Voici le troisième article de la série que j'ai consacré au travail originel, celui d’Adam et Ève dans le Jardin d’Eden. "Travailler, même au Paradis" et "Le petit Paradis illustré" le précèdent.

*****

Jérôme Bosch s’est aussi, plusieurs fois, engagé dans une figuration du Paradis terrestre. Mais avec lui, cela devient un espace inquiétant, qui annonce déjà l’omniprésence du mal dans le monde.

Le thème du Jardin des délices [1], titre donné au XIX° siècle à son œuvre la plus célèbre, ne souffre guère d’ambiguïté. Il est fourni par le mouvement général donné à sa composition.

Les volets fermés du triptyque représentent la séparation, au 3° jour, des eaux et de la terre, et la création de l’Eden.

Le triptyque ouvert montre à gauche une représentation du jardin d’Eden et se conclut à droite par des scènes infernales. C’est donc la destinée de l’humanité qui est ici représentée. Mais il faut quitter cette vue d’ensemble et s’approcher des multiples détails du tableau pour en comprendre le tragique.

Déjà, on voit apparaître dans la grisaille peinte sur les volets fermés, des formes curieuses qui bordent les rivages. Certains y voient des « fleurs du diable » [2].

Un Paradis terrestre, déjà envahi par le mal

Mais le trouble s’amplifie lorsqu'on examine le panneau gauche du triptyque ouvert.

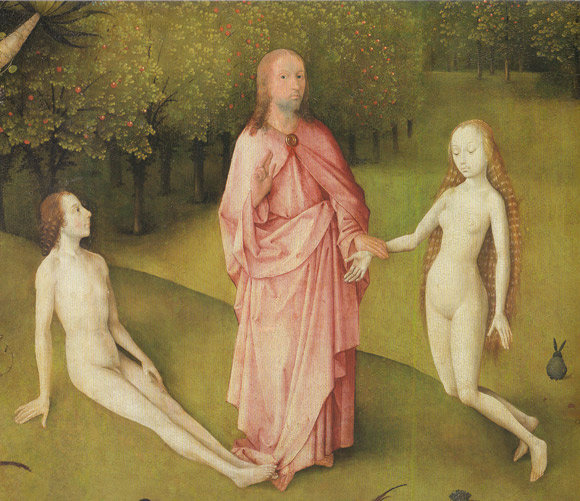

Le jardin semble à première vue paisible. Dieu présente Ève à Adam. C’est une scène rarement illustrée, qui préfigure l’institution du mariage. Ce devrait donc être une image de stabilité, mais elle est équivoque. En effet, Adam est assis par terre et regarde un couple qui se tient par la main, comme si la promise n’était pas pour lui. Eve, quant à elle, a les genoux fléchis et son équilibre semble fort précaire.

Mais il est bien d’autres indices, parsemés dans l’image, d’une sorte de discours sous-jacent qui vient contredire ce que l’on croit d’abord voir. Quelques zooms permettent de les souligner.

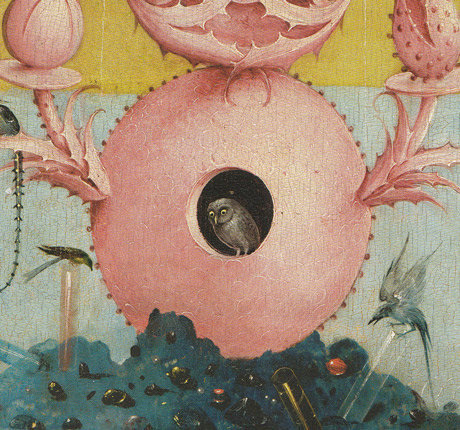

Cette fontaine au milieu du Jardin, de la même couleur rose que la tunique divine, est probablement une représentation de l’arbre de vie. Mais que fait cette chouette en bas de ce curieux édifice ? Pourquoi nous regarde-t-elle ?

La chouette, pour les contemporains de Bosch, c’est un symbole de la folie et du mal. C’est elle qu’utilisaient les chasseurs, comme leurre, afin d’attirer les oiseaux de jour.

Et cette sombre mare aux pieds d’Adam d’où sortent des animaux aux corps imaginaires – une licorne, un héron à trois têtes, un poisson ailé…– comme s’ils allaient envahir les lieux ; ne forment-ils pas une sourde menace ?

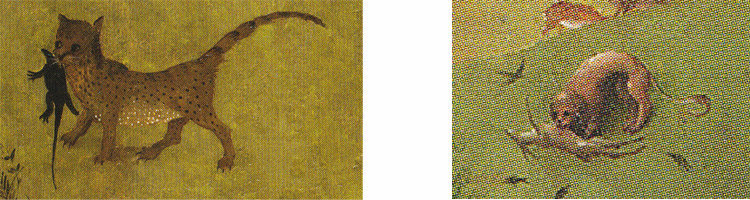

La mort, d’ailleurs, est déjà présente dans le Jardin : un chat tient une souris dans sa gueule ; plus haut, un lion dévore un cerf.

La mortalité elle-même, comme concept, est mise en scène : en haut du panneau, des oiseaux se dirigent vers une coquille vide et brisée, comme s’ils retournaient dans l’alcôve d’où ils durent sortir pour naître.

Mais c’est en haut du Jardin qu’il faut chercher la clé de ces scènes. Comment interpréter ce vol d’oiseaux qui serpentent entre les arches d’une structure pyramidale ? Une réponse peut être trouvée en mettant cette figure à côté de représentations analogues dans d’autres panneaux gauches de triptyques peints par Bosch – celui du Chariot de foin du Prado et le Jugement dernier de Vienne –.

Les deux œuvres de droite représentent de manière explicite la chute des anges rebelles, une croyance médiévale selon laquelle la faute originelle aurait été précédée par celle de Lucifer. Elle tire son origine d’Augustin. Dans la Cité de Dieu en effet, celui-ci interprète la séparation, au premier jour, de la lumière et des ténèbres comme le moment où Lucifer et les anges noirs, victimes de leur orgueil, ont été expulsés du Ciel [3]. Ces noires hirondelles qui volent en spirale peuvent donc métaphoriquement figurer la force démoniaque qui envahit la terre dès sa création. Le Paradis n’en est pas un : le mal s’est déjà abattu sur le monde. Il est partout, prêt à jaillir.

Un jardin des délices… du corps

Vu de loin, le panneau central se présente comme la continuité formelle du volet gauche : horizon de montagnes bleues, dominante rose et vert pâle, fontaine au milieu d’un bassin, quatre bras de fleuve comme dans l’Eden… Vu de près aussi, les références sont omniprésentes. L’idée de la cueillette du fruit défendu, par exemple, est fréquemment reprise, dans des rôles souvent inversés. On voit ainsi des hommes qui se saisissent de pommes [4] dans un verger, pendant qu’un autre apporte une fraise géante à une femme. Le Roman de la rose, dont les experts soulignent les nombreuses correspondances thématiques avec le Jardin des délices, fait aussi de la fraise un fruit de la tromperie, sous lequel « le mal serpent refredissant » [5] est tapi. Un peu plus bas, une chouette, semblable à celle de l’arbre de vie, nous regarde en train de contempler le spectacle – une dénonciation de notre voyeurisme ?

Les hommes et les femmes pullulent dans ce panneau. Ils sont tous nus, comme Adam et Eve, et ont un air de famille ; leurs différences sexuelles sont seulement suggérées par les cheveux et les lignes des corps. Tous ces personnages sont pris dans de multiples scènes étonnantes qui les mettent en lien les uns avec les autres, mais aussi avec des animaux souvent étranges et des fruits parfois énormes. La conversation et l’engagement des corps – avec des connotations sexuelles plus ou moins affichées – apparaissent l’activité dominante du lieu.

La ronde des cavaliers, chevauchant parfois des animaux improbables, autour d’un bassin dans lequel se baignent des femmes, évoque spontanément une parade amoureuse. A l’époque de Bosch, elle pouvait évoquer aussi une farandole, la carole, que découvre l’Amant dans le Roman de la Rose, en entrant en songe dans le jardin de Déduit[6]. C’est aussi une référence possible à la moresque (morisco), une danse dans laquelle un groupe d’hommes encercle une femme et où chacun cherche à attirer son attention et ses faveurs en inventant les pas de danse les plus délirants.

Cette métaphore visuelle des jeux de l’amour trouve des équivalents littéraires dans le Roman de la rose. On y lit par exemple cette harangue de Génius, le prêtre de dame Nature, aux soldats du dieu Amour :

« Au nom de Dieu, seigneurs, vous qui vivez… soyez dans les œuvres de la nature plus lestes qu’un écureuil… Remuez-vous, agitez-vous, sautez… Ne laissez pas vos membres s’engourdir ! Mettez tous vos outils en œuvre… Labourez, au nom de Dieu, labourez, barons, labourez et restaurez vos lignages… Soulevez avec vos deux mains nues les mancherons de vos charrues… et prenez la peine de pousser le soc raidement dans le bon sillon afin de mieux vous y enfoncez » [7]

Au XV° et XVI° siècle, de nombreux écrivains ont fait état d’une croyance populaire en l’existence d’un paradis terrestre, le Graal, qui disposait de vraies entrées sur terre. Dans ce lieu, chacun pouvait céder à tous les plaisirs sensuels jusqu’à la fin des temps, terme où, toutefois, tous ses occupants seraient alors jetés en enfer. Le panneau central pourrait bien en être une illustration.

Un art de la duplicité et du renversement

Bosch est un peintre de la duplicité. Il la déploie ici dans toute sa magnificence : deux paradis côte à côte qui n’en sont pas vraiment, une épouse qui pourrait être celle du Christ et non pas d’Adam, le mal qui s’insinue partout… Le choix même du triptyque pour cette œuvre l’illustre : objet sacré qui a vocation à trôner sur un autel pour édifier les fidèles, il n’y pourrait pas siéger. Trop de corps, trop d’insinuations sexuelles, trop d’intempérance, trop de lubricité. La description de l’enfer sur le panneau droit ne suffirait pas aux yeux des croyants à redresser les torts du panneau central.

Bosch est, en même temps, un peintre du renversement. Plusieurs personnages le disent explicitement : ils ont la tête en bas – quand ils en ont une : sur la fontaine bleue ou en dessous du canard qui donne la becquée à un homme par exemple. Le Jardin des délices met en œuvre le principe même du carnaval : ouvrir le droit pendant un certain temps, de la même manière qu'on ouvre un triptyque seulement les dimanches et les jours de fête, de s’amuser collectivement en transgressant les normes et les conventions.

Jérôme Bosch appartenait à la bourgeoisie brabantoise de ’s-Hertogenbosch (Bois-le-Duc) et, selon Paul Vandenbroeck, aurait véhiculé, dans son art, son idéologie : le péché est une folie et un comportement antisocial qui est le fait de pauvres gens, de marginaux, d’oisifs condamnés à l’enfer. Mais il est fort possible, duplicité et renversement aidant, que Bosch défende ce qu’il semble dénoncer ou qu’il s’en amuse comme les spectateurs d’aujourd’hui.

On ignore qui fut le commanditaire de cette œuvre. Toutefois, les références culturelles au Roman de la Rose, à l’art courtois, à la carole et à la moresque, conduisent les spécialistes à le chercher parmi les nobles de l’entourage de Philippe de Bourgogne (1464-1524) qui avait dans sa collection des œuvres de Bosch. Ils citent comme mécène possible le comte Henri III de Nassau ou plus souvent encore son oncle, Engelbert II qui était connu pour sa vie de débauche. Si tel est le cas, on imagine mal que le commanditaire ait demandé à l’artiste une œuvre chargée de stigmatiser son choix de vie.

Vivrions-nous plus heureux en ne travaillant pas ?

Finalement Bosch exclut, dans ses deux versions du Paradis, toute activité productive. Le monde des nobles et des courtisans, auquel l’œuvre semble avoir été destiné, disposait du pouvoir et des richesses lui permettant de ne pas travailler. D’autres le faisaient pour lui. Il pouvait donc se consacrer aux conversations, aux arts, aux fêtes et aux galanteries. Le triptyque de Bosch a pu participer de ces agréments, y compris son panneau droit, recelant de cocasses et surprenantes scénettes infernales où les méchants sont punis par où ils ont péché. Vit-on dans un paradis terrestre lorsqu'on peut vivre sans avoir besoin de subvenir à ses besoins ? Est-ce ce Graal qu’il faut chercher ?

Freud, dans une note au Malaise dans la civilisation [8], attribue une grande valeur psychique au travail. « Aucune autre technique de conduite vitale », écrit-il, « n’attache l’individu plus solidement à la réalité ou tout au moins à cette fraction de réalité que constitue la société (…). La possibilité de transférer les composantes narcissiques, agressives, voire érotiques de la libido dans le travail professionnel et les relations sociales qu’il implique, donne à ce dernier une valeur qui ne le cède en rien à celle que lui confère le fait d’être indispensable à l’individu pour maintenir et justifier son existence au sein de la société. S’il est librement choisi, tout métier devient source de joies particulières, en tant qu’il permet de tirer profit, sous leurs formes sublimées, de penchants affectifs et d’énergies instinctives (…). Mais il conclut : « Malgré tout cela, le travail ne jouit que d’une faible considération dès qu’il s’offre comme moyen de parvenir au bonheur ».

Il serait en effet excessif de faire du travail un chemin vers le bonheur, comme il l’est de penser qu’il faut l’écarter pour être heureux. En quoi réduire les potentialités de notre nature pourrait être une voie du plaisir ou de la joie ? La sagesse divine transmise par le peuple juif appelle « homme » un être aussi fait pour cultiver son jardin et en prendre soin. Ce peut être notre jardin intérieur, mais c’est aussi notre planète. Rien n’interdit pour l’un comme pour l’autre d’en faire des petits Paradis, même si nous avons du pain sur la planche…

[1] La date de création de cette œuvre n’est pas connue. Les spécialistes pensent que Bosch, qui a vécu entre 1450 et 1516 environ, l’a probablement peinte dans les années 1490, mais certainement pas après 1505.

[2] J’ai rédigé cet article après avoir visité en septembre 2016 l’exposition du Prado consacrée au 5° centenaire de Bosch, et en puisant dans son magnifique catalogue (Bosch, Museo Nacional del Prado, 2016). Je suis notamment redevable des textes experts de Reindert Falkenburg « In conversation with The garden of Earthly Delights », de Paul Vandenbroeck « The axiology and ideology of Jheronimus Bosch » et de Larry Silver « Crimes and Punishments. Bosch’s Hells ».

[3] Augustin, La Cité de Dieu, Bibliothèque de la pléiade, Paris, 2000. Livre XI, XXXIII, p 467

[4] Une pomme, en latin, se dit malum, qui signifie également le mal. C’est la raison pour laquelle dans l’iconographie chrétienne latine, l’arbre de la connaissance du bien et du mal est un pommier.

[5] « Le serpent froid et maléfique » : Guillaume de Lorris et Jean de Meun, Le roman de la rose, Le livre de poche, Librairie Générale Française, Paris, 1992, vers 16601.

[6] Déduit est, dans le roman, le nom du propriétaire du jardin. Le déduit de femmes ou, simplement, déduit, désigne en vieux français les plaisirs amoureux (source : https://www.academie-francaise.fr/deduit)

[7] Jean de Meun, Le roman de la rose, vers 19691 à 19718. La première partie du Roman de la rose, écrite par Guillaume de Lorris, s’inscrit dans les règles de l’amour courtois : l’amant y est fidèle et chaste et la femme divinisée. La suite qu’en a rédigé, quarante ans plus tard, Jean de Meun en prend le contre-pied. Il y dénonce la chasteté, au nom de la nature humaine.

[8] Sigmund Freud, Malaise dans la civilisation, PUF, Paris, 1983, p. 25-26