Voici le deuxième article de la série. Il vient agrémenter visuellement « Travailler, même au Paradis ! », que je vous conseille de lire en premier .

*****

Le mythe biblique de la création de l’homme et du péché originel a fait l’objet de multiples représentations picturales dans le monde chrétien. En voici quelques-unes qui montrent que dans le champ de l’esthétique aussi, les interprétations de ce texte peuvent être foisonnantes.

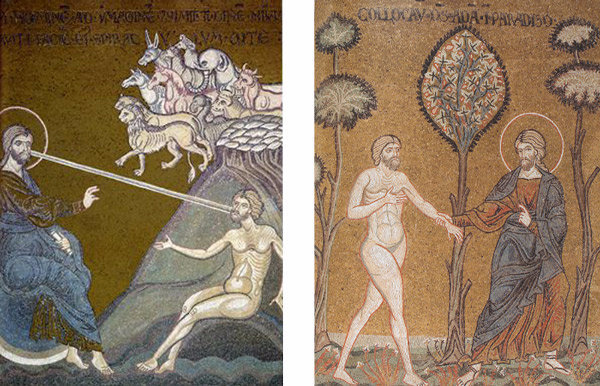

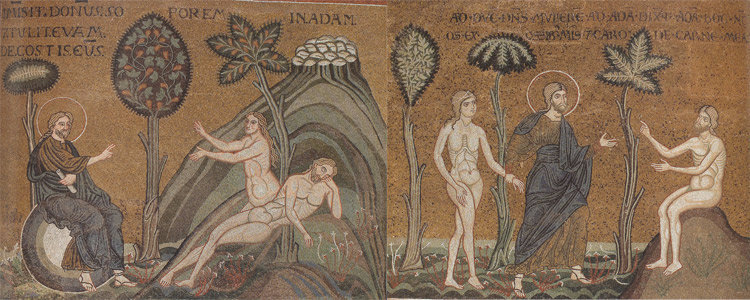

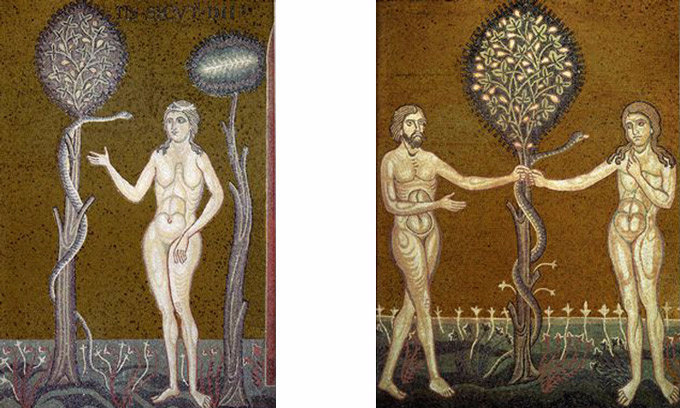

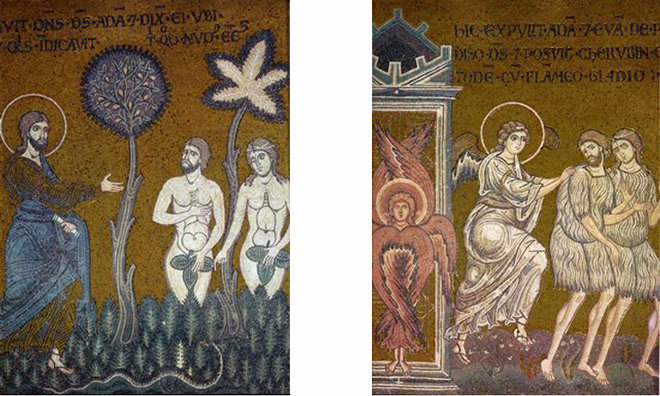

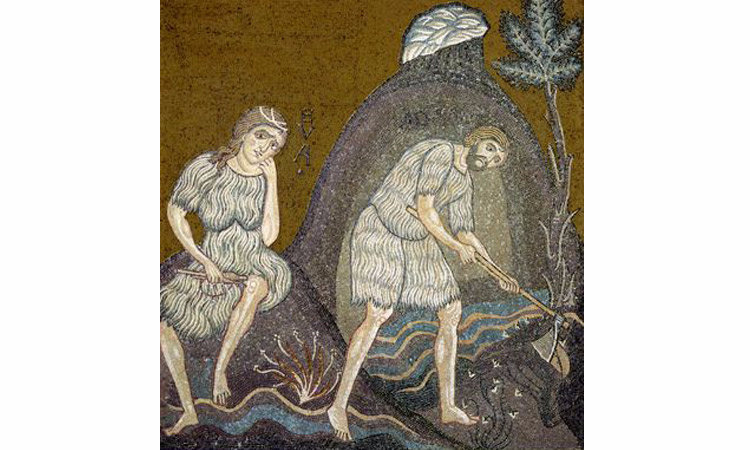

Commençons par les mosaïques byzantines de la cathédrale de Monreale en Sicile [1]. Elles forment une sorte de bande dessinée, simple et lisible, qui rend compte des faits majeurs du récit.

Dans cet ensemble, j’ai isolé les deux mosaïques qui portent sur la vie quotidienne. La première représente symboliquement la vie d’Adam dans le jardin : il cueille un fruit dans un arbre, simplement en tendant la main. Elle vient signifier, par contraste, ce que sera sa vie ultérieure, une fois qu’il en sera sorti. Pour vivre, alors, Adam et Ève devront cultiver une terre maudite ou fabriquer leurs vêtements, ce qui a l’air de laisser Ève songeuse.

Cette image de l’activité quotidienne dans le Paradis est exceptionnelle. En effet, les scènes représentées dans l’iconographie chrétienne rendent uniquement compte des événements qui interviennent pendant cette séquence initiale de la vie humaine. Il y a toutefois une exception célèbre : celle du Jardin des délices de Jérôme Bosch auquel je consacrerai mon dernier article.

Lucas Cranach l’ancien (1472-1553) a, comme les artistes de Monreale, pris le parti de présenter les différentes étapes du récit. Nous en connaissons au moins deux versions, l’une exposée à Dresde (voir ci-dessous), la seconde à Vienne.

Lucas Cranach, Le paradis terrestre, 1536, Gemäldegalerie Alte Meister, Dresde

Il n’a pas toujours retenu les mêmes scènes que ses prédécesseurs byzantins. C’est ainsi qu’à gauche du grand rocher central, Dieu a l’air d’enseigner quelque chose à un enfant assis à ses pieds. Il est probablement en train d’indiquer à Adam, encore jeune, qu’il ne doit pas manger des fruits de l’arbre de la connaissance du bien et du mal. A droite de ce même rocher, Adam et Ève semblent vouloir se cacher, au milieu d’un buisson, de l’esprit de Dieu qui les surplombe. La conséquence de leur « faute », en revanche, n’apparaît plus. Ils sont chassés nus du jardin, mais on ne les voit pas ensuite, travailler à la sueur de leur front.

Cinq scènes sont ainsi réparties, à l’arrière du tableau, sans ordre apparent, autour d’une sixième qui apparaît au centre, plus grande que les autres : Dieu y annonce à Adam et Ève leurs condamnations et leur désigne la sortie du Paradis.

Dans la moitié inférieure de l’image, Cranach a imaginé le Jardin d’Eden sous la forme d’un parc animalier, où des animaux sauvages, domestiques ou fabuleux coexistent pacifiquement. Cette idée sera reprise et amplifiée par Jean Brueghel l’ancien (1568-1625). Parmi les surnoms de celui-ci, il en est un qui lui convient très bien : Jean de Paradis. C’est lui qui en effet, à la fin du XVI° siècle, a ouvert le thème du paysage paradisiaque flamand qui devint très populaire le siècle suivant. On dénombre plus de deux cents tableaux sur ce sujet provenant de son atelier ou de celui de son fils [2], Jean le jeune. De cette production massive, je prélèverai deux œuvres virtuoses qui montrent qu’il a surtout été motivé, dans l’illustration de la Genèse, par la description imaginaire de son décor.

Le jardin d’Eden, Jean Brueghel l’ancien, 1613

Le jardin d’Eden, détail

Dans ce premier tableau, on devine au fond Adam avec sa compagne qui tend le bras. Mais le premier, le deuxième et l’arrière-plan se fondent si bien entre eux et forment un ensemble d’une telle présence que le couple peut parfaitement passer inaperçu. Alors que Lucas Cranach, soixante ans auparavant, distinguait nettement les plans entre eux et offrait ainsi à notre regard des étapes successives, Jean Brueghel a fait radicalement progresser la peinture de paysage dans leur intégration, ouvrant à l’œil des chemins qui conduisent les uns vers les autres. Ce qui l’intéresse et qu’il imagine ici, c’est la nature du Paradis, luxuriante, peuplée de splendides animaux sauvages et domestiques vivant en bonne intelligence les uns aux côtés des autres.

Le Paradis terrestre et le péché originel, Jean Brueghel l’ancien et Pierre Paul Rubens (vers 1615)

Jean Brueghel était un grand ami de Pierre Paul Rubens qu’il accueillit à Anvers, à son retour d’Italie. Ils ont ensuite souvent et longtemps collaboré. C’est le cas pour le tableau ci-dessus. Cette fois, les figures d’Adam et d’Ève sont au premier plan, mises en valeur par l’élégance de leurs gestes et la beauté charnelle de leurs corps. Le moment de la « faute » est rendu explicite. Mais elles sont l’œuvre de Rubens. Jean Brueghel, lui, s’est attaché au paysage. Il donne ici au parc animalier une plus grande profondeur encore, et notre regard s’en trouve comme happé vers l’intérieur. Il invente pour nous un décor enchanteur, le Paradis rêvé d’une nature riante et richement colorée où les prédateurs voisinent en paix avec leurs proies. De quoi nous faire regretter ce temps béni…

*****

Si la peinture occidentale a fait de la parabole du Jardin d’Eden un de ses grands motifs religieux, en revanche la tradition juive d’interdiction de toute image, même si elle n’a pas toujours été absolue, nous prive des figurations de ses interprétations : pas d’Adam étudiant la Torah, d’Ève poussée par le serpent contre l’arbre de la connaissance pour lui montrer qu’elle peut le toucher sans mourir, pas de fruits manifestement immatures sur ce même arbre, etc.

Mais il n’existe pas non plus, à ma connaissance, de représentation dans la peinture occidentale d’un Adam travaillant le jardin que lui a confié Dieu. Il ne fait qu’en profiter, comme le montre la mosaïque de Monreale dans laquelle on le voit cueillir un fruit. Celle-ci reste donc à faire, par des artistes d’aujourd’hui. Ils auraient alors la tâche redoutable d’imaginer un travail originel, respectueux de la nature, épanouissant et digne de l’homme.

[1] La cathédrale de Monreale a été inaugurée en 1176. Elle a été conçue, à la demande de Guillaume II, le dernier roi Normand de Sicile, comme une basilique, c’est-à-dire une église demeure de roi. Elle est latine dans son architecture et byzantine par sa décoration. Les mosaïques ont été installées entre 1180 et 1190 environ. Des artistes différents ont travaillé à leurs réalisations, ce qui explique certaines différences de style parfois au sein d’une même série.

L’ensemble des mosaïques de la cathédrale est reproduit en couleur et en grand format dans David Abulafia, Massimo Naro La cathédrale de Monreale. La splendeur des mosaïques, Edition Cerf, Paris, 2013

[2] Pieter Brueghel le jeune, Jan Brueghel l’ancien. Une famille de peintres flamands vers 1600, catalogue de l’exposition Koninklijk museum voor shone kunsten, Anvers, 3 mai – 26 juillet 1998, Edition Luca Verl, 1998