Cet article vient compléter celui sur « La représentation de l’intériorité animale dans la peinture occidentale à partir du XVII° siècle » qu’il est préférable de lire avant celui-ci.

Dans Les formes du visible, Philippe Descola indique que la « subjectivité ostensible des humains et l’agencement des qualités du monde dans un espace unifié (…) sont les deux indices qui dénotent le mieux le naturalisme en image » [1], car ils rendent visibles ses deux traits caractéristiques, l’intériorité à nulle autre pareille des humains et l’affirmation concomitante de la continuité physique existant entre tous les êtres.

Cette continuité, il la trouve objectivée dès le XV° siècle, dans la perspective linéaire découverte en Italie et dans l’ « espace ambiance » inventée par l’Ars Nova des primitifs flamands. Tous deux permettent en effet une représentation homogène des êtres dans des espaces eux-mêmes homogènes. En revanche, « l’intériorité distinctive (des humains) dont les autres existants sont privés », « représentée sans équivoque » [2], ce n’est pas dans une nouvelle géométrie de composition qu’il est allé la chercher, mais dans des portraits, parfois antérieurs au XV° siècle, qui témoignent de la vie intérieure des personnages et en soulignent l’individualité. C’est le cas par exemple avec une sculpture du XIV° siècle, Le Christ et Saint Jean, qui est « la figuration d’une relation fondée sur la rencontre de deux intériorités et la résonance de leurs affections mutuelles » [3].

Cette manière de rendre compte de la subjectivité proprement humaine se généralise chez les artistes emblématiques de l’Ars Nova que sont Robert Campin ou Jean Van Eyck, qui campent avec réalisme la singularité de leurs personnages.

Portrait d’un homme, Portrait d’une femme, Portrait de Robert de Masmines, Robert Campin, vers 1425, La vierge du chancelier Rolin (détail), Jan Van Eyck, vers 1435

Cette monstration est recevable, mais incomplète car elle ne s’appuie que sur la figuration de la psychologie de personnages humains. Mais quid de la représentation animale ? Comment, en régime naturaliste, les artistes peuvent-ils s’y prendre pour signifier l’absence d’âme ou d’intériorité chez les animaux non humains ? Dans les exemples utilisés par Estelle Zhong Mengual (voir La représentation de l’intériorité animale dans la peinture occidentale à partir du XVII° siècle), on voit plutôt des tentatives plus ou moins réussies pour leur donner une âme, fut-ce au prix d’une anthropomorphisation.

Philippe Descola voit naître le naturalisme dans les textes au XVII° siècle, à partir du surgissement de la science moderne [4]. C’est elle en effet qui va progressivement à la fois apporter la démonstration de l’unité biologique du vivant et donner à l’homme une puissance et une place dans la nature inégalée, unique, inouïe. Aussi, est-ce du côté de la zoologie qu’il faut peut-être d’abord se tourner pour voir dans ses images la négation ou la minoration de la subjectivité animale.

Les portraits d’animaux

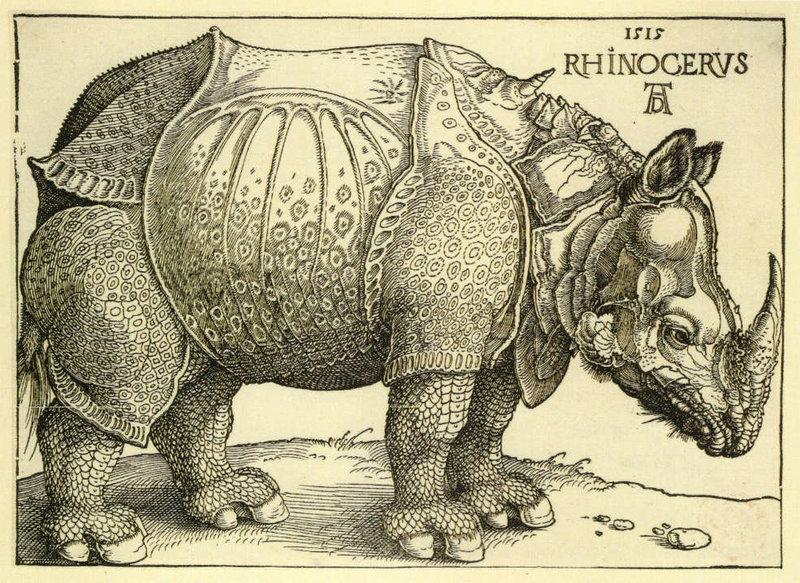

Commençons par Albrecht Durer que Philippe Descola place « aux avants postes de la révolution ontologique du naturalisme, avec ses portraits, ses figurations de paysages et d’animaux, son traité sur la perspective » [5]. Regardons ce que cela donne avec cette surprenante et amusante gravure de son cru.

Il est évident que Dürer n’a jamais vu de rhinocéros car sinon il l’aurait fait plus ressemblant. En fait, il l’a repris d’un dessin anonyme exécuté au Portugal[6]. Le caractère monstrueux et difforme de l’animal a dû l’intéresser ; il le dessine de profil, comme l’était son modèle, l’angle de vue le plus descriptif. Le corps est musculeux, enveloppé par une peau qui ressemble à une armure. Il baisse la tête, les yeux à moitié ouvert, l’air buté ; sa gueule fait la lippe. Il a une mine vraiment patibulaire et ne brille pas par l’intelligence. Difficile d’imaginer, face à une telle image, une continuité d’esprit de l’homme à la bête !

Mais si la ressemblance n’était pas la quête de Dürer, elle sera celle d’un peintre ornithologue franco-étasunien dont l’œuvre fait date dans l’histoire de la figuration zoologique, Jean Jacques Audubon. Je lui consacrerai un prochain article qui sera un développement de ce chapitre.

S’il est effectivement possible, comme nous le verrons dans le texte à venir, de déceler dans les représentations scientifiques du monde animal sa minoration, il est d’autres voies qui ont pu être empruntées pour aboutir au même résultat, comme le montrent ces quelques exemples du XVII° siècle.

La vie inférieure

Avec Diego Velasquez, dans cette œuvre de jeunesse, nulle caricature comme chez Dürer, mais l’illustration énigmatique d’une scène tirée des Evangiles.

Luc raconte qu’un jour Jésus a été accueilli dans la maison de deux sœurs, Marthe et Marie. Pendant que la première s’affairait à beaucoup de tâches, la seconde restait à écouter la parole du maître. Marthe reproche à Jésus de ne pas s’offusquer de l’attitude de sa sœur qui la laisse travailler seule. Ce à quoi il lui répond : « Marthe, tu t’agites pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire. C’est Marie qui a choisi la bonne part : elle ne lui sera pas enlevée » [7].

Pour rendre compte de cette histoire, Velasquez adopte le genre des bodegones [8], un style de nature morte apparu en Espagne à la fin du XVI° siècle. Mais c’est une nature morte inversée : la « bonne part » est à l’arrière, alors que l’agitation, le secondaire, est placée au premier plan. Toutefois, si la scène du fond est le reflet dans un miroir de celle qui se déroule devant les yeux de Marthe [9], alors dans un vertige illusionniste cher à Velasquez, l’inversion serait renversée. Quoiqu’il en soit, ce qui frappe de prime abord, c’est la description, sans fioriture ni ennoblissement, de la rudesse du monde terrestre. Marthe est en train de piler de l’ail pour relever le plat de poisson qu’elle est en train de préparer. Une vieille femme la pointe du doigt dans un geste parallèle à celui de Marthe. La première a les joues couperosées ; la seconde a le teint blafard et le visage ridé. Ce qui brille ici, ce sont les victuailles, les quatre poissons identiques, placés soigneusement deux par deux dans un plat trop petit pour eux et les deux œufs d’un blanc éclatant. Ce sont des symboles qui renvoient tous deux au Messie. Le poisson se dit ἰχθυ̿ς (Ikhthus) en grec. C’est l’acronyme de « Jésus Christ fils de Dieu, Sauveur » ; quant à l’œuf qui contient en lui la vie à venir, il est utilisé à Pâques pour rappeler la résurrection à venir.

Dans l’analyse d’une œuvre, les niveaux d’interprétation se superposent, sans hiérarchie. En l’occurrence, ce n’est pas le niveau symbolique et religieux qui m’intéresse ici, mais le sens obvie, plus immédiat. Il est en partie mystérieux. Difficile de comprendre notamment le rôle que joue les deux femmes derrière Marie et Marthe. Toutes deux portent sur les cheveux un fichu qui les apparente. Est-ce la vieillesse qui attend les deux sœurs ? Leur conscience ? Quoi qu’il en soi, ce qui est montré, c’est d’un côté la vie de l’esprit, figurée par l’enseignement du Christ que recueille Marie, et de l’autre, la vie prosaïque, celle qui s’occupe de la chair pour la faire vivre et qui s’étiolera avec l’âge. Les poissons prennent alors un autre sens : ils sont muets et morts ; ils représentent ici la vie anonyme – on ne saurait en effet les différencier – participant d’une vie inférieure, dévalorisée par le Christ lui-même.

La vie coite

Ce sont les hollandais qui ont les premiers donné un nom générique aux tableaux d’objets inanimés. Vers 1650, on voit en effet apparaitre dans des inventaires, le mot « stilleven », vie silencieuse ou tranquille, expression qui fut adoptée en Angleterre (« still life »), en Allemagne (« stilleben ») et même en France (« vie coite »), avant de devenir chez nous, au XVIII° siècle, des « natures mortes » [10].

Le fameux « bœuf écorché » de Rembrandt appartient à cette catégorie.

Ceux qui ont eu la chance de l’admirer au Louvre savent que cette reproduction ne rend pas justice à sa présence, à la puissance et la vigueur des coups de pinceaux avec lesquels elle a été construite, ni à la lumière qui en émane. C’est par cela que cette œuvre se manifeste, avant même d’étonner par son sujet.

Philippe Descola remarque que les Hollandais ont l’habitude « d’ouvrir les objets représentés dans leur nature morte de façon à révéler leur aspect caché ». Il y voit, plutôt que l’interprétation iconologique habituelle d’une beauté transitoire, « un véritable travail de dissection, le désir de faire apparaître derrière les surfaces, la structure et la texture interne des choses » [11].

C’est le cas ici de cette carcasse vue de trois quart. Elle a été abattue, dépecée, éviscérée, ouverte en son milieu. Elle est suspendue dans l’atelier d’un boucher qui la laisse reposer quelque temps afin que les muscles s’attendrissent et se transforment en viande ; elle sera bientôt prête à être découpée pour sa clientèle.

On peut être aujourd’hui choqué par une telle vision, car nos sociétés prennent soin de cacher tout ce processus dans des abattoirs et les frigos des bouchers, mais au XVII° siècle, c’était une réalité connue des citadins. Ils voyaient, dans ces tableaux dont ils étaient friands, plus la promesse d’un banquet qu’une description morbide.

Et d’ailleurs, l’expression française de nature morte n’est pas pertinente ici, car la vie y est triplement présente. D’abord dans les repas qu’elle annonce. Cette viande goûteuse va en effet permettre de satisfaire les besoins alimentaires de nombreux convives, pour qu’eux restent bien vivants. Elle l’est aussi car Rembrandt immortalise par son pinceau ce qui va disparaitre, ou en tout cas lui donne une vie prolongée. Mais elle l’est aussi par l’incursion d’une curieuse qui pointe son nez dans l’entrebâillement d’une porte, peut-être pour regarder Rembrandt peindre et s’en étonner, ou nous rappeler que la vie est toujours là.

L’expression de vie tranquille ou coite serait donc ici bien plus adéquate.

Mais si ce « travail de dissection » opéré par le peintre permet de montrer la continuité des chairs et l’unité biologique qui nous relie à ce bœuf, que dit-il de l’intériorité de l’animal, maintenant qu’il n’est plus ? Dans une perspective chrétienne, les âmes des hommes quittent leurs corps à leur mort, mais pas celle des bêtes puisqu’ils n’en ont pas. Mais c’est un savoir extérieur aux images. Que pourrait-on dire, uniquement à partir d’elles, si on fait abstraction de la doctrine chrétienne ?

Dans les Vanités, la mort de l’homme est aussi figurée, mais toujours de manière symbolique, sous forme d’un crane nu. Le corps de l’homme est donc comme voilé, ni sanguinolent, ni dépecé. C’est sa tête, la partie noble du corps, qui le représente, alors que dans Le bœuf écorché, elle a disparu.

Cette différence de traitement pourrait être considérée comme un indice visible plaidant en faveur d’une radicale spécificité de l’intériorité humaine. Toutefois, l’argument tombe car au XVII° siècle, dans les Provinces Unies, la dissection des cadavres humains par des chirurgiens est parfaitement licite. Elle fait même l’objet de manifestations à demie mondaine qui rassemblent des étudiants et le public. Certes, le motif n’est pas le même. Nulle volonté anthropophagique ici ; c’est pour l’avancée de la médecine ou sa glorification que ces actes sont réalisés. Il n’empêche ; ils font eux aussi l’objet de peintures, la première apparaissant semble t’il au début du XVII° siècle [12]. Rembrandt lui-même en a réalisé deux : La leçon d’anatomie du Docteur Tulp (1632) où le bras gauche du cadavre est dépecé, et La leçon d’anatomie du Docteur Deyman (1656) encore plus effrayante, où c’est le crane d’un homme, condamné et exécuté pour vol, qui est ouvert et son cerveau mis à nu [13].

Cette mise en regard, au sein de l’œuvre d’un même peintre, d’un bœuf écorché et de leçons d’anatomie, est un indice puissant montrant qu’à cette époque était bien présente l’idée qu’il existe une continuité biologique entre les corps des espèces animales, mais elle ruine semble-t-il tout espoir, en tout cas dans le registre des natures mortes, d’y trouver des indices manifestes d’une intériorité animale radicalement différente de celle des hommes. Il est vrai que rendre visible l’invisible est particulièrement difficile !

« Memento animalis es », Souviens toi que tu es un animal

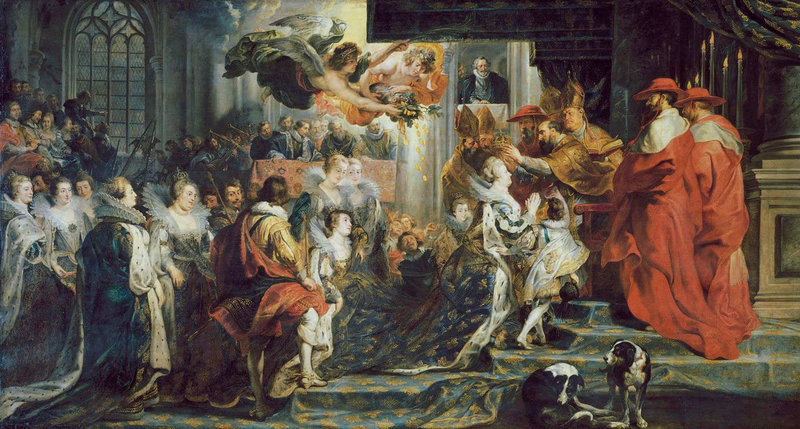

Marie de Médicis, veuve d’Henri IV, régente pendant l’enfance de Louis XIII, puis reine mère, fit construire l’actuel Palais du Luxembourg. Elle demanda à Paul Rubens d’en décorer la galerie qui menait à ses appartements avec une série de tableaux illustrant sa vie[14]. Parmi ceux-ci figure son couronnement, qu’Henri IV accepta afin de conforter sa légitimité en cas de régence. Il ne pensait pas si bien faire : ce couronnement eu lieu la veille de son assassinat. Rubens le représente d’ailleurs dans une tribune comme suspendu au-dessus de son épouse en train d’être couronnée.

Mais ce n’est pas cet aspect de cette œuvre magnifique qui m’intéresse ici, mais le contraste saisissant entre la scène historique, véritable orgie de luxe, et l’indifférence que lui porte dans la marge inférieure droite ces deux chiens.

Certains y voient des lévriers, moi plutôt des bâtards. Placés ainsi, ils ne peuvent pas passer inaperçus. D’ailleurs, ils inspirèrent cent ans plus tard Antoine Watteau qui reproduisit dans une posture symétrique le chien qui cherche ses puces dans l’Enseigne de Gersaint (1720) et Antoine Lancret dans Animation de danse dans le parc du château (vers 1725).

S’ils sont si visibles, c’est qu’ils sont à l’exacte diagonale des deux génies qui versent des pièces d’or au-dessus de la traine de la reine, cette traine qui sépare et relie les deux parties du tableau, le moment solennel d’un côté, la famille et les courtisans qui l’observent de l’autre.

Depuis le moyen-âge, les marges sont des lieux de liberté d’expression pour les artistes. Ici, Paul Rubens ne fait pas exception. Quel sens donner à ces deux bêtes ? Pour moi, la réponse ne fait guère de doute. Nous partageons avec les chiens beaucoup de choses, y compris les puces. Ceux qui en ont fait l’expérience se rappellent de l’obstination dont il faut faire preuve ensuite pour s’en débarrasser. Je vois cette présence animale comme une Vanité, insérée au milieu de l’exubérance. Non pas un Memento mori, « souviens toi que tu vas mourir », mais un Memento animalis es, « souviens toi que tu es un animal ». Ces vêtements exubérants, signes de richesse et de pouvoir, ne couvrent que notre nudité, celle avec laquelle nous apparaissons sur terre et y retournons, comme nos amis les bêtes, quelque plaisante comédie ou ignoble tragédie nous ayons jouées entre temps sur terre.

*****

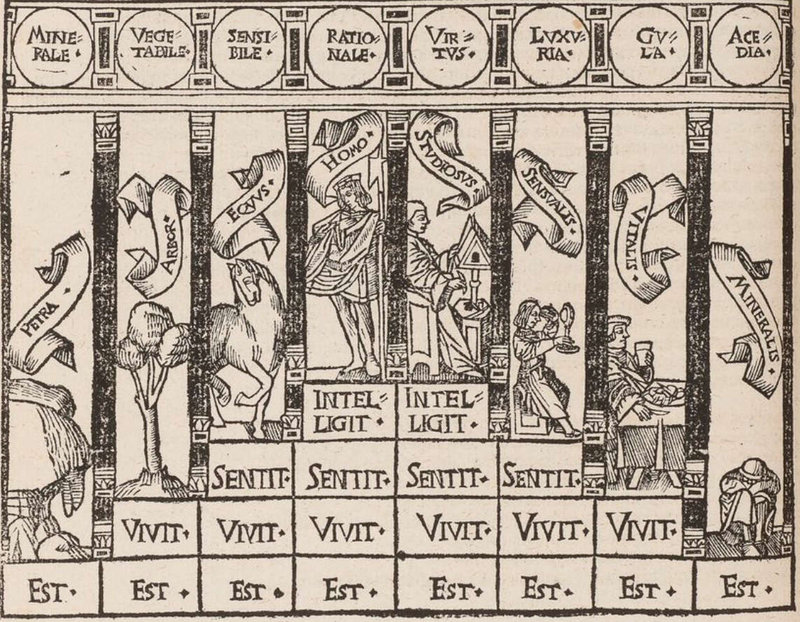

Charles de Bovelles et la hiérarchie des étants

Lors de mes explorations pour documenter cet article, je suis tombé par hasard [15] sur cette illustration. Elle était tirée de Liber de sapiente, un ouvrage en latin de Charles de Bovelles (1479 – 1566), un humaniste Picard. Il en existe heureusement une traduction en français, Le livre des sages [16]. J’ai ainsi pu m’assurer de la signification qu’il donnait à cette représentation du monde des étants.

Je l’ai trouvé intéressante, car elle est parue en 1509, aux prémisses d’une révolution ontologique à laquelle elle participe.

Les quatre premières colonnes hiérarchisent les êtres selon leur nature sur 4 niveaux. Le premier, les existants ou étants (EST), est commun à tous, mais le monde minéral symbolisé par un rocher, n’accède qu’à ce degré. Le second, ce sont les vivants (VIVIT) qui est la limite supérieure du monde végétal, symbolisé par un arbre. Il n’accède en effet pas à la perception par les sens (SENTIT) réservée au monde animal, symbolisé par un cheval, et à l’espèce humaine. Mais seule cette dernière est dotée de la raison (INTELLIGIT). Cette hiérarchie des êtres qui peuplent le monde n’a rien d’innovant. On la trouve déjà présente dans l’Isagoge du néoplatonicien Porphyre, un ouvrage philosophique de référence pour les étudiants au moyen-âge. Plus intéressantes sont les quatre dernières colonnes qui ne concerne que l’homme et portent un jugement moral sur ce qu’il fait de lui-même. La première d’entre elles porte le nom de « vertu » (VIRTUS). Cette vertu, c’est « la sagesse (seule) susceptible de mettre l’homme sur ses pieds, de le maintenir et le fixer dans son humanité ou, si l’on veut, de lui interdire de sortir des bornes humaines en partageant le destin des êtres inférieurs » [17]. Les trois autres sont des péchés capitaux : la luxure (LUXURIA), la gourmandise (GULA) et l’acédie (ACEDIA). Celui qui s’adonne à la luxure et à la consommation sexuelle est semblable aux bêtes, car ce qui prévaut en lui, c’est la lubricité et la reproduction de l’espèce. La gourmandise rend l’homme semblable aux végétaux, car dominé par elle, il n’exerce qu’une fonction de nutrition, sans sensation ni plaisir. L’acédie, c’est se tenir « immobile à la façon d’un caillou » [18]. L’acédie est d’habitude traduit par « paresse », mais cette traduction ne rend pas bien compte de ce « phénomène monstrueux » [19] et de sa complexité. L’acédie, c’est ne pas vouloir quelque chose, plutôt que rechercher quelque chose. C’est une négativité qui peut être neutre (une absence de volonté) ou plus forte (refuser, rejeter, fuir), le balancement entre ces deux pôles traversant tout le moyen-âge [20]. Pour Charles de Bovelles, « ces gens se montrent plus que quiconque ingrats envers les dons de la nature » [21]. Aussi place t’il un homme replié sur lui même à la hauteur du rocher de la première colonne.

Ces péchés dans lesquels baignent les hommes ne changent pas leur nature ou leur être ; ils restent des hommes, mais qui n’exercent pas l’intégralité de leurs fonctions naturelles. Ils sont déraisonnables, insensibles ou inanimés.

Charles de Bovelles distingue deux passions qui tirent l’esprit de l’homme à hue et à dia, celle de l’honneur et la délectation de la chair. La première est la source de 3 péchés capitaux : l’orgueil, la colère et l’envie ; la seconde de la luxure, la gourmandise et l’acédie ; l’avarice quant à elle appartient pour partie aux deux précédentes catégories. Mais dans son illustration, il ne retient des 7 péchés capitaux que ceux qui relèvent du corps. Il manifeste ainsi la continuité qui existe entre les étants dans ce registre et il réserve aux seuls hommes l’esprit, qu’il soit sage ou qu’il ne le soit pas. Il s’inscrit donc manifestement dans l’ontologie naturaliste telle que définie par Philippe Descola.

[1] Philippe Descola, Les formes du visible, une anthropologie de la figuration, Editions du Seuil, Paris, 2021, p 435

[2] Idem

[3] Ibidem, p 462

[4] Ibidem, p 434

[5] Ibidem, p 435

[6] Nadeije Laneyrie-Dagen, Animaux cachés, animaux secrets, Citadelle et Mazenod, Paris, 2016, pp 29 et 39.

[7] Evangile selon Luc, 10, 38-42. Traduction Segond.

[8] Le terme désignait à l’origine une simple cuisine ou une modeste gargote, puis a servi à nommer les tableaux qui les représentent pouvant même associer des scènes profanes et religieuses.

[9] D’autres hypothèses sont envisageables : un tableau dans le tableau ou une vue à travers le mur ; mais celle du miroir a l’avantage incontestable d’expliquer le fait que le Christ lève la main gauche et non la droite. Argument présenté par J. Lopez-Rey, Velasquez, le peintre des peintres, vol I, note 35. Cité par Jean Louis Chrétien, Guy Lafon, Etienne Jollet dans Marie et Marthe, Desclée de Brouwer, Paris, 2002, p 108

[10] Natures mortes, Télérama Hors série, octobre 2022, p 5

[11] Les formes du visible, p 500

[12] Nadeije Laneyrie-Dagen, Lire la peinture de Rembrandt, Larousse, 2006, p 80.

[13] Ibidem, p 143

[14] Sur les 24 toiles de ce cycle, 21 sont aujourd’hui au Louvre et les trois portraits au Palais de Versailles.

[15] Norbert Schneider, Les natures mortes. Réalité et symbolique des choses. La peinture de natures mortes à la naissance des temps modernes, Tashen, Cologne, 1999, p 7

[16] Charles de Bovelles, Le livre des sages, traduction Pierre Mignard, Vrin, Paris, 2010

[17] Ibidem, p 20

[18] Ibidem, p 27

[19] Idem

[20] Julie Giangiobbe, Le péché d’acedia, de l’aversion à l’indifférence, Vrin, « Revue des sciences philosophiques et théologiques » 2016/2 Tome 100, pages 185 à 208

[21] Le livre des sages, p 27

Bel article richement documenté. Bravo Michel.