J’ai visité au Musée Guimet, en début d’année, une exposition de peinture indienne intitulée « Ascètes, sultans et maharajahs ». Le travail n’y était que fort rarement représenté, mais beaucoup d’autres activités humaines en revanche l’étaient. Cela m’a donné envie de poursuivre l’exploration de l’art pictural indien – dont j’ignorais tout – et d’engager en même temps une réflexion sur la manière dont nous distinguons et classons les activités qui nous occupent.

Les œuvres indiennes relèvent d’une multitude de genres : scènes de chasse et de batailles, portraits de souverains ou de dignitaires, effigies de dieux hindous ou de bouddhas, scènes tirées de la littérature religieuse, romanesque ou poétique, représentations de la flore ou de la faune… Cela forme un riche ensemble dans lequel j’ai puisé en appliquant deux filtres successifs. J’ai d’abord créé des sous-groupes d’activités que nous ne considérons pas comme un travail, mais qui ont avec lui un air de famille. La peinture indienne étant très codifiée et de qualité très inégale, j’ai ensuite privilégié les œuvres que je trouvais plastiquement les plus charmantes ou les plus originales au regard de notre tradition picturale afin que la réflexion soit précédée du plaisir des yeux ou de l’étonnement de l’esprit.

Des stratégies amoureuses

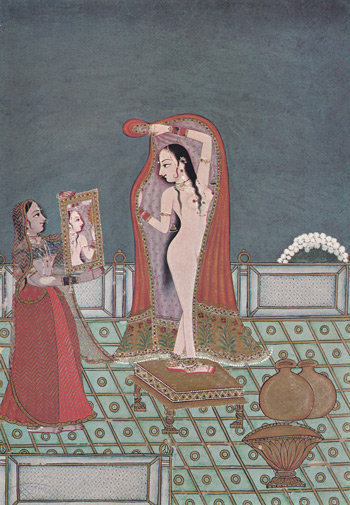

Commençons par examiner celle-ci où une femme ne semble s’intéresser qu’à elle-même.

La tête rejetée en arrière, elle lisse sa longue chevelure noire de ses deux mains. Assise en demi-tailleur sur un élégant podium, elle forme une sorte de pyramide pleine de grâce qui relie la terrasse sur laquelle elle s’est installée à la verte nature qu’elle surplombe. Elle est entourée des objets qu’on imagine utile à sa toilette. Mais se ferait-elle ainsi belle dans une pose sensuelle et lascive si ce n’était que pour elle-même ?

Dans cette scène de toilette, le même érotisme latent est ici présent, mais, cette fois-ci, avec des yeux pour en bénéficier. Debout sur une petite estrade, une femme au corps d’ivoire s’apprête à recouvrir sa nudité et contemple dans le même mouvement son reflet dans le miroir que lui tend sa servante. Ultime vérification de sa beauté, à laquelle participe cette fois-ci un témoin ou une complice. Deux paires d’yeux ne sont en effet pas de trop pour traquer toute faute de goût. Mais à qui s’agit-il de plaire ? Qui faut-il séduire ou provoquer ? Les acteurs de la scène ou le propriétaire de l’image qui l’a commanditée ?

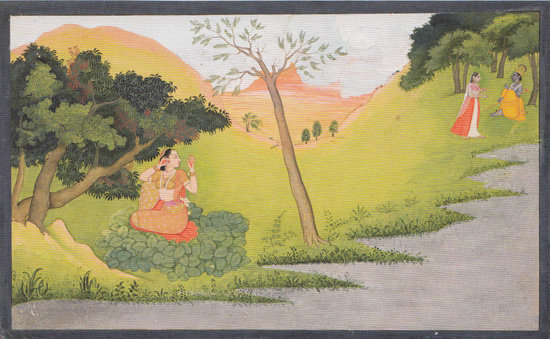

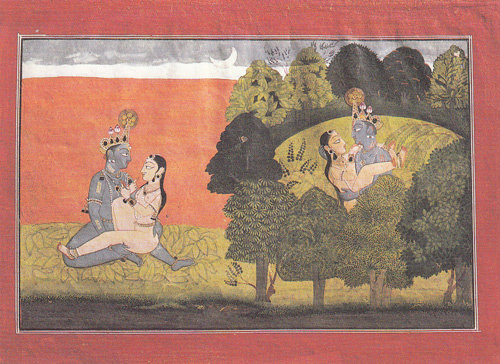

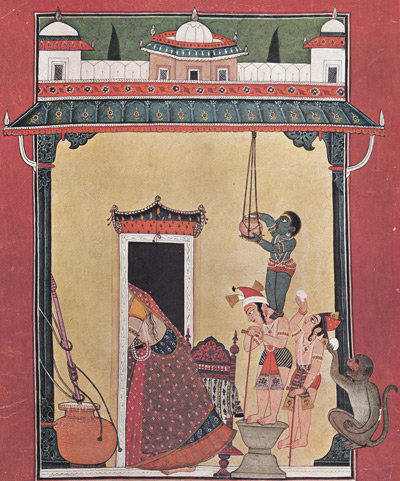

Cette fois-ci, dans le même tableau figurent l’activité solitaire d’une femme qui se pare et la raison pour laquelle elle le fait. C’est une illustration du Gîta Govinda, un poème du XII° siècle qui conte les amours mouvementés de Krishna. Krishna, le dieu bleu, est une divinité centrale du panthéon hindou. Espiègle, mutin, conquérant, il est séduit par des bouvières et les séduit, au grand dam de Raddha, sa préférée. Jalouse, il cherche à la reconquérir avec l’aide d’une confidente qui lui porte des messages, ce qu’il finit par réussir : « Dans le temps qu’il allait, sa toilette achevée, vers le lit de feuillée, Raddha était attifée des parures resplendissantes de l’Amour, sous le scintillant crépuscule qui éteint les regards » [1]

Au verso de cette œuvre est reproduit un vers du chant XII qui proclame les « infinies félicités qui sont autant d’intermèdes dans la bataille du subtil art d’aimer ». Raddha et Krishna sont désormais réunies et donnent libre cours à leur passion qui alterne tendres enlacements et sexualité torride, ici cachée en même temps que découverte au milieu d’une clairière : « deux bras le domptent, la pesée des seins l’écrase ; les ongles se déchirent ; les morsures blessent la vasque de ses lèvres ; au bloc des hanches, il se heurte ; une main à ses cheveux le renverse ; des lèvres aux effluves mielleuses le grisent… » [2]. Tout le paysage vient ici rendre compte des couleurs de la passion des amants : le lit de feuilles sur lequel, dans la scène de gauche, ils reposent, l’aplat orangé et la lune bienveillante pour rappeler que la sexualité, dans la tradition indienne, n’est licite qu’à la nuit tombée.

L’amour sauvé du travail par la mutualité…

La répugnance à les confondre est immédiate : comment pourrait-on oser placer l’activité amoureuse et ses péripéties dans la sphère du travail ? Personne, se dira-t-on, ne s’y rend avec les émois de l’amant qui va retrouver sa belle. Certes, mais pourtant…, les analogies ne manquent pas.

L’amour peut être une épreuve voire une souffrance, en amont comme en aval du consentement amoureux ; en amont par les affres de l’attente et l’indécision dans laquelle la relation est encore. En aval, par l’épuisement des plaisirs et leur remplacement par le devoir.

Le travail quand il est salarié est contraint, mais lorsque les amants sont emportés par la passion sont ils maître d’eux-mêmes ? Ne pourrait-on considérer qu’ils vivent une variante de la servitude volontaire ?

Dans sa première phase illustrée ici, celle de la conquête, la séduction n’en est-elle pas son ressort, qui est aussi celui du commerce et des échanges ?

Enfin, on pourrait aussi, dans une volonté têtue d’assimilation au travail, remarquer que, lorsque Dieu, la famille et la société se liguent pour faire de l’enfantement la finalité du rapprochement des corps dans le couple légal, l’activité sexuelle devient une quête productive.

Mais il me semble, à bien y penser, que le critère qui permet de détacher l’activité amoureuse du travail, c’est dans l’immédiateté de son accomplissement qu’il faut aller le chercher. C’est d’ailleurs là qu’il se sépare en deux rameaux radicalement distincts. Il peut être en effet un service rendu de l’un à l’autre. C’est le cas de l’amour tarifé par exemple. Qu’est-ce qui empêche celui qui vend ainsi son corps et ses délices à un partenaire d’occasion, de considérer qu’il travaille ? Rien si ce n’est la morale publique qui distingue les travaux licites de ceux qui ne le sont pas.

Mais lorsque l’amour est mutuel, la donation n’a pas de contrepartie ; il est un élan l’un vers l’autre où le plaisir de l’autre exacerbe le sien, jusqu’à en devenir une condition. Le monde disparait autour de soi, ce dont pourrait rendre compte la clairière dans laquelle Krishna et Raddha s’émeuvent de leurs galipettes.

Il n’est de travail que dans l’inégalité des positions. Le travail disparait dans la mutualité, car alors rien n’est à donner d’autre à l’autre que soit et l’on reçoit la même chose que l’on donne, sans compter.

Mais dès que dans l’amour l’on sort de la symétrie et de la mutualité, il est bien possible qu’il y en ait un des deux qui travaille, même s’il ne le dira pas et que l’autre ne veut pas s’en rendre compte…

La chasse sens dessus dessous

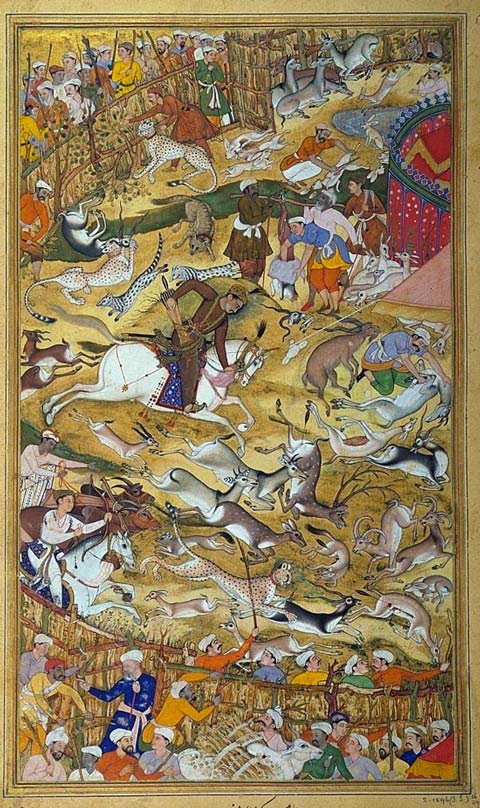

La chasse était une activité collective essentielle à la survie et la vie des premiers groupes humains. Mais même lorsque son utilité alimentaire disparait, elle conserve un puissant attrait. C’est ce que montrent les trois œuvres que j’ai réunies ici.

Dans cette magnifique miniature, Maître Mansur, un des peintres les plus talentueux de la cour de l’empereur moghol Akbar [3], réunit dans un cadre étroit les multiples évènements qui se sont déroulés dans des temps et des espaces beaucoup plus larges. En bas de l’image, des bœufs portent des fagots de branchages que des hommes tressent pour achever la haie qui ceint l’arène de la chasse. En haut des rabatteurs munis de bâtons viennent de pousser dans l’enclos le gibier. A l’intérieur, un gardien tient en laisse un guépard dressé dont les yeux sont bandés pour qu’il ne se précipite pas immédiatement sur ses proies. Un autre, plus bas, a déjà été lâché et pourchasse des gazelles pendant qu’un troisième en achève une en la saignant à la gorge. Au milieu de l’image, Akbar poursuit à cheval des antilopes. Il tient à la main un arc et sort une nouvelle flèche de son carcan, la précédente ayant peut-être touché le cerf qui, devant lui, trébuche. Dans d’autres endroits, des assistants égorgent, vident ou dépècent les animaux morts. L’espace étriqué, les courses échevelées des fuyards et de leurs poursuivants autour de la luxueuse tente bordeaux, la multiplicité de scènes indépendantes figurées avec finesse dans leurs moindres détails, donnent à ce massacre un air de fête.

Cette chasse en enclos est une prérogative impériale à laquelle sont invités à participer les notables de la Cour. La chair des animaux est certes prélevée et conservée, mais ce n’est pas le but de l’évènement qui pouvait se dérouler sur plusieurs jours. Il est plaisir de monarque en même temps que manifestation et célébration de son pouvoir.

Dans cette autre scène de chasse, le dessin est plus grossier et la palette moins lumineuse, mais la même fougue anime les assaillants. Un cavalier, le Prince Kanwar Jaswant Singhji – son nom est inscrit au-dessus de lui – donne de sa lance l’estocade finale. Mais le lion était déjà bien mal en point, le dos transpercé de trois flèches et le jarret tranché à l’épée par le cavalier qui l’attaque par l’arrière. La lutte est inégale et son épilogue connue d’avance. Elle semble d’ailleurs laissé dubitatif le lion à la crinière de vieux sage qui l’observe de haut, entouré d’antilopes.

Le lion n’est pas comestible ou s’il l’est, ce n’est pas pour sa chair qu’ici on le chasse, mais pour dominer sa force et sa furie.

Cette miniature est à la fois gracieuse et cocasse. Ram Singh II, debout sur une estrade, est armé d’un fusil qu’il n’a pas à recharger puisque deux assistants se tiennent à ses côtés. Un lion vient à lui, sans qu’il ait besoin de le traquer. Il n’a qu’à l’ajuster et tirer. Des antilopes se tiennent dans un enclos ; elles pourraient bien être ses prochaines proies ou de futurs appâts pour des animaux plus sauvages. La mutation est ici achevée : la chasse est devenue une discipline sportive : le tir sur cible mouvante…

Dans ces trois illustrations, la chasse n’est plus un travail naturant. Il ne s’agit plus, grâce à elle, de satisfaire aux besoins alimentaires des hommes. Ce n’est pas non plus un travail socialisant (voir le lexique) car il n’est tourné qu’au seul bénéfice de celui qui agit. C’est une cérémonie royale, une célébration de la puissance du Prince capable de mobiliser moyens et serviteurs, et une manifestation de son bon plaisir. On le qualifierait aujourd’hui de loisir.

Et les activités ludiques ?

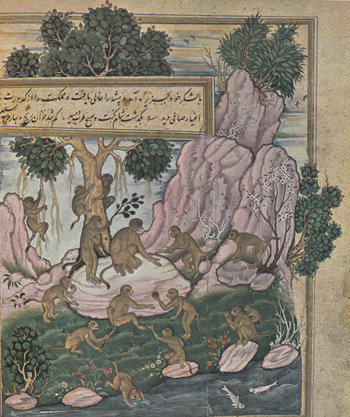

Le jeu n’est pas le propre de l’homme comme l’illustre la miniature ci-dessous :

Dans cette œuvre, la palette de couleurs vives, l’intégration du texte dans l’image, le contour des silhouettes, le paysage fantastique fourmillant de détails, seraient autant de signes de l’influence persane. La touche indienne se verrait dans le choix des espèces reproduites (figuiers des banians, manguiers ou palmiers) qu’on ne trouve pas en Iran, et dans les attitudes libres données aux animaux [4].

En absence de connaissance du contexte et de compréhension du texte, il est bien difficile d’identifier les jeux de ces singes. Jeu de balles ? Cache-cache ?

Il suffit d’observer attentivement la vie des animaux, surtout des jeunes, pour comprendre qu’ils jouent entre eux et certains même avec nous. Mais leurs jeux n’atteignent jamais la complexité des nôtres. A Kyoto, des scientifiques d'un institut de recherche sur l'intelligence des primates viennent de parvenir à enseigner à un chimpanzé les règles du jeu « feuille –caillou – ciseaux » [5]. Mais comprendre une règle n’est pas la créer, ni savoir l’appliquer à bon escient ou la transmettre. Ce qui nous est propre n’est pas ce que nous sommes nativement – que nous partageons avec les autres animaux – mais ce que nous arrivons à devenir par une construction collective progressive et cumulative. Les Homo sapiens qui n’avaient pas encore bénéficié de savoirs accumulés devaient jouer comme ces singes. Mais ils jouent bien différemment, depuis longtemps. En voici un bel exemple :

Si l’influence persane était perceptible dans l’œuvre précédente, c’est l’influence européenne qui se manifeste ici clairement, dans l’usage et la maitrise de la perspective. En fait, cette peinture serait inspirée d’un tableau aujourd’hui perdu du peintre anglais Tilly Kettle (1735-1786) qui séjourna à Faizabad [6] où il peignit de nombreux portraits du souverain et de sa famille ainsi que quelques scènes de cour. Elle est l’œuvre d’un miniaturiste indien.

La partie vient de commencer. Deux adversaires se font face, penchées sur un échiquier. Des parents ou amis se sont placés de chaque côté des protagonistes, formant ainsi deux camps nettement séparés. Un troisième, moins ordonné, occupe la partie gauche ; il est constitué de femmes qui surveillent de jeunes enfants. Ce sont probablement des servantes comme l’est celle qui agite un chasse-mouche au dessus d’une des dames de cour. Mais d’elles seules on peut dire qu’elles travaillent car ce qu’elles font, elles le font pour le bien-être ou le bien-vivre d’autres qu’elles-mêmes. On ne saurait en dire autant des deux joueuses. Elles pratiquent certes une activité sociale qui mobilise leur intelligence et leur attention permanente. Elles sont mêmes en compétition. Mais la mutualité est ici parfaite ; elle s’exprime dans la symétrie des positions et leur égalité initiale – fort bien traduite plastiquement dans cette œuvre. L’enjeu est d’ailleurs de la rompre pour qu’émerge un vainqueur, mais elle ne disparait pourtant jamais de l’horizon. Elle est en effet réintroduite dès la partie suivante, redonnant toutes ses chances à chacun.

Voler ou mendier, est-ce travailler ?

Voici à nouveau représenté un épisode de la vie du dieu bleu. Mais cette fois, il est enfant et ce ne sont pas les jeunes bouvières qui l’intéressent, mais le beurre que sa nourrice a cru préserver du chapardage en hissant le pot qui le contient à bonne hauteur. A peine a-t-elle le dos tourné, que Krishna, juché sur les épaules d’un de ses camarades, prélève du pot des mottes blanches qui passent ensuite dans les mains de ses complices, y compris celle du singe qui les accompagne dans le forfait.

La scène est charmante et sa composition étudiée avec soin. Les lignes traduisent l’ordre et sa verticalité, mais aussi sa transgression avec l’arrière du singe qui sort du cadre ou une pyramide humaine dont la stabilité n’est assurée qu’artificiellement, un des enfants et l’animal se tenant même en apesanteur au-dessus du sol. Cette pyramide qui penche légèrement vers la droite trouve son contrepoint dans le dos incliné de la femme qui rentre dans la maison et l’inclinaison de la batte dans la jarre – qui pourrait bien être une baratte.

Le vol mis en scène ici n’est que la manifestation d’une espièglerie. Manifestement, l’illustrateur s’amuse des stratagèmes enfantins ; il ne dénonce pas une faute morale.

Aucune condamnation non plus dans ces gestes d’aumône reproduits dans ces fresques qui datent du V° siècle de notre ère et ornent les grottes d’Ajanta [7].

Aucun document écrit n’a été retrouvé dans ces grottes qui permette de savoir ce que ces fresques illustraient. Néanmoins, une hypothèse commune leur trouve sa source dans le Vessantara jataka, une littérature populaire qui conte la vie du Prince Vessantara, l’avant dernière incarnation terrestre du Bouddha. C’était un Prince généreux. La scène reproduite ici serait la grande donation qu’il aurait faite avant de se retirer dans la forêt.

On voit dans la première image des ascètes avec des rosaires et des parasols qui demandent l’aumône. Dans la deuxième, d’autres mendiants tendent la main alors qu’un serviteur sur la gauche semble distribuer des pièces de monnaie.

Dans l’Inde ancienne, de nombreux ascètes vivaient ainsi en mendiant tous les jours de quoi vivre leur vie de dénuement et de méditation. Ils choisissaient des lieux à l’écart des turbulences, mais suffisamment près d’habitations pour faire leur tournée quotidienne d’aumône. Cela n’était évidemment possible que parce que la religiosité indienne investissait la donation d'un sens moral impérieux. Une division du travail s’instaurait en quelque sorte entre ceux qui menaient une vie qui pouvaient les conduire personnellement à l’Éveil et ceux qui n’avaient pas cette ambition, mais espéraient seulement s’assurer une renaissance dans un milieu favorable. Par la pureté de leurs intentions et leur générosité, ils augmentaient leurs mérites et pouvaient ainsi conforter leur espoir en une réincarnation bienfaisante.

Mais pourquoi avoir rassemblé dans cet article, en regard du travail, le vol et l’aumône ? Parce qu’ils ont tous deux avec lui des traits communs. Leur but est bien d’obtenir de quoi vivre grâce à eux et s’assurer ainsi une vie bonne – quoi que puisse en penser ceux qui ne les exercent pas voire les condamnent. Il peut même y avoir dans ces pratiques une forme d’organisation et de professionnalité. Mais ce sont des activités secondes qui supposent une activité première, celle qui a crée les biens que voleurs et mendiants obtiennent. Elles sont donc un mécanisme particulier d’appropriation, illicite dans le premier cas et licite pour le deuxième mais faisant aujourd’hui l’objet d’une réprobation sociale. Elles ne produisent directement ni biens, ni services.

Le travail, quand même…

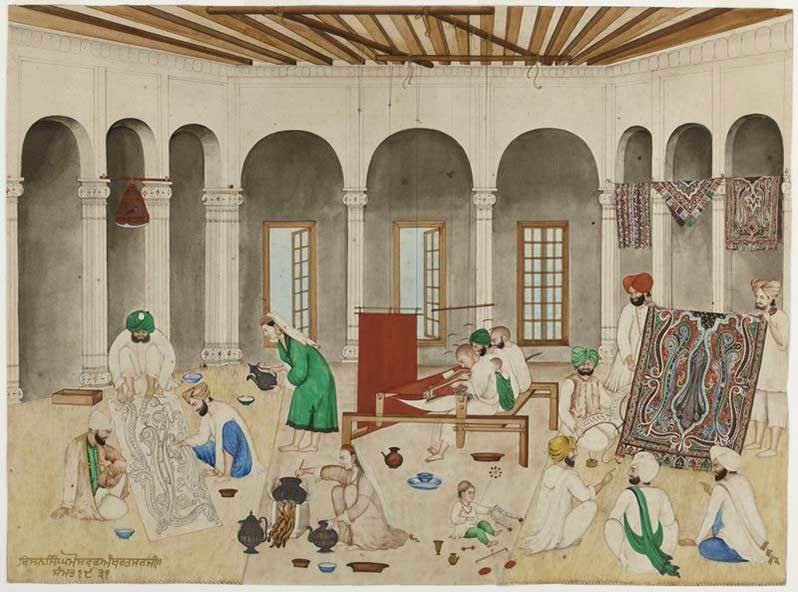

Lors de mes recherches sur la peinture indienne – consultation d’ouvrages ou visites muséales –, je n’ai identifié qu’une seule reproduction d’une activité productive présentée pour elle-même et non pas comme contexte d’une autre scène [8].

La voici.

Cette belle peinture présente les étapes successives de la fabrication des châles du Cachemire, qu’elle sépare visuellement par des cadres tracés sur le sol. A gauche, deux dessinateurs mettent la touche finale au modèle que tient leur compagnon. Au centre, trois tisserands et un enfant actionnent un métier à tisser. A droite, un châle est présenté à trois acquéreurs assis par terre. D’autres fabrications sont pendues à bonne hauteur, sur le côté droit de la salle.

Nulle difficulté ici pour identifier ce lieu comme une entreprise, c'est à dire une organisation manifestement inscrite dans la durée qui rassemble autour d’un objectif de production une collectivité humaine équipée de moyens et dispositifs techniques. Mais n’y a-t-il dans cet atelier que les dix personnes occupées à la conception, au tissage ou à la vente des châles, qui travaillent ? Qu’en est-il des six autres ? Le cas des deux servantes est facile à régler. Elles préparent ou servent des boissons ou des repas à l’attention des hommes de l’atelier. Peu importe leur statut ou leur rémunération, ce qu’elles font, elles le font pour que d’autres puissent vivre et travailler sans s’en préoccuper. Elles travaillent donc, même si c’est un travail temporaire ou si elles sont des parentes non rémunérées des ouvriers de l’atelier. Le cas de l’enfant en bas de l’image est moins évident. Il semble en train de jouer car il tient dans la main droite un bâton surmonté d’une hélice et dans la main gauche un objet difficile à identifier mais qui ressemble plus à un jouet qu’à un outil de travail. Ce ne serait donc pas un ouvrier, contrairement à l’enfant coincé sur le banc entre deux tisserands. Serait-ce un fils de la famille propriétaire de l’atelier qui dispose d’un privilège, ou est-il encore trop jeune pour être mis au travail ? Quant aux acheteurs potentiels, deux cas de figure sont possible. S’ils sont venus ici pour acquérir des châles pour leurs femmes, ce sont les destinataires finaux de la production de l’atelier. A ce titre là, ils ne travaillent pas. En revanche, comme c’est le plus probable, s’ils sont venus ici pour achalander leur échoppe et y revendre ces châles, ce sont les travailleurs d’une autre entreprise, cliente de l’atelier. Ils participent d’une chaine de travail qui commence avec l’élevage de chèvres en Mongolie – c’est en effet de leur poil qu’est tirée la fibre utilisée dans la fabrication du cachemire – et s’achève avec la vente du châle à celle qui le portera sur ses épaules ou à celui qui le lui offrira.

*****

Pour identifier ces œuvres et documenter cet article, j’ai notamment utilisé les quelques ouvrages suivants :

- Douglas Barett, La peinture indienne, Collection Les trésors de l’Asie, Skira, 1963

- Simon P. M. Mackenzie, Ajanta, les grottes sacrées du Bouddha, Laffont, 1985

- Rasa, les neuf visages de l’art indien, catalogue d’exposition (13/03 au 16/06/1986), Galerie Nationale du Grand Palais, Alençon, 1986

- Anjan Chakraverty, La miniature indienne, Edition d’art Charles Moreau, Paris, 2005

- Milo C. Beach, Eberhard Fischer, B.N. Goswamy, editors ; Jorrit Britschgi, project director, Masters of Indian Painting , Artibus Asiae Publishers, Zurich, 2011

- Amina Taha-Hussein Okada, La peinture en Inde, Nouvelles éditions Scala, 2016

[1] Le Gîta-Govinda, pastorale de Jayadeva, chant XI, traduction G. Courtillier, l’Asiathèque, Paris, 1997

[2] Ibidem, chant XII

[3] Les empereurs Moghols sont de lointains descendants des tribus mongoles de Gengis Khan. Installés en Perse, ils ont conquis l’Inde au début du XVI° siècle et y ont introduit la culture et la littérature persane. L’empire moghole marque l’apogée de l’expansion musulmane en Inde, du Pakistan au Bengale. Sous le règne d’Akbar, le troisième empereur de la dynastie, la peinture moghole acquiert ses formes propres, plus indépendantes du modèle persan, à la fois sur le plan de la forme et des thèmes traités.

[4] J’utilise ici un conditionnel de prudence parce que je ne suis évidemment pas un expert de l’art persan – ni indien.

[5] Vidéo diffusée par le Primate Research Institute de Kyoto – août 2017

[6] Capitale de l’Awadh (dans l’actuel Uttar Pradesh, au nord de l’Inde). Il y avait été invité par son souverain, nawab Shuja’ ud-Daulah. Nombre de ses œuvres ont disparu lors de la Révolte des Cipayes et ne sont plus connues que par des copies réalisées par des miniaturistes indiens.

[7] Les Grottes d’Ajanta ont été creusées par des communautés bouddhistes au II° et I° siècle avant notre ère, puis au V° siècle. Le bouddhisme ayant été chassé de son Inde natale, elles ont été abandonnées et n’ont été redécouvertes qu’au début du XIX° siècle. Les fresques somptueuses qui ornaient les grottes sont les seules témoignages significatifs de l’art rupestre de cette époque, mais elles sont aujourd’hui fortement dégradées. Si les couleurs se sont éteintes et appauvries, on perçoit néanmoins encore l’élégance des dessins et l’importance accordée aux représentations de foules humaines.

[8] Ces recherches sont celles d’un simple amateur, aussi est-il parfaitement possible que d’autres œuvres indiennes aient cette même caractéristique, même en excluant de l’examen, comme je l’ai fait, le XX° siècle.

Cher Michel,

j’ai lu avec intérêt tes pages écrites à la suite de ta visite au musée Guimet.

De belles pages…

Le temps me manque à Grignan pour m’adonner à quelque commentaire écrit…

mais merci.

Je t’embrasse .

Lysiane

Hello . pouu le « travail » amoureux, Bachelard suppose que les échauffements qu’il provoque inspireront les hommes dans la fabrication du feu en établissant un rapprochement entre le frottement des peaux et celui des bois ou des silex. Il y a une sexualité des objets (voir la « souris » de l’ordinateur et son maniement au doigt ! )

A bientôt

Didier