Lors du Congrès 2016 du RIODD, j’ai présenté une communication dont l’objectif était de montrer l’intérêt, dans une perspective écologique, de rompre avec la notion de croissance économique pour privilégier une approche de la productivité matérielle du travail.

Je la reproduis ici dans la version raccourcie que j’en ai faite oralement.

Elle est constituée de deux parties. La première est consacrée à la critique du critère économique de croissance, la deuxième à une proposition substitutive.

CRITIQUE DE LA NOTION DE CROISSANCE ECONOMIQUE

La croissance économique est croissance de la valeur économique des biens et services. C’est cette notion de valeur qui en est au cœur et qu'il faut donc étudier. Mais l’évaluation est un phénomène anthropologique. C’est à ce niveau d’abord que je me propose donc de l’examiner.

Qu’est-ce qu’une valeur ?

La valeur est le résultat d’un processus qui permet de rendre comparable, sous les registres du plus ou du moins, ce qui n´a pas de propriété commune, d´élément commun, mais néanmoins appartient à un même champ. Par exemple, dans celui de la vie au travail : vaut-il mieux être manutentionnaire, cuisinier ou ingénieur ? ou bien dans une alternative d’occupation de sa vie, que préfère-t-on : le travail, le loisir ou l’étude ?

La valeur est un jugement qui prépare un engagement, une mobilisation ou une décision, qui les suppose pour qu’il ait un intérêt.

Cette notion de valeur peut être examinée selon deux points de vue : d’un point de vue horizontal, celui de la comparaison de « faits » et de leur enregistrement. Les valeurs des choses sont des données sociales que l’on constate et n’interroge pas. Mais elle peut aussi être examinée d’un point de vue vertical. Il s’agit alors de rattacher la chose à des valeurs de référence. Pour distinguer clairement ce cas du précédent, nous parlerons alors de valorisation. Elle consiste à partir d’une chose et cherche à mesurer la qualité du lien qu’elle entretient avec un réseau de propositions et de valeurs associées à ces propositions.

Le double sens de la valeur économique

La valeur économique prend sens dans le régime anthropologique de la valeur, dont elle n’est qu’un cas particulier. Il en existe donc deux : un sens théorique (vertical) et un sens pratique (horizontal). Le premier renvoie aux facteurs constitutifs de la valeur économique. Dans l’histoire de la pensée économique, il en a été identifié essentiellement trois : le travail (Smith, Ricardo, Marx), l’utilité et la rareté (Jevons, Wenger, Walras). Le second considère que la valeur se manifeste dans les prix et qu’il suffit de les constater

C’est la valeur des praticiens qui va nous intéresser, car c’est sur la base de leurs calculs que s’évalue la croissance économique, qui pour l’essentiel correspond à la croissance du Produit Intérieur Brut (PIB).

Les grands oubliés de la Production Intérieure Brute

Je me concentrerais ici sur une critique épistémologique de l’évaluation monétaire de la production, qui repose sur la toile de fond de celle de Polanyi.

La marchandisation de ce qui n’est pas une marchandise

Polanyi observe que le travail, la terre et l’argent sont les trois ingrédients essentiels à l’économie de marché, mais que ce ne sont pas des marchandises car ils n’ont pas été produits pour la vente. Mais bien qu’il en soit ainsi, l’économie de marché fait comme si c’était le cas et crée ainsi des fictions à partir desquelles s’organise la réalité de leurs marchés respectifs, chacun d’eux y recevant son prix : salaire, rente ou intérêt. Explorons la première de ces fictions.

Une notion de travail très restrictive

Le travail que nos sociétés aujourd'hui connaissent, est celui dont elles ont inventé le concept au XVIII° siècle, comme facteur d’accroissement des richesses. Cette invention fut un élargissement sémantique. En effet, jusqu'alors, dans aucune civilisation, il n’avait existé de mot unique pour qualifier des activités productives aussi différentes que la chasse, l’agriculture, le commerce, l’artisanat, la coiffure, la garde d’enfants ou la médecine par exemple. Mais ce fut aussi un rétrécissement. En effet, n’est considéré comme travail que ce qui conduit à une rémunération monétaire, Cela exclut donc tout travail dont la rémunération relève d’un partage de tâches et non pas d’un échange. On peut penser notamment au travail domestique, activité productive aussi ancienne que la chasse et la cueillette qui s’est d’abord organisée autour de la naissance et de l’« élevage » des enfants car c’est une absolue condition de la transmission de la vie.

L’impasse sur la production naturelle

Mais si cette réduction du travail est propre à l’économie, il en est une autre, plus importante encore, qu’elle partage avec l’ensemble des sciences sociales. Le travail en effet n’y est vu, analysé et compris que comme un rapport entre les hommes, oblitérant ainsi le fait qu’il est également et d’abord le rapport qu’entretiennent les hommes avec la nature. C’est un basculement que l’on voit très bien à l’œuvre chez Marx. Il va en effet opérer une distinction fondamentale entre travail concret et travail abstrait. Le premier est producteur d’utilité sociale, qu’il nomme valeur d’usage. Celle-ci a une double source la nature et le travail. Mais, l’échange de biens ou services entre les hommes suppose leur mise en équivalence, sans quoi il ne se réalise pas. La valeur d’usage fait alors place à la valeur d’échange, qui n’a plus qu’une seule source, le travail. Cette amputation du travail sur l’autel de la valeur d’échange est le résultat fatal de toute décision d’entrer dans le champ économique, même avec des lunettes critiques, si celui-ci s’enracine dans l’échange de biens et l’arithmétique qui lui est associée.

La mise en équivalence monétaire : un atout majeur de l’économie

Ainsi, les fondements épistémologiques de l’économie apparaissent particulièrement fragiles : des fictions, des abstractions, des réductions… Mais elle semble disposer, avec la notion de valeur, d’un atout majeur pour mesurer la croissance. Elle permet en effet par la médiation de la monnaie, de mettre en équivalence des choses radicalement différentes.

Les biens sont en général mesurables par des unités physiques (tonne, kilowattheure, mètre…) non commensurables. Ils ne le deviennent qu’à partir du moment où on les pondère par leur prix moyen, en faisant évidemment l’hypothèse qu’ils sont de qualités comparables au sein d’une même filière. Dans le cas des services non marchands, ce n’est pas leur prix qui sert à la commensurabilité mais l’agrégation des coûts (salaires, achats, amortissements…) qui les rendent possibles et qui sont, eux-aussi, fondés sur des montants monétaires.

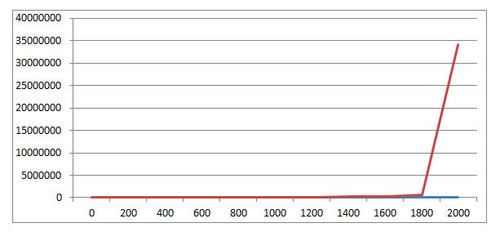

Toutes les études sur la croissance économique s’appuient sur l’évolution du PIB. La plus systématique et ambitieuse que je connaisse est celle qu’a réalisée Angus Maddison pour le compte de l’OCDE. Il a en effet évalué, de l’an 0 à 1998, la population et le PIB de grands ensembles régionaux jusqu’à couvrir le monde entier et montre que la croissance a été très faible jusqu'en 1800, puis a ensuite véritablement explosée.

Evolution du PIB mondial (reconstituée à partir de Maddison)

La critique la plus évidente d’une telle démarche est d’ordre statistique. Plus on remonte dans le temps et plus les données sont insuffisantes et incertaines. Les estimations sont, de ce fait, nécessairement nourries d’hypothèses et d’approximations discutables. En outre, elle consiste à appliquer à des civilisations non productivistes des calculs qui, à leurs époques, n’avaient aucun sens, à inventer des marchés là où il n’y en avait pas, dans une sorte de colonisation capitaliste virtuelle, rétrospective.

La mise en équivalence monétaire : un terrible piège

Mais il est une critique plus radicale, qui porte non pas sur les conditions d’obtention des données, mais sur la mise en équivalence elle-même. Celle-ci se fait en effet par la médiation de systèmes de prix. Mais ceux-ci sont contingents et datés. Ainsi, un même bien peut connaitre des prix radicalement différents sur des échelles de temps courts.

Deux cas de figure économique se présentent : l’état stationnaire ou la croissance.

Dans un état stationnaire, pour une masse monétaire donnée et en absence de toute évolution quantitative de biens ou services, si le prix de certains biens augmentent, mécaniquement d’autres baissent. Ainsi corseté, l’élément prend sa valeur en référence au tout.

Mais le capitalisme ne se caractérise pas par sa stabilité, mais par une croissance forte. Celle-ci génère de rapides déformations socio-économiques : elle modifie la structure de la population active, introduit d’importantes inégalités régionales, rend possible une urbanisation massive, modifie la composition et la nature des biens et services, etc. Elle favorise ainsi une transmutation des valeurs. Une fois les besoins anciens satisfaits, les biens nouveaux peuvent atteindre des prix qui dépassent largement leurs coûts et par contrecoup, décalent ceux des autres. La croissance déforme les prix relatifs des choses.

Un exemple peut suffire à prendre la mesure de cette transmutation. Thomas Piketty indique, dans Le capital au XXI° siècle, qu’au XVIII° siècle, la valeur des terres agricoles en France comme au Royaume Uni représentait presque les 2/3 du capital national alors qu’elle ne représente plus aujourd'hui qu’à peine 2 % du capital total. La terre n’a donc plus de valeur, mais heureusement, elle est toujours là pour nous porter.

Une critique épistémologique de la valeur économique, fondée mais impuissante

Les critiques épistémologiques adressées à l’économie glissent sur elle et ne l’affaiblit pas. On pourrait se dire qu’il faut alors les adresser, à ceux qui se laissent convaincre par les économistes : les citoyens et ceux qui les gouvernent. Il n’est pas sûr toutefois que cela soit plus efficace si n’est pas présentée en même temps une approche concurrente. Aussi, notre proposition est-elle de s’appuyer sur ces critiques pour construire un dispositif scientifique convaincant, robuste et alternatif. La 2° partie de ma communication s’inscrit dans cette perspective.

LA PRODUCTIVITE MATERIELLE DU TRAVAIL

Comment penser la croissance, phénomène propre aux sociétés contemporaines technico-productivistes, sans avoir recours à la science économique qui en a fait un de ses objets de recherche privilégié ? Telle est la question à laquelle je souhaite maintenant chercher à répondre.

Le problème de la croissance du monde matériel anthropomorphique

Le GIEC déclare dans son dernier rapport que les effets de l’activité humaine « sont, avec une probabilité extrêmement élevée, la cause dominante du réchauffement (climatique) observé depuis le milieu du XXe siècle ». L’imputation au mode de développement technico-productiviste est ainsi faite. Mais, à strictement parler, le lien de causalité qu’établissent les climatologues, ce n’est pas avec la croissance économique, mais avec celle du monde matériel anthropomorphique.

Je désigne ainsi cette couche matérielle que nous produisons à partir de la nature et qui nous sert d’intermédiaire dans nos échanges avec elle. Il est en quelque sorte le placenta de notre espèce. C’est un produit de notre histoire. Il couvre maintenant l’ensemble de la planète et constitue le milieu de notre vie quotidienne et celui du travail.

Aujourd'hui, l’activité productive humaine, prise globalement, pour reprendre la terminologie qu’utilise Heidegger à propos de la technique, « remue », « ébranle », « mobilise » le monde. Mais les productions qu’enregistrent l’économie dans ses évaluations monétaires ne sont que l’écho anthropisé de cet ébranlement.

Comment cerner cette croissance matérielle en chaussant d’autres lunettes que celles de la valeur ?

La productivité apparente du travail peut-elle rendre compte de cette croissance ?

Quel est le moteur de cette croissance ?

Nous partageons avec les économistes conventionnels le cadre général de leur réflexion à ce sujet :

- C’est un phénomène d’une extrême complexité. Elle implique de très nombreux facteurs dont beaucoup ne relèvent pas du champ économique, mais culturel, politique, scientifique…

- Le progrès technique joue un rôle moteur dans la croissance. Sans son aiguillon permanent, l’économie parviendrait rapidement à un état stationnaire. Mais il n’existe aucune mesure directe possible de ce progrès.

En revanche, le désaccord porte sur leur approche de la productivité. C’est pour eux le rapport entre une valeur ajoutée produite par une activité économique et la quantité des facteurs qui ont permis de la produire. L’enjeu pour les économistes est au dénominateur : quels facteurs produisent la valeur ? Leur réponse traditionnelle est le travail et le capital. Aussi vont-ils calculer une productivité du travail, en précisant qu’elle est apparente, car elle rapporte la valeur produite à ce seul facteur, exprimé en nombre d’heures ou de travailleurs, alors qu’il faut la rapporter à l’ensemble des facteurs pour déterminer une productivité globale. Mais ces facteurs ne sont ni indépendants les uns des autres, ni véritablement substituables les uns aux autres. Ils ont en revanche un foyer commun, au prise avec la nature : l’homme. Aussi, si l’on veut connaitre l’impact de l’activité productive humaine sur le développement du monde matériel anthropomorphique, le facteur de synthèse qu’il faut placer au dénominateur, ce sont les travailleurs ou les êtres humains.

L’impact sur la démographie du travail de la civilisation technico-productiviste

Le premier impact de la croissance de la productivité et le plus visible socialement est de modifier la structure des emplois. Sur les deux cent dernières années, ce phénomène a touché massivement le secteur économique qui employait auparavant l’essentiel des travailleurs, à savoir l’agriculture.

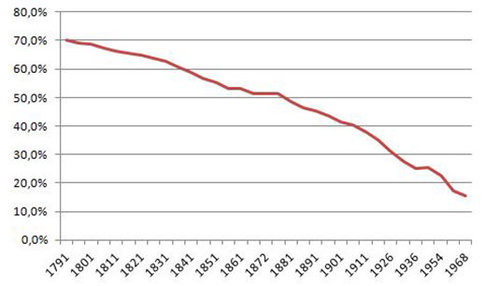

Grâce aux travaux de Jean-Claude Toutain, on dispose d’une longue série de données démographiques professionnelles sur la France du XVIII° au XX° siècle. Cela permet de prendre acte visuellement de la révolution professionnelle à l’œuvre depuis 200 ans :

Évolution de la part de la population française vivant de l’agriculture (1791-1968). Source : JC Toutain

Évolution de la part de la population française vivant de l’agriculture (1791-1968). Source : JC Toutain

En 1791, 70 % de la population française vivait du travail agricole, aujourd'hui ce pourcentage est descendu en dessous de 10 %.

Une autre manière de percevoir l’ampleur de la transformation consiste à évaluer l’évolution du nombre d’habitants que « nourrit » un travailleur agricole : un agriculteur Français « nourrissait » moins de quatre personnes en 1789, il en « nourrit » maintenant plus de 12.

La démographie professionnelle dans les pays développés se caractérise par un déplacement massif des secteurs primaire et secondaire vers le secteur tertiaire – qu’on appelait ainsi à l’époque où leur poids était équivalent. Le nombre de travailleurs dans ces secteurs n’est en rien corrélé à la croissance du monde matériel anthropomorphique, car ce sont les deux premiers qui sont les principaux producteurs de cette croissance, et non pas le troisième qui en est en revanche grand utilisateur. Concrètement, cela signifie que l’essentiel des travailleurs aujourd'hui dans les pays développés se consacrent à un travail socialisant, à destination des membres de la communauté humaine et délèguent à d’autres le travail naturant qui édifie et renouvelle chaque jour notre monde matériel anthropomorphique.

La contribution énergétique à la productivité matérielle du travail

La productivité matérielle du travail est un phénomène complexe à analyser. Il ne peut faire l’objet que de monographies sectorielles, malheureusement peu nombreuses.

Notre thèse est que la maîtrise des énergies naturelles en est la condition de possibilité. Faute de mieux, je fournis dans mon papier un argument et deux illustrations qui permettent de l’étayer.

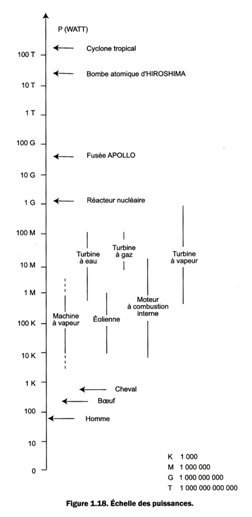

L’argument consiste à présenter l’échelle des puissances des « machines » productrices d’énergie :

Jusqu'au XVIII° siècle, les seules « machines » dont les hommes avaient une maîtrise étaient l’homme lui-même, le bœuf, le cheval et plus marginalement le vent (moulin à vent, bateau à voile) et l’eau (moulin à eau). Or les machines apparues à partir du XIX° siècle multiplient par 1000 la puissance d’un homme au travail (machine à vapeur) voire par 10 millions dans le cas d’un réacteur nucléaire.

Jusqu'au XVIII° siècle, les seules « machines » dont les hommes avaient une maîtrise étaient l’homme lui-même, le bœuf, le cheval et plus marginalement le vent (moulin à vent, bateau à voile) et l’eau (moulin à eau). Or les machines apparues à partir du XIX° siècle multiplient par 1000 la puissance d’un homme au travail (machine à vapeur) voire par 10 millions dans le cas d’un réacteur nucléaire.

On peut soutenir cet argument théorique avec deux exemples historiques – parmi beaucoup d’autres possibles :

- Les Vénitiens ont créé une galère bâtarde, en y installant des voiles, ce qui permettait de combiner les avantages de la propulsion à rame et à voile. L’effort de 150 galériens pouvait faire avancer la galère à 3 nœuds, alors qu’avec les voiles, en cas de vent porteur, elle pouvait dépasser 12 nœuds, en se passant d’eux. Cela illustre très clairement la démultiplication de la puissance humaine qu'apporte la maitrise des énergies naturelles.

- James Watt a inventé à la fin du XVIII° siècle une machine utilisant la vapeur sous pression comme force motrice et un dispositif permettant de domestiquer cette énergie. Le battage des céréales est un des innombrables exemples de l’impact sur la productivité du travail de cette invention. Au fléau, en une journée, un homme pouvait dégager environ 100 kg de graines. Une batteuse actionnée par une locomobile à vapeur permettait d’en obtenir cent tonnes par jour et réalisait ainsi le travail de cents hommes.

Ce dernier exemple permet également de souligner une caractéristique fondamentale du phénomène de croissance matérielle. En effet, lors du passage du fléau à la batteuse, la productivité matérielle du travail explose, mais à l’échelle microscopique d’une ferme. L’effet de cette innovation sur la croissance dépend donc plus de la vitesse de sa diffusion sur un territoire que de la date de son apparition.

Place de l’énergie fossile dans la productivité du travail

Mais il est un autre phénomène qui a contribué massivement au développement de la croissance matérielle.

La plupart des sources d’énergie ont pour origine l’énergie solaire. C’est le cas des principales énergies renouvelables et de l’essentiel des énergies fossiles, les seules autres origines possibles étant l’uranium et la radioactivité terrienne.

Ce qui caractérise toutes les énergies fossiles lorsqu'on les compare aux énergies renouvelables, c’est qu'elles sont une source d’énergie extrêmement concentrée. Le tableau suivant, fondé sur quelques exemples significatifs, suffit à le montrer :

|

Pour produire 1 kilowattheure, il faut … |

|||

|

3600 litres d’eau tombant de 100 m |

280 g à 360 g de bois séché à l’air |

70 g d’essence |

43 microgrammes de matière fissile |

Cette concentration est un avantage technique considérable car il permet de stocker les quantités d’énergie nécessaires à l’activité dans des réservoirs beaucoup plus réduits qu'il ne le faudrait avec des énergies renouvelables. C’est une des deux raisons techniques majeures pour laquelle tous les systèmes automobiles (terrestre, maritime ou aérien) privilégient le pétrole – le deuxième étant l’immense avantage procuré par sa liquidité.

Mais c’est aussi un avantage économique car ces combustibles fossiles sont, d’un point de vue économique, gratuits, leurs valeurs n’étant grevées que de droits de propriété et de coûts de collecte – transformation – acheminement. Nous ne faisons en effet que les cueillir car c’est la terre qui les a produites. C’est de l’énergie solaire stockée et concentrée grâce à une usine naturelle qui ne doit rien à l’ingéniosité humaine.

L’étage Carbonifère, qui concentre le quart des réserves mondiales de charbon, s’est formé en 60 millions d’années. Nous mettrons, au mieux quelques centaines d’années à consommer, sans retour, sa production. Cette gratuité aura donc nécessairement un terme.

Quels indicateurs physiques suivre ?

Ils se déduisent de ce qui a été dit précédemment. Deux activités productives humaines y apparaissent centrales et significatives de l’empreinte humaine sur la nature : la production agricole et la cueillette humaine d’énergie fossile. Dans les deux cas, on peut identifier une « monnaie » physique qui permet une commensurabilité des produits variés que cette production et cette cueillette peuvent générer. Elle est d’ailleurs commune aux deux : la valeur énergétique de ces produits.

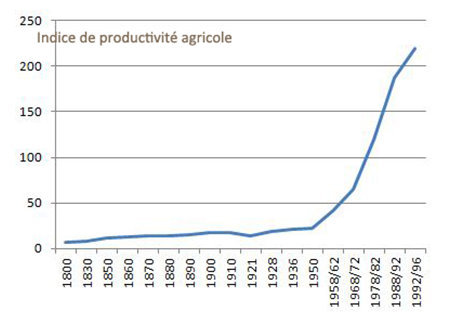

S’agissant des productions agricoles, la voie de leur évaluation par conversion en leur valeur énergétique a été explorée par Paul Bairoch. Ses travaux permettent d’établir le graphique suivant, très explicite sur l’explosion de la productivité agricole à partir de la Libération en France :

Evolution de la productivité technique agricole en France de 1800 à 1996 (Source : Paul Bairoch)

Evolution de la productivité technique agricole en France de 1800 à 1996 (Source : Paul Bairoch)

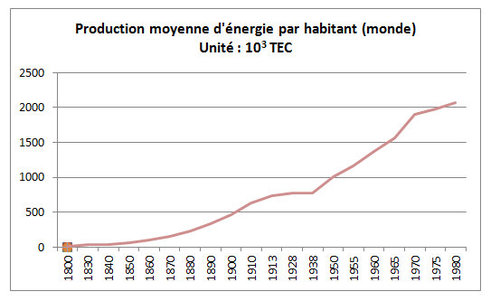

S’agissant de la production énergétique, la conversion des différentes formes d’énergies en une même unité est une pratique ancienne et fréquente qui s’appuie sur leurs pouvoirs calorifiques respectifs. Le graphique ci- après, établi en Tonne Équivalent Charbon permet de visualiser l’évolution de la productivité humaine dans ce secteur d’activité :

Ces deux indicateurs nous apparaissent centraux et significatifs même s’ils ne couvrent pas l’ensemble du phénomène de croissance matérielle. On peut d’abord les améliorer. Par exemple, pour la production agricole, on pourrait ajouter un indicateur quantitatif d’emprise territoriale (la Surface Agricole Utilisée) et un autre, qualitatif, de diversité alimentaire (variété des espèces et races domestiques utilisées). Pour la production énergétique, il faudrait distinguer la part renouvelable et la part fossile.

Ces deux indicateurs nous apparaissent centraux et significatifs même s’ils ne couvrent pas l’ensemble du phénomène de croissance matérielle. On peut d’abord les améliorer. Par exemple, pour la production agricole, on pourrait ajouter un indicateur quantitatif d’emprise territoriale (la Surface Agricole Utilisée) et un autre, qualitatif, de diversité alimentaire (variété des espèces et races domestiques utilisées). Pour la production énergétique, il faudrait distinguer la part renouvelable et la part fossile.

On peut aussi les compléter pour améliorer la visibilité de notre impact productif planétaire, notamment dans deux directions : la pêche et l’extraction minière. Dans le deuxième cas, une « monnaie » physique pertinente semble bien difficile à dégager. Peut-être alors faudrait-il se centrer sur des minéraux stratégiques dans les combinaisons productives ?

CONCLUSION

Nous avons montré que l’approche de la croissance du monde matériel anthropomorphique est possible et utile. Elle permet :

- de se doter d’outils préservés de tout jugement de valeur, et donc de sortir du cercle anthropocentrique dans lequel l’économie conventionnelle nous enferme;

- d’avoir une vue plus juste de l’évolution de l’emprise de la main de l’homme sur la terre et les vivants qui l’occupent;

- de se fixer des objectifs collectifs respectueux de la nature et des hommes.

L’économie ne disparaît pas pour autant. Réorientée, elle devrait occuper une place importante dans le débat public, mais subordonnée à la politique. Elle pourrait alors, dans une perspective écologique, se concentrer sur deux problèmes majeurs que nous ne savons pas résoudre :

- Comment organiser une production-répartition des ressources économiques, plus égalitaire entre les hommes ?

- Comment arbitrer les allocations de ressources pour l’investissement nécessaire à une politique de préservation de la maison commune aux vivants : la terre ?

***

Cette présentation a suscité les remarques suivantes des participants de l’atelier :

- La finance domine l’économie réelle et est une des causes majeures des perturbations économiques. Aussi est-il nécessaire de distinguer, dans la réflexion et la critique, l’économie de production de l’économie financière ;

- Le PIB augmente aussi pour des causes qui n’accroissent pas le bien commun, par exemple les accidents. Ce point de vue a été corrigé par un autre participant qui a tenu à préciser que dans un tel cas, le PIB n’augmente que si l’on fait quelque chose qui génère de la croissance, pas si on ne fait rien ;

- Il ne faut pas faire dire trop de choses au PIB qui n’est qu'un instrument comptable inventé dans l’entre-deux guerres pour mieux faire face aux crises économiques. Cela éviterait de lui adresser de mauvaises critiques ;

- La productivité apparente du travail chez les économistes est toujours établie avec une quantité physique (nombre d’heures ou de travailleurs) au dénominateur; en revanche, pour calculer une productivité globale, cette quantité physique est convertie en valeur monétaire ;

- Dans le calcul de la productivité agricole aujourd'hui, il n’est pas juste de ne compter que les travailleurs agricoles, car la productivité de l’agriculture provient en grande partie de l'agro fourniture (engrais, phytosanitaires, machinisme…)

***

Ceux qui souhaiteraient lire ma communication dans son intégralité et notamment disposer de toutes ses références bibliographiques peuvent la télécharger en cliquant ici ou la consulter sur le site d'archive HAL du CNRS destiné au dépôt et à la diffusion d'articles scientifiques.