Il traverse de ses arches élégantes la vallée du Gardon. Niché dans les plis d’une nature sauvage dont il s’est fait complice, on peut tourner autour de lui sans cesser d’admirer sa tranquille majesté. Il se dresse là comme une œuvre qui nous dépasse, bien qu’humaine, rien qu’humaine : un géant construit par des nains. Comment, dans des temps si anciens, un tel exploit a-t-il été possible ? Qu’est-ce que cela dit du génie humain, de sa puissance et de ses mirages ?

Le Pont du Gard. Photo de l’auteur

Une cité d’eau

C’est le témoin préservé le plus noble d’un projet beaucoup plus vaste. Au premier siècle de notre ère, Nîmes était une ville de 20 000 habitants, capitale d’une province impériale. A cette époque, une cité digne de ce nom se devait, à l’image de Rome, de disposer d’une eau abondante et pure. La cité n’en manquait pas pourtant, grâce à une nappe phréatique peu profonde qu’il était facile d’atteindre grâce à des puits. Mais il en fallait plus encore pour approvisionner les thermes, les fontaines, les villas de ses notables et adopter ainsi le mode de vie de la capitale impériale. « Monument typiquement urbain par sa finalité, rural par son tracé, l’aqueduc apparait comme l’un des symbole de la romanité »[1].

A sa période optimale de fonctionnement, son débit devait être de 35 000 m3 par jour, ce qui représente une consommation quotidienne par habitant trois à quatre fois plus élevée que celle d’un citadin d’aujourd’hui. La recherche d’une telle profusion est le signe d’une civilisation urbaine qui accordait à l’eau courante une valeur éminente, source de confort, de salubrité, de plaisir et d’esthétique. Mais pour obtenir un tel résultat, il a fallu construire un canal d’adduction d’eau partant de la source de l’Eure à Uzès et cheminant sur 50 kilomètres à travers la garrigue et ses reliefs !

Aquarelle de Jean-Marie Gassend, 1992

Un projet aussi ambitieux n’était possible que si deux conditions, politique et technique, étaient réunies simultanément. Il fallait en effet qu’une autorité dirigeante lui accorde une importance majeure et ait la capacité de mobiliser, sur la longue durée, les ressources financières et humaines nécessaires, mais aussi que préexiste un ensemble de connaissances techniques et de forces de travail compétentes pour le mener à bien. Les historiens font aujourd’hui l’hypothèse qu’il s’agit d’une initiative locale, combinant un financement public et privé et bénéficiant peut-être d’une remise d’impôt de l’Empereur.

Une équipe pluridisciplinaire du CNRS a été réunie entre 1984 et 1990 sur un programme de recherche qui visait à explorer l’histoire de la construction de l’aqueduc. Mais si « l’archéologie permet d’identifier les techniques et les corps de métier mobilisés et même d’appréhender l’organisation pratique du chantier, elle n’est d’aucun secours pour reconnaitre l’organisation sociale du travail »[2]. Dans ce domaine, l’épigraphie nîmoise, pourtant riche, ne fournit aucun indice. Nous ne savons donc pas qui travaillait sur ces chantiers, comment ils étaient encadrés, quelle pression était exercée sur eux. S’agissait-il d’esclaves, de soldats, de manœuvres salariés ? Comment étaient recrutée la main d’œuvre qualifiée et sur quelles bases ? Nous savons seulement que les Romains distinguaient quatre acteurs majeurs de la construction : l’auctor qui était le commanditaire et financeur de l’aqueduc, le redemptor qui recrutait les techniciens, le librator qui prenait en charge les recherches topographiques et l’architectus, la conception des ouvrages. Mais quid de ces nombreux métiers qu’il fallait rassembler et coordonner : carriers, tailleurs de pierre, bûcherons, charpentiers, forgerons, chaudronniers, transporteurs… ?

En revanche, nos connaissances des techniques utilisées et de l’organisation du chantier sont aujourd’hui suffisamment importantes et précises pour comprendre comment une telle œuvre a pu être réalisée. Plusieurs sources y ont contribué. D’abord, un traité très complet d’architecture rédigé par Vitruve, un Romain qui vivait au premier siècle avant J.C., nous est parvenu. Il a été possible de le compléter par des illustrations décrivant des opérations, outils et engins de construction, retrouvées à Pompéi et dans un certain nombre de sites significatifs du monde Romain[3]. Sur cette base et des hypothèses de rendement, Nikolaev[4], un architecte Russe contemporain, a formulé l’hypothèse que le Pont du Gard a pu être édifié en deux ou trois ans avec mille hommes, voire même seulement sept ou huit cents si les engins de levage les plus élaborés de l’époque ont été utilisés. L’observation des parois rocheuses des deux galeries souterraines de Sernhac, en aval du Pont, et des puits qui les surplombaient, ont permis à Jean-Claude Bessac[5], tailleur de pierre et ingénieur du CNRS, d’estimer qu’elles avaient pu être creusées en deux mois grâce à plusieurs équipes réparties sur leurs longueurs. Sur les terrassements, en revanche aucune hypothèse n’a été formulée. Les historiens semblent s’accorder sur l’idée que l’ensemble de l’aqueduc a pu être achevé en une quinzaine d’années.

Examinons maintenant quelques points techniques particulièrement sensibles de cet immense chantier.

En amont de la construction : les relevés topographiques

Le premier d’entre eux, dans l’ordre chronologique des travaux, et le plus important car une erreur aurait été fatale, c’est le relevé topographique. La Fontaine d’Eure qui est le point de captation de l’eau est à une altitude de 71 mètres et le château de réception de l’eau à Nîmes à 59 mètres. Le dénivelé moyen est donc de 25 centimètre par kilomètre ! Il fallait donc savoir que la source était plus haute que Nîmes et dessiner un parcours qui permette une pente continue en minimisant le nombre et l’importance des ouvrages à édifier pour assurer un dénivelé le plus régulier possible. Dans le Musée du Pont du Gard, on peut voir trois tracés qui auraient été envisageables et se rendre compte que celui choisi était le meilleur possible bien que le plus long. Or, pour connaitre des altitudes et mesurer des pentes, les Romains ne disposaient que d’un instrument simple, mais efficace, le chorobate. Il est décrit par Vitruve suffisamment précisément pour que des modèles en aient pu être, de nos jours, reconstitués et utilisés, afin de voir ce qu’il était possible de faire, en pratique, avec lui.

Le chorobate et sa mire. Musée du Pont du Gard

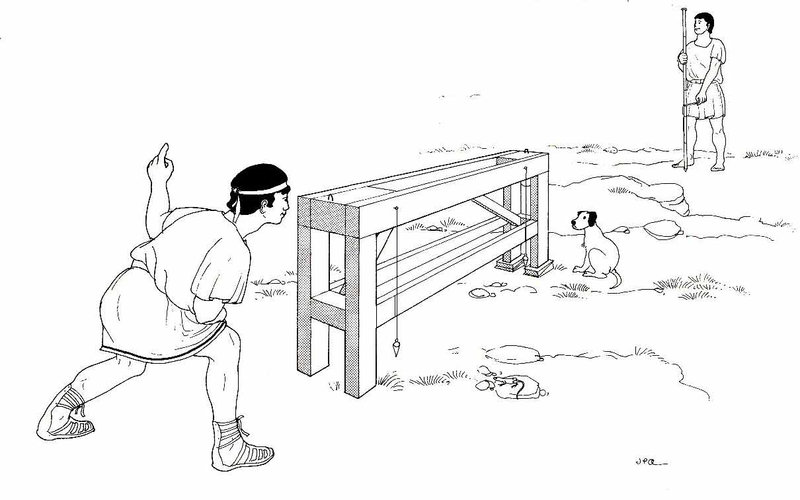

Les dénivelés sont obtenus par une série de visées horizontales sur des mires tenues verticalement par un opérateur, comme le montre le dessin ci-dessous :

Visée de nivellement au chorobate. Dessin de Jean-Pierre Adam

Cet instrument accuse un écart type de + ou – 3 cm pour une portée de 50 mètres[6]. Répété 20 fois pour atteindre un kilomètre de portée, on voit quelles compensations et attention il a fallu pour maintenir un tracé correct permettant de tenir le dénivelé de 25 cm, qui n’est en outre qu’une moyenne : dans les bois de Rémoulins, il n’est que de 7 cm par kilomètre[7] !

L’approvisionnement du chantier

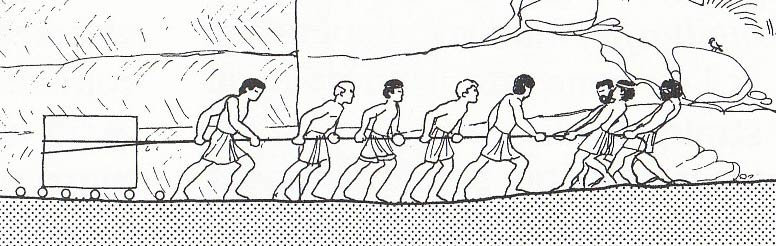

L’approvisionnement est un autre défi majeur du projet. Cette question était nécessairement présente dés les premiers repérages. Le tracé ne s’éloigne jamais beaucoup de la route antique qui allait d’Uzès à Nîmes. C’est par elle que devaient se faire les accès aux chantiers. Comme les deux premiers niveaux du Pont sont en grand appareil, on doit en déduire que les conditions du transport de blocs de grande dimension étaient maîtrisées. Les pierres furent extraites sur les berges de la rivière, à quelques centaines de mètres en aval du lieu d’édification[8]. Elles ont pu être transportées par voie d’eau. Les transports dans la carrière et sur le chantier étaient assurés en plaçant le bloc sur des rouleaux de bois :

Transport de pierre dans une carrière. Dessin de Jean-Pierre Adam

Aucun four à chaux n’ayant été retrouvé dans les environs de l’aqueduc, la chaux grasse nécessaire à la fabrication du mortier a été apportée de plus loin.

Le chantier du Pont du Gard

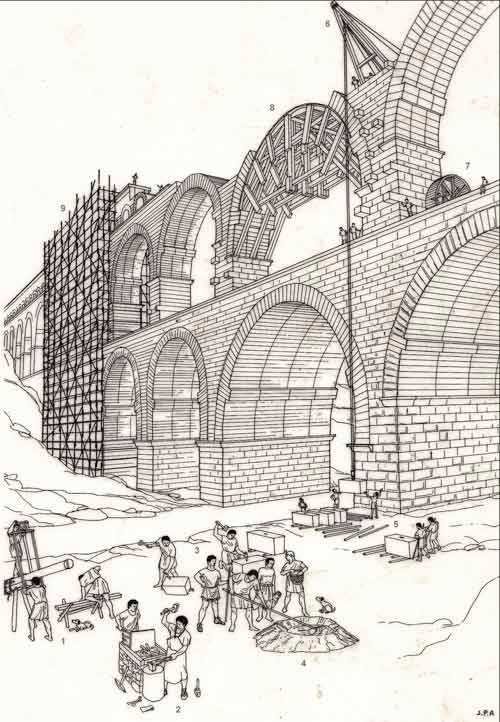

Mais, c’est le Pont du Gard qui a constitué le défi technique le plus important. Il se distingue, parmi les ouvrages romains de même type, par sa hauteur (49 mètres) et la largeur de ses arches (19 à 25 mètres). Le croquis ci-dessous, dessiné par l’architecte archéologue Jean-Pierre Adam, propose une reconstitution des principales activités qu’il a fallu coordonner pour ériger l’édifice.

Reconstitution du chantier du Pont du Gard. Dessin Jean-Pierre Adam

On y voit des scieurs de long en train de découper une grume (1), pour construire un cintre (8) qui servira à la réalisation des arches. Devant eux, un forgeron et son assistant (2) prépare des outils que l’on voit jonchés par terre et qui serviront aux différents artisans sur le site. Des tailleurs de pierre parachèvent la taille des blocs (3), celui de droite creusant un trou de louve qui permettra de saisir la pierre pour la lever, grâce à une chèvre (6) actionnée par une roue (7). Un groupe d’ouvriers est rassemblé pour préparer le mortier (4), l’un d’entre eux homogénéisant le mélange à l’aide d’un rabot. On voit également des manœuvres qui assurent le déplacement des pierres de grand appareil vers l’endroit où elles pourront être levées (5), ainsi que les échafaudages (9) permettant aux ouvriers de monter, circuler et travailler sur l’ouvrage.

C’est une représentation technique qui fournit une belle description du travail des différents corps de métier présents sur le chantier – elle ressemble, sur ce plan, à celles qui illustraient l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert (voir Le travail contre nature, p. 155 et p 185). Il y manque évidemment l’affairement, les tensions, le bruit, la chaleur, les mots et les échanges du travail, la fatigue, les évènements qui n’ont pas dû manquer pendant les travaux : des problèmes imprévus, des échecs, des morts peut-être lors d’une chute, un échafaudage qui s’affaisse, des ouvriers qui se révoltent, etc. Bref, ce qui fait la vie au travail et dont nous ne saurons jamais rien en contemplant l’édifice.

Des failles dans la maîtrise technique

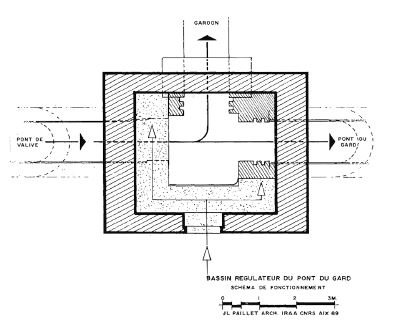

Des problèmes techniques, en revanche, les archéologues en ont une idée, car ils ont émergé dés la mise en eau du canal et ont laissé des traces parfaitement visibles aujourd’hui. Des fuites importantes sont en effet apparues aussitôt, à cause d’une conception défectueuse du cuvelage. Elles ont nécessité deux types de corrections : un rehaussement des parois du canal et le bouchage partiel ou total des arches. La période de réglage aurait ainsi durée 25 ans. Un des ouvrages de l’aqueduc, découvert en 1988, apporte en outre un éclairage sur l’ingéniosité des Romains pour prendre en compte leurs lacunes techniques et y apporter des réponses préventives. En effet, immédiatement en amont du Pont du Gard et contemporain de lui, on a retrouvé un bassin régulateur qui permettait de dériver dans la rivière le trop-plein d’eau par un canal de décharge. On pourrait se demander pourquoi consacrer tant d’effort à canaliser l’eau si c’est pour finalement la rejeter dans le Gardon. Si la canalisation avait eu une pente régulière, l’eau se serait écoulée de manière constante et un tel bassin aurait été inutile. Mais les contraintes topographiques ayant conduit à de grandes variations des pentes, il était impossible de prévoir la hauteur de la section mouillée. Aussi, lors de la mise en eau de l’aqueduc, des fuites sont apparues, mais aussi des débordements qui auraient pu mettre en péril le Pont du Gard. C’est pour éviter ce risque que les architectes ont prévu ce bassin, faisant ainsi preuve d’une sage prudence. Il a d’ailleurs beaucoup servi ainsi que le montre l’état du canal de décharge. Il permettait également, en ouvrant la vanne latérale de créer un effet de chasse et vidanger ainsi la conduite d’eau[9].

Schéma de circulation du bassin régulateur : circulation de l’eau (flèches noires) et du préposé aux manœuvres de la vanne (flèches blanches) – JL. Payet, IRAA, CNRS

Un service public de l’eau

Une fois l’aqueduc mis en route, il a donc fallu qu’un service prenne en charge ses réparations, sa maintenance, sa surveillance et plus largement son fonctionnement. Sur cet établissement nîmois, nous ne savons rien, mais on peut l’imaginer à partir du traité De aquaeductus urbis Romae de Frontin, qui était administrateur des eaux de Rome au premier siècle après J.C. Un véritable service public de l’eau s’était mis en place dans la capitale de l’Empire, pour gérer le million de m3 apportés tous les jours par ses 11 aqueducs. Il était dirigé par un curateur et un procurateur des eaux et employait un personnel nombreux constitué de surveillants dans les châteaux d’eau, de fontainiers, d’architectes, d’inspecteurs des canalisations, d’ouvriers… Il assumait 3 missions : l’entretien et la réparation des aqueducs, la gestion des concessions privées et la répression des fraudes en application d’une législation de l’eau mise en place sous Auguste. Cela n’était évidemment possible que dans le cadre d’un Etat organisé donnant autorité à son personnel pour agir et disposant d’abondantes ressources permettant de le payer.

Mais au-delà de leur intérêt historique, qu’éclairent, par contraste avec notre temps, ces recherches conduites sur l’architecture romaine et la construction de l’aqueduc ? Que disent-elles de notre humanité commune et de nos civilisations si différentes ?

L’aqueduc, un « luxe inutile » ?

Pour engager de tels travaux « pharaoniques », inaccessibles au commun des mortels, il fallait que ceux qui l’ont décidé accordent la valeur la plus haute à son résultat. Au cœur de toute valeur conférée à une chose, il y a un désir d’appropriation ou de jouissance (voir dans ce même bloc-notes, l’article « la convoitise, levier du productivisme ? » et dans Le travail contre nature, « la valeur, ombre humaine portée sur les choses »). Mais si nous sommes, nous aussi, mobilisés par des désirs convertis en valeurs sociales, ce ne sont plus les mêmes. Les chercheurs du CNRS en témoignent lorsqu’ils écrivent, en préface d’un de leurs ouvrages, que « les millions de mètres cubes qui coulent aux fontaines et alimentent les thermes (des villes romaines) sont pour une large part un luxe inutile » et constatent que « l’aqueduc n’a en fait pas d’utilité économique et, en cela, il se différencie de nos grands travaux actuels qui, eux, sont des facteurs d’incitation à la production »[10]. L’aqueduc de Nîmes en effet a été construit pour ce qu’il allait apporter, une eau vivante, un bien-être urbain conforme à un art de vivre en commun, et uniquement pour cela.

La conception de la durée des œuvres aussi diffère radicalement du nôtre. Nulle obsolescence programmée dans le travail des Romains, au contraire. Leurs ouvrages devaient s’inscrire dans le temps long. Ce qui a fait disparaitre l’essentiel de l’aqueduc, à l’exception miraculeuse du Pont du Gard, ce ne sont ni les mouvements de terrain, ni les crues du Gardon, ni le vent[11], mais l’arrêt de son exploitation et le réemploi de ses pierres. La ville de Nîmes se serait rétrécie au III° siècle après J.C. ; l’eau de l’aqueduc n’était plus potable et n’approvisionnait plus que l’agriculture ou l’industrie (blanchisserie, minoterie…). Des travaux de consolidation ont été néanmoins réalisés jusqu’au début du V° siècle. L’aqueduc aurait probablement cessé de fonctionner au VI°, alors qu’il était disputé et partagé entre les Francs et les Wisigoths. Il aurait ainsi tout de même servi 300 à 500 ans ! Le nucléaire est le seul domaine de production où nous dépassons cette longue durée romaine, mais involontairement, parce que nous nous heurtons à un phénomène naturel – la radio activité – qui s’impose à nous et nous dépasse. Si notre civilisation technico-productiviste devait s’achever dans la barbarie et une régression des savoirs comme l’a connu l’Europe avec la chute de l’Empire Romain, on peut frémir sur les effets de cet héritage incontrôlé pour les peuples humains et non humains qui vivront à côté…

Des conditions de travail sur le chantier de l’aqueduc, nous ne pouvons savoir si elles étaient meilleures ou plus difficiles que celles qui prévalent dans les travaux publics mécanisés d’aujourd’hui. On peut seulement formuler quelques remarques. Le niveau technique était suffisant pour mener à bien les travaux, mais avec la contribution des seuls muscles des hommes. Le travail était donc essentiellement physique, avec deux risques principaux : l’accident et l’usure professionnelle. Mais l’un comme l’autre dépendent de facteurs tels que les effectifs, la qualité des coopérations, le rythme du travail, le poids des charges individuelles, etc. mais aussi de la valeur accordée à l’effort, la santé ou la vie. Faute de disposer de témoignages qui donneraient des précisions sur ces conditions ou de pouvoir identifier les effets du travail sur les squelettes des ouvriers, nous ne disposons d’aucun élément tangible pour nous prononcer sur la pénibilité des travaux, ni non plus sur l’ambiance et la vie au travail.

Il est un domaine toutefois pour lequel la comparaison avec les temps modernes ne souffre pas de cet embarras. Si l’aqueduc a permis d’apporter les eaux d’une source située vingt km plus au nord, les travaux et l’exploitation n’ont généré aucune pollution, ni consommé d’énergie fossile, ni privé d’eau les espaces ruraux. L’empreinte romaine sur la nature fut réelle, mais plus esthétique que diabolique. Les ouvrages qu’ils nous ont laissés ont continué de vivre en changeant d’usage : carrière de pierre, modèle d’architecture pour l’art roman et les compagnons du tour de France, pont routier à la Renaissance, site touristique aujourd’hui. Un bel héritage pour de nombreuses générations auxquelles les Romains ne pensaient pas. Notre civilisation fera-t-elle aussi bien et utile ?

****

Pour avoir une idée du luxe des bains romains au premier siècle après Jésus-Christ qui a été une des causes de la construction d’aqueducs dans tout l’Empire romain, lisez donc cet extrait d’une lettre à Lucilius, dans laquelle Sénèque les décrit et s’en moque…

Lire l’extrait d’une lettre à Lucilius****

[1] G. Fabre, JL Fiche, P. Leveau, JL Paillet. Le Pont du Gard. L’eau dans la ville antique. CNRS Editions, Paris, 1993, p. 10.

[2] Ibidem, p 87

[3] Voir notamment Jean-Pierre Adam. La construction romaine, Editions A. et J. Picard, Paris, 4° édition, 2005

[4] Le Pont du Gard. L’eau dans la ville antique, p 86

[5] Jean-Claude Bessac, « Le chantier du creusement des galeries du vallon des Escaunes à Sernhac », in L’aqueduc de Nîmes et le Pont du Gard : archéologie, géosystème et histoire, sous la direction de Guilhem Fabre, Jean-Luc Fiches et Jean-Louis Paillet, Conseil général du Gard, 1991

[6] Source : exposition du Musée du Pont du Gard

[7] Fiches JL, Paillet JL. Le Pont du Gard : nouvelles approches du monument et de l’aqueduc. In : Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et belles- Lettres, 133° année, n° 2, 1989, pp 408-426

[8] Lassalle V. Le Pont du Gard et l’aqueduc de Nîmes. Dossiers de l’archéologie, n° 38 oct-nov 1979, p 57 et suivantes

[9] Fiches JL, Paillet JL. Article déjà cité, pp 416-423

[10] G. Fabre, JL. Fiche, P. Leveau, JL. Paillet. Le Pont du Gard. L’eau dans la ville antique, p 10

[11] On a calculé qu’un vent de 215 km heure abattrait le Pont (Ibidem, p82)

Merci de nous faire voyager à distance dans ce haut lieu de notre histoire.

J’y ai fait de belles promenades le long du Gardon avec mon ami Jacques qui en connaissait tous les recoins sauvages avant que le tourisme l’ait domestique.

Merci encore de ce partage de savoir et de curiosite

Nicole

Il y a toutes les infos a savoir sur le pont du Gard. J ai colorier les dessins pour donner encore plus envie de lire et de les regarder!!!!!!!§MERCI§