Faire la guerre, est-ce travailler ? A cette question, il m’est apparu que la tapisserie de Bayeux que j’ai pu admirer récemment apportait une réponse bien mieux documentée que les récits guerriers que l’on peut voir aujourd’hui au cinéma ou dans les séries télévisées. La raison tient probablement au fait qu’au moyen-âge, les populations – et donc les mécènes et les artisans – étaient beaucoup plus attentives aux conditions concrètes, matérielles, de la réussite humaine. Aussi est-ce elle qui va me servir de conducteur de la réflexion.

La tapisserie de Bayeux [1] est une bande dessinée qui raconte l’histoire de la conquête de l’Angleterre en 1066 par Guillaume, Duc de Normandie. Elle aurait été commandée par Odon, évêque de Bayeux, pour être accrochée sur les piliers de sa cathédrale en cours de reconstruction et célébrer la victoire de son demi-frère. Elle aurait été réalisée quelques années après l’évènement, autour de 1070-1075, vraisemblablement dans un atelier anglais.

Cette histoire est composée de scènes qui se succèdent chronologiquement [2], chacune étant surmontée d’un commentaire en latin. Elles s’articulent autour de trois moments d’inégales longueurs. Dans le premier, Harold se rend en Normandie pour confirmer à Guillaume que le roi d’Angleterre, Édouard le confesseur, le désigne comme son successeur ; dans le deuxième, à la suite du décès du roi, Harold, avec le soutien des seigneurs anglo-saxons, monte sur le trône d’Angleterre. Dans le troisième, Guillaume refuse cet état de fait et décide d’aller combattre Harold en Angleterre pour le chasser du trône. Une quatrième séquence, disparue, devait probablement montrer le couronnement de Guillaume.

Décider de faire la guerre

Faire la guerre, c’est d’abord la décider. C’est évidemment une prérogative des puissants. Mais comme elle n’implique pas qu’eux, elle suppose de la justifier afin d’attirer autour d’elle les soutiens les plus larges. C’est à cela que les deux premières parties de la broderie sont consacrées.

Dans la première, on voit Harold se rendre en Normandie à la demande d’Édouard le confesseur. Arrivé au Ponthieu [3], il y est fait prisonnier par Guy, le Comte du lieu, puis libéré par Guillaume. Le dessin clé de cette partie est surmonté de ce commentaire [4] : « Ubi Harold sacramentum fecit Willelmo duci » « Où Harold prête serment au Duc Guillaume ».

Le texte ne dit rien du contenu de ce serment, mais l’image lui donne la plus grande solennité. En effet, Harold, debout entre deux reliquaires, pose une main sur l’un et touche le second avec l’index et le majeur de son autre main ; il apparait comme écartelé et doublement engagé. Guillaume, assis en majesté au-dessus de lui, désigne du doigt l’action en train de se dérouler. Derrière le Duc, deux personnages témoins de l’évènement, commentent la scène qu’ils montrent également.

La tapisserie est une œuvre de propagande qui adopte le point de vue de celui en l’honneur de qui elle a été faite. Aussi, si elle ne dit rien du serment, elle illustre nécessairement la thèse du parjure invoqué par Guillaume. Alors qu’Harold est venu sur ses terres pour lui annoncer que le roi d’Angleterre le désigne comme son successeur et qu’on le voit même, ici, lui jurer solennellement fidélité, le couronnement ultérieur d’Harold ne pourra apparaitre que comme une félonie qui justifie moralement le refus de Guillaume de l’accepter.

C’est d’ailleurs ce que souligne aussi la scène ci-dessous, sobrement intitulée « Harold ».

Elle vient clore la séquence du retour d’Harold en Angleterre : Édouard le Confesseur est mort et enterré (scènes 26 à 28) ; des nobles anglo-saxons sont venus remettre à Harold la couronne de roi (scène 29) et on le voit sur son trône entouré de deux chevaliers et de l’archevêque de Cantorbéry (scènes 30-31).

L’image ci-dessus, elle, ne décrit plus des faits, mais livre une sorte de jugement sur ce qui vient de se passer. En effet, Harold siège certes sur un trône mais dans une posture qui ne dit rien de sa majesté. Il apparaît tordu, peut-être même pas assis, les bras en zigzag, la tête penchée, les yeux hagards. Il tient une lance annonciatrice d’une guerre à venir et non plus les signes de pouvoir que sont le sceptre et l’orbe. Le palais lui-même apparait de guingois. Il écoute le serviteur venu à sa droite lui apporter un message qu’on n’entend évidemment pas mais qui est vraisemblablement la cause de son désarroi. Est-il en train de l’avertir de l’apparition de la Comète de Halley, que l’on voit dans la frise supérieure, et de l’interpréter comme un mauvais présage ? La frise inférieure n’apporte pas plus de sérénité à la scène. Au contraire, ces coquilles vides, simples traits sans voile, n’ont rien des navires richement dessinés qui avaient conduit Harold en Normandie. Elles sont plus inquiétantes que rassurantes. Que font-elles là ? Qu’annoncent-elles ? Un désarmement ? Une future défaite ?

Le contraste avec la scène de gouvernance dans laquelle est présentée ensuite Guillaume est saisissant :

Dans l’enceinte d’un Palais, le Duc de Normandie, assis sur un trône, est en train d’écouter un proche conseiller assis à ses côtés, légèrement en retrait. Il pointe de sa main gauche un autre personnage, un messager, qui vient probablement de l’informer de ce qui vient de se passer en Angleterre. Ce qui serait ici représenté, ce serait donc le moment de la décision politique, mais le texte qui surmonte la scène ne met pas l’accent sur elle mais sur ce qu’elle va immédiatement impliquer, la construction d’une flotte permettant aux troupes françaises de traverser la Manche. C’est ce qui rend cette image particulièrement intéressante. En effet, un ouvrier placé derrière le conseiller tient une doloire, cette hache à fer long et un seul tranchant qui sert aux charpentiers à aplanir, dresser et unir les pièces de bois. Il symbolise ici tous les artisans qu’il va falloir mettre au travail pour construire les navires dont Guillaume a besoin pour mener à bien son projet. L’artisan est présent auprès du conseiller et du Duc, comme s’il fallait montrer qu’il est une partie intégrante, nécessaire, de la décision. Se donner en effet un objectif politique, militaire, ne suffit pas, il faut aussi se donner les moyens de l’atteindre. C’est le rôle du Génie dans les armées d’assurer les conditions matérielles et logistiques d’une guerre qui permettent de l’emporter.

Finalement, les deux premières parties de la Tapisserie peuvent donc aussi être vues comme l’exposition de deux des dimensions du « travail » politique : d’un côté, ce qu’on pourrait appeler le combat idéologique nourri des représentations et des arguments qui préparent l’action et la justifient, et d’un autre, le moment de la décision qui suppose de s’entourer de conseils avisés afin d’en évaluer les conséquences et prévoir toutes les décisions filles qui assurent les conditions de sa réussite.

La préparer

La scène 35 qui indique que Guillaume ordonne la construction des bateaux se poursuit par l’illustration de l’exécution de cet ordre. Trois des étapes de la fabrication sont décrites l’une derrière l’autre :

Dans une forêt, trois bucherons abattent des arbres à la hache. Un charpentier ensuite débite une planche dont il a arrimé une extrémité à un arbre et qu’il retient entre ses jambes. Derrière lui, deux séries de planches sont stockées sur le sol, prêtes à être utilisées. Un peu plus loin, des ouvriers assurent la finition de deux navires, chacun d’eux portant un outil différent pour les distinguer dans leurs œuvres.

La description des préparatifs de l’invasion de l’Angleterre ne s’arrête pas là. Elle se poursuit dans les scènes suivantes.

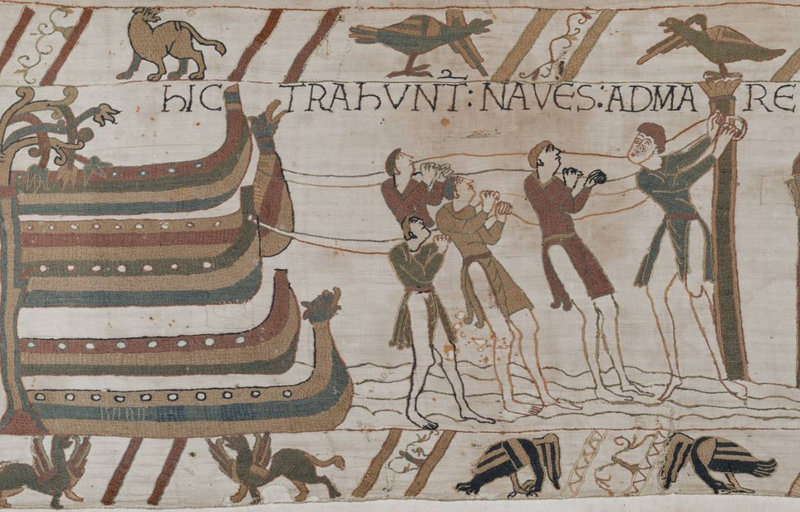

Les navires produits par le chantier naval sont ensuite tirés par des cordes jusqu’à la mer et sont amarrés à un poteau planté dans l’eau. Les matelots pénètrent jambes nues dans l’eau, le corps curieusement inclinés vers l’arrière, une posture inverse à celle qu’on adopte lorsqu’on tire une charge.

Une fois les bateaux mis à l’eau, encore faut-il les charger de ce dont l’armée aura besoin et ne trouvera pas sur place, pendant la campagne militaire : des armes et des boissons. Les cottes de mailles devaient être bien précieuses pour que chacune, enfilée sur des bâtons, consomme deux portefaix : de peur de les endommager ou pour les exhiber aux yeux de ceux qui contemplaient la broderie comme dans une parade ? Ces hommes portent en même temps des armes offensives : des épées, des casques, des haches, mais aussi un casque. Deux autres tiennent à l’épaule l’un un tonneau, l’autre une outre. Un homme courbé par l’effort, peut-être aidé par le compagnon qui lui tient l’épaule, tire un char qui porte un tonneau aux lames de bois colorés. Le commentaire placé juste au dessus indique que c’est du vin, un chargement qui devait être aussi bien précieux pour être ainsi mis en valeur. Des casques et des lances sont également posés sur le char.

Aucune nourriture, pourtant aussi nécessaire à la vie des armées, n’est en revanche chargée. Cela laisse entendre qu’elle sera trouvée sur les terres d’Angleterre, ce qu’une scène ultérieure confirmera (scène 40).

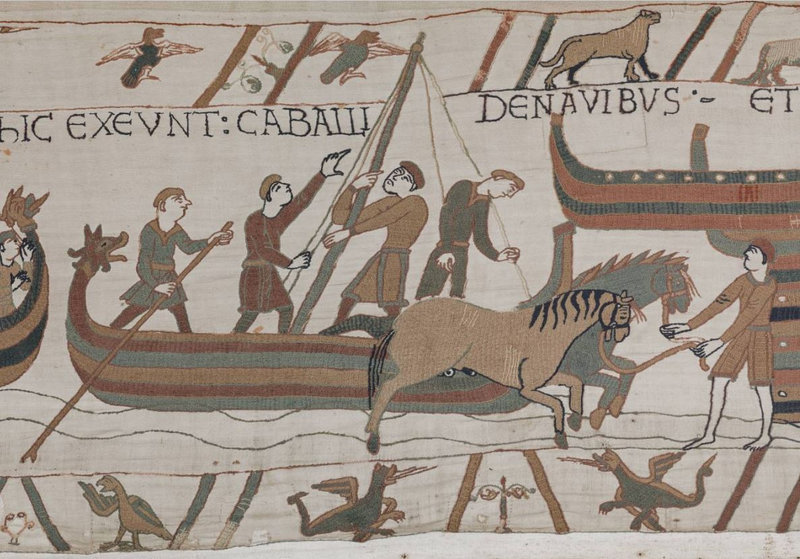

La broderie montre ensuite de belles séquences de la traversée de la Manche par l’armée. Les navires sont remplis de soldats et de chevaux. Les ouvriers maintenant qui sont à la manœuvre, ce sont les matelots : un timonier surveille en même temps la voilure, un marin tient le mat, une vigie surveille le large, un marin harangue ses compagnons…

D’origine viking, les embarcations utilisées par Guillaume pour la traversée des troupes peuvent arriver sur une plage sans avoir besoin d’infrastructure portuaire.

Après une nuit passée en mer, les matelots assurent le débarquement sur les côtes anglaises. On voit un palefrenier tirer par leurs brides deux chevaux pour qu’ils sortent du navire. Le sens pratique et le souci du détail vériste des concepteurs de la broderie se manifestent ici : le cheval a encore sa patte arrière gauche dans le bateau et l’homme qui le conduit marche pieds nus dans l’eau. Pendant qu’à l’arrière le timonier assure la stabilité du navire à l’aide d’une longue perche, les marins restés à bord abaissent les voiles et le mat, une opération délicate qui nécessite toute leur attention. Vidés de leur contenu, les bateaux seront ensuite tirés sur la plage. On en voit quelques uns qui y sont déjà entreposés.

Dans la frise inférieure deux dragons crachent du feu : annoncent-ils la bataille à venir maintenant que la rencontre des armées sur une même terre est devenue possible ?

Si en Normandie les bateaux n’étaient pas chargés de nourriture, il fallait bien se la procurer sur place. Le pillage organisé sur la terre anglaise est clairement affiché, le verbe « rapere » utilisé dans le commentaire latin signifiant « saisir, voler ». Ce vol ne devait pas contrevenir à la morale de l’époque – du moins celle des vainqueurs – pour ne pas avoir discrètement omis d’en rendre compte. Des traces écrites des exactions commises par l’armée de Guillaume nous sont parvenues. Ces agissements auraient été délibérément dévastateurs pour obliger Harold à venir dans le sud protéger ses sujets [5].

Cette série de scènes ne montre toutefois aucune violence, ni de combat avec les paysans détroussés. On ne voit que leurs maisons.

Des soldats se saisissent d’animaux. Curieusement, l’un des pillards brandit une hache tournée vers lui. Peut-être a-t-il abattu le bœuf étendu derrière lui ? Un autre retient de la main un mouton pendant qu’un autre porte un porc à l’épaule. Un homme vêtu de noir tient autour de sa tête un objet circulaire dont on ne sait pas aujourd’hui quelle pouvait être la fonction. Ces chapardages, on les voit un peu plus loin cuisinés (scène 42).

Après les bucherons, les charpentiers de la marine, les portefaix, les matelots et les voleurs de victuailles, c’est maintenant au tour des cuisiniers d’entrer en scène. L’espace est divisé en deux avec d’un côté la préparation du repas et de l’autre sa consommation par les soldats ; des serviteurs placés devant une porte monumentale assurent la transition de l’un à l’autre en apportant aux convives les brochettes qui viennent d’être grillées. Du côté de la cuisine en plein air, un chaudron léché par des flammes est suspendu sur un portique fourchu tenu fermement par deux hommes vêtus de noir ; à côté (au-dessus) sont stockées des brochettes. Celles-ci sont grillées sur un four, en même temps que des pains ; un homme barbu à la moustache et au collier bien dessiné les retire à l’aide d’une pince quand ils sont cuits puis les posent sur un plateau.

Manifestement, on ne part pas à la guerre le ventre creux ! C’est le moins que puisse faire un seigneur s’il veut que ses soldats combattent avec vigueur. Il lui appartient de bien les traiter, avant et après la bataille.

Mais la broderie n’oublie pas qu’une bataille se gagne aussi par une préparation du terrain qui protège son camp. C’est ce que montre ici cette vignette. Dans celle qui précède (scène 44) un conciliabule a rassemblé les chefs Normands, Guillaume et ses deux demi-frères Odon et Robert, pour décider de l’organisation de la campagne. Robert, le beau-frère de Guillaume, dont on voit l’épée, à l’extrême gauche de l’image, pointée vers un intendant qui porte un étendard, est celui qui ordonna les travaux de fortifications. C’est la même logique que dans la scène 35 qui est à l’œuvre ici : ce qui est montré après une réunion décisionnelle, ce sont ses implications directes et concrètes. L’intendant relaie l’ordre ducal et organise le chantier en s’adressant aux terrassiers, le premier l’écoutant ostensiblement. Deux d’entre eux semblent se disputer violemment ou jouer à la guerre avec leurs pelles. Un intermède ludique, fréquent semble-t-il dans l’art roman [6]. Un peu plus loin, un autre intendant surveille les travaux de terrassement. Cinq ouvriers sont en train de construire une motte, signalée par des bandes colorées évoquant probablement les couches de terre successives sur lesquelles seront assises les fortifications. La motte achevée est surmontée d’un « ceastra », un camp qui permettra d’accueillir le commandement et le ravitaillement, mais aussi servira à l’armée de retranchement en cas de difficulté.

Mais la préparation du terrain n’est pas que construction, elle est aussi destruction comme le montre cette vignette, afin d’éliminer tout ce qui pourrait gêner ou freiner les mouvements des troupes. L’image est juste et terrible : elle nous rappelle que la guerre est une entreprise qui crée des veuves et des orphelins, même quand ça n’en est pas le but.

Alors que deux soldats incendient une maison, ceux qui l’habitaient s’en trouvent chassés. La différence de taille des protagonistes est démonstrative : face à la force et la violence organisée, la femme et son enfant sont des nains qui n’ont d’autre pouvoir que la parole, comme semble le signifier le geste de la mère.

L’image anticipe et annonce les destructions à venir. Tout est prêt désormais. L’armée d’Harold, après avoir vaincu fin septembre celle d’un autre prétendant au trône d’Angleterre débarqué dans le nord de l’Angleterre, s’approche d’Hastings. Le 14 octobre 1066 au matin la bataille va commencer…

A suivre…

[1] Elle est aujourd’hui si connue sous le nom de « tapisserie » qu’il n’est plus possible de la débaptiser et la désigner pour ce qu’elle est, c'est-à-dire une « broderie » filée sur une toile de lin. Sur cette toile longue de 68 mètres, le récit, entouré de deux frises de 7 à 8 cm de large, occupe une bande centrale de 33 cm environ.

[2] Le récit ne connait qu’une entorse à la chronologie. Curieusement, l’enterrement d’Édouard le confesseur précède la scène de son décès.

[3] Le Ponthieu était un Comté situé à l’embouchure de la vallée de la Somme, limitrophe du Duché de Normandie ; sa capitale était Abbeville.

[4] Pour identifier les images que je reproduis dans cet article, j’ai retenu la numérotation en 58 scènes dessinée à l’encre noire sur la toile, probablement au XVIII° siècle.

[5] Source : Xavier Barral i Altet et David Bates, La tapisserie de Bayeux, Citadelle et Mazenod, 2020, p 199

[6] Idem, page 208