Le 29 avril 1968, quelques jours avant l’occupation de la Sorbonne qui allait inaugurer la série des évènements de mai et juin, apparaissait sur les écrans de télévision, à un moment de grande écoute [1], une sorte d’OVNI du dessin animé : l’histoire croquignolesque des shadoks et des gibis. Jeune adolescent à l’époque, j’en garde un souvenir tendre et amusé, ravivé il y a peu par le visionnage de certains épisodes, complété de quelques lectures [2].

Dès les premières images, le ton était donné : des dessins sommaires à base de lignes, de la musique concrète, des caricatures d’animaux, un conteur à la voix inoubliable énonçant doctement une histoire ou des maximes absurdes, une intrigue abracadabrante… Cette création du Service de recherche de l’ORTF [3] a divisé les spectateurs. Il y avait ceux qui ont adoré cette apologie du non-sens et ceux qui critiquaient le vide de sa pensée ou son mauvais goût. Il faut dire qu’à l’époque, le dessin animé de référence était celui de Walt Disney, léché et bien pensant. Heureusement, ceux qui soutenaient l’initiative furent bien plus nombreux que ceux qui la vouaient aux gémonies, et pendant 3 saisons, nous avons pu suivre les inénarrables péripéties des shadoks et des gibis [4].

Mais si j’en fais état ici, dans mon bloc-notes, ce n’est pas seulement parce que j’en ai aimé l’ironie et l’inventivité constante, ou parce que c’est un bel exemple d’innovations cumulatives [5], c’est aussi parce que les shadoks sont la seule espèce animale connue qui ait un rapport monomaniaque au labeur : ils travaillaient avec obstination jusqu’à l’épuisement, pour un résultat toujours décevant.

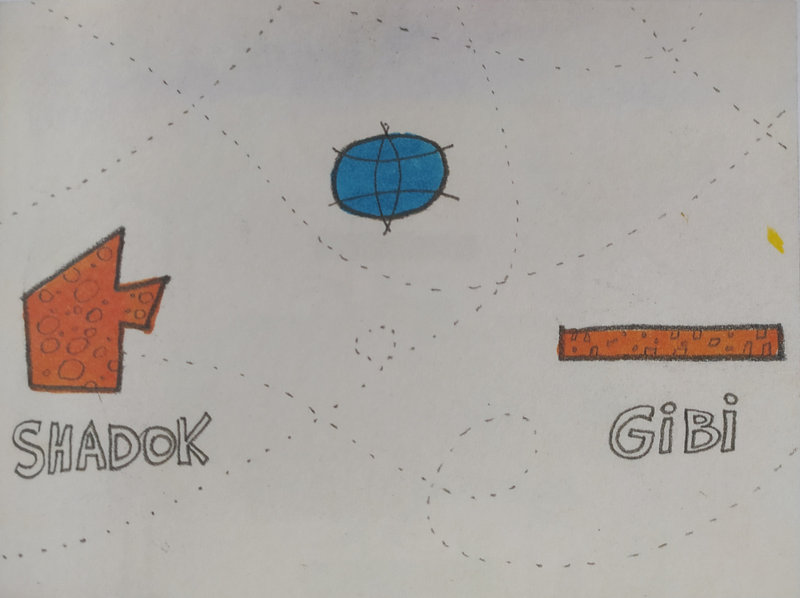

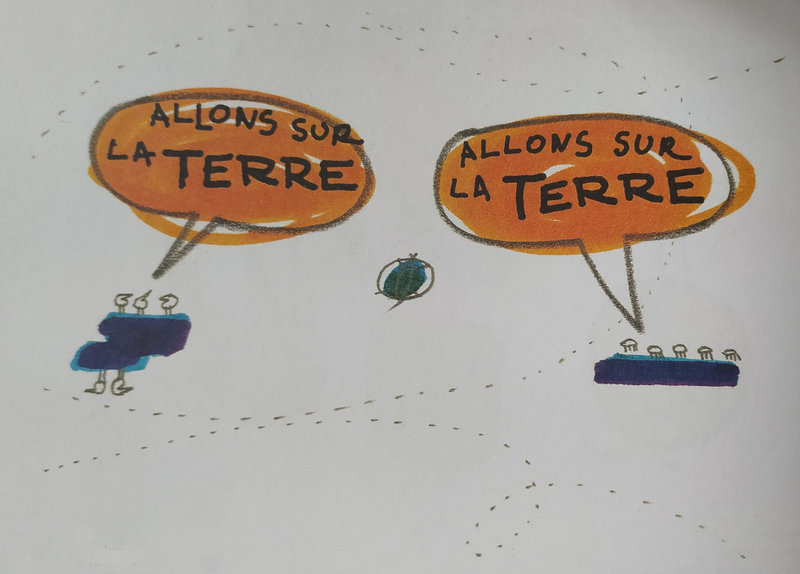

Plantons d’abord le décor avec quelques dessins tirés du storiborde [6] du premier épisode.

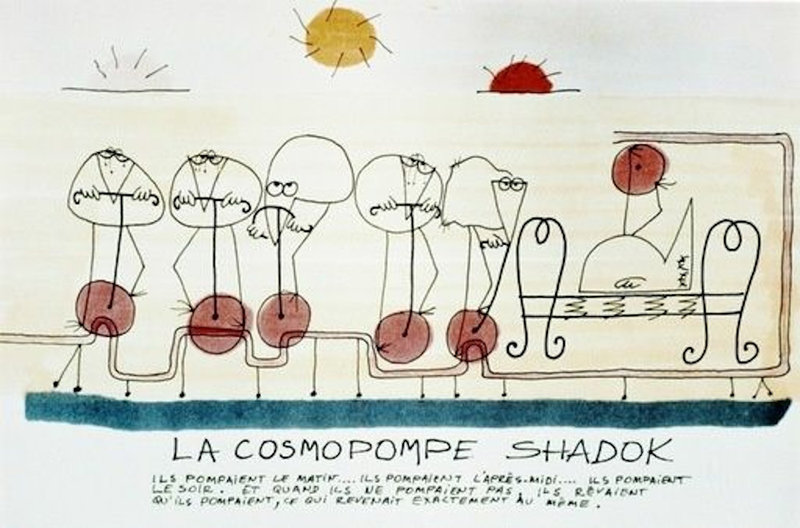

Les shadoks et les gibis ont donc le même but. La première saison est consacrée à leur compétition pour l’atteindre les premiers. Chacun de son côté a construit une fusée, mais pour qu’elle les convoie jusqu’à la terre, son réservoir doit être rempli d’un carburant puissant. Alors que les gibis ont un procédé qui leur permet d’en extraire un à partir de l’atmosphère, le Cosmogol C999, les shadoks eux n’en ont pas. Ils forment donc le projet d’aspirer vers leur planète cette précieuse énergie gibie grâce à une Cosmopompe (épisode 5). C’est probablement du fait de ce scénario initial que Jacques Rouxel, l’inventeur des shadoks, en a fait des animaux qui toujours pompaient, pompaient, pompaient.

L’épisode ci-dessous fournit un bel exemple de leur persévérance dans l’effort, malgré l’échec…

L’épisode ci-dessous fournit un bel exemple de leur persévérance dans l’effort, malgré l’échec…

L’inefficacité de leurs tentatives ne les désarme donc pas. Ils sont en effet animés par une logique implacable et insensée : « la fusée shadok avait une chance sur un million de marcher, alors ils se dépêchaient de bien rater les 999 999 premiers essais. Pour être sûr que le millionième marche ».Jacques Rouxel donne une définition de cette « logique » : « L’esprit shadok, c’est le non-sens. Le non-sens consiste à imaginer des histoires ou des raisonnements qui ont l’air bien extérieurement, mais qui ne tiennent pas debout. Le non-sens ou plus exactement l’humour est une gymnastique hygiénique et intellectuelle » [7]

En vertu du principe bien connu selon lequel celui qui n’a qu’un marteau voit tous les problèmes en forme de clou, les shadoks résolvent tous les leurs par pompage. C’est ce qu’illustre magnifiquement cet épisode :

Résoudre des problèmes, c’est effectivement le but de tout travail. Mais peut-on appeler travail ce qui n’en résout jamais ? En fait, la série dissocie ses deux versants habituellement étroitement liés l’un à l’autre : d’un côté une activité ingénieuse et de l’autre la production qu’elle vise et pour laquelle cette activité a été conçue. Chez les shadoks l’activité (le pompage) n’aboutit jamais à rien, chez les gibis, les productions (une fusée, le Cosmogol, des télévisions…) s’obtiennent sans rien faire ; il leur suffit d’arroser pour que les usines poussent. Au fond, le travail des shadoks n’est pas insensé, il est inefficace. Ce n’en est donc pas un. Les gibis produisent eux sans travailler, comme par magie. Ils ne travaillent donc pas. C’est le contraste entre ces deux mondes qui fait aussi le charme de ce feuilleton !

*****

J’invite ceux qui n’ont pas la chance de connaitre cette œuvre atypique d’en explorer plus avant les malices – les autres aussi évidemment, pour siroter de la nostalgie.

On peut en consulter les 4 saisons (les 3 saisons originales diffusées entre 1968 et 1973 et la quatrième produite et diffusée en 2000 par Canal +) sur Madelen, le site de diffusion de l’INA ou sur YouTube ou en emprunter les DVD dans des médiathèques.

Je vous conseille de les regarder comme ils ont été diffusés : un épisode à la fois, en début de soirée. C’est comme cela qu’on peut le mieux les apprécier.

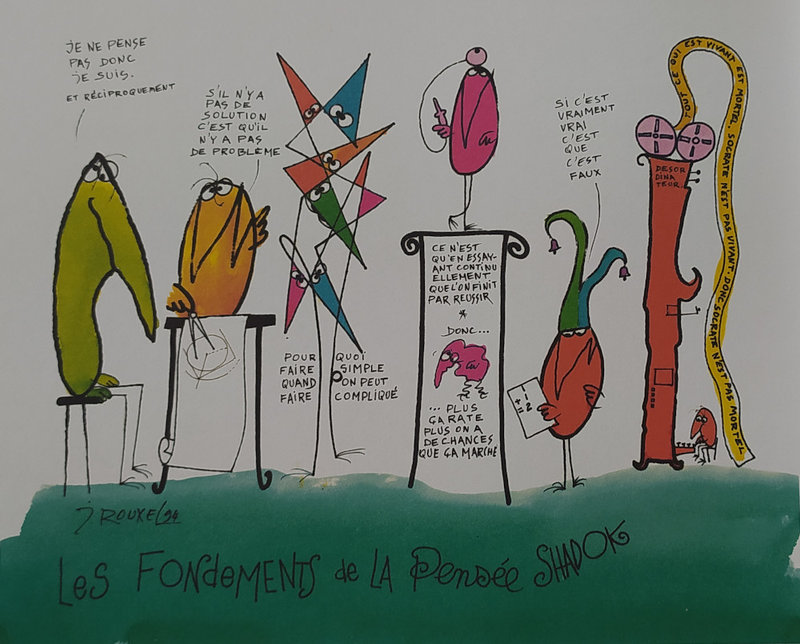

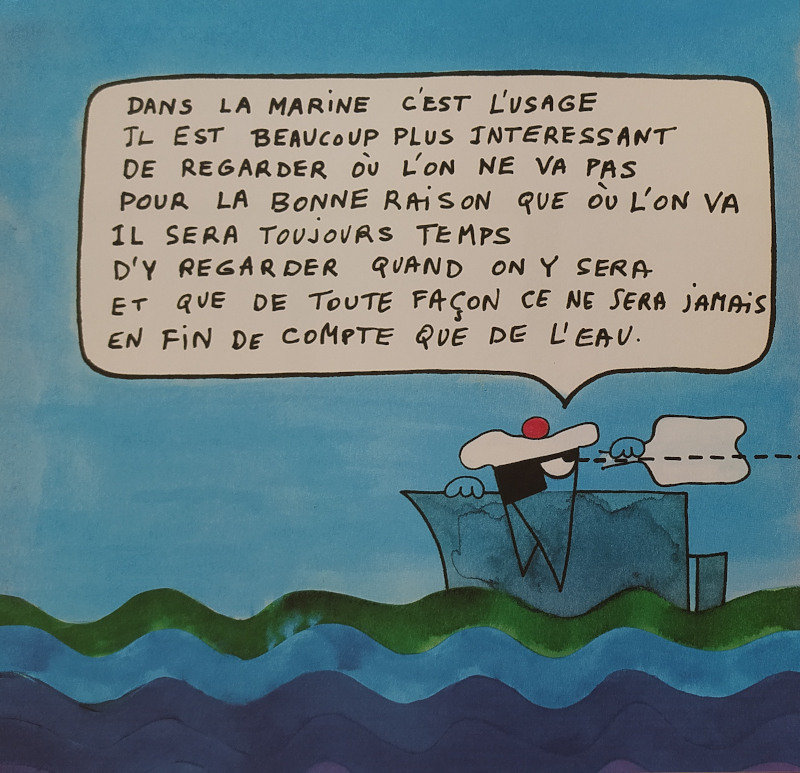

Pour terminer, voici quelques aphorismes shadoks dessinés par jacques Rouxel [8], à ne pas mettre entre toutes les mains.

[1] Chaque épisode durait 2 minutes ; il succédait au Journal télévisé du soir.

[2] J’ignorais tout de la genèse des shadoks, lacune que j’ai d’abord comblé grâce à une conférence de Sébastien Denis, Les shadoks au travail, qu’il avait prononcée au Rendez-vous de l’histoire de Blois (octobre 2021). C’est en l’écoutant que m’est venue l’idée de cet article.

[3] L’Office de radiodiffusion-télévision française (ORTF) assurait la radiodiffusion et la télévision publique, la gestion des émetteurs et la production audiovisuelle nationales et régionales. Il a été divisé, en 1975 en 7 sociétés autonomes. Son service de recherche, créateur des Shadoks, a été intégré dans l’INA (Institut National de l’Audiovisuel), l’une de ces 7 sociétés.

[4] Source : Thierry Dejean, Les shadoks de Jacques Rouxel, Hoëbeke, 2018

[5] Le succès de ce feuilleton tient à la multitude d’influences et d’innovations dont il a bénéficiées. A tout seigneur, tout honneur, l’histoire d’abord imaginée par Jacques Rouxel, qui trouvait son inspiration chez Alphonse Allais ou dans le goût britannique pour le non-sens et pour le dessin du côté des Comics trips américains (Snoopy, Mafalda…) ; l’animographe, une machine à faire les dessins animés inventée par Jean Dejoux qui simplifiait le processus de production et diminuait le nombre d’images nécessaires (5 à 6 images par seconde au lieu de 24) ; la musique concrète dont la paternité est attribuée à Pierre Schaeffer, par ailleurs directeur à l’époque du Service de la recherche… (Source : Les shadoks de Jacques Rouxel)

[6] Pour franciser story-board, « scénarimage » ou « scénario en images » sont proposés. Il me semble qu’on se faciliterait la vie, quand un vocable étranger est dominant, à tout simplement en franciser l’orthographe.

[7] Cité par Thierry Dejean et Marcelle Ponti-Rouxel, Jacques Rouxel, les shadoks, une vie de création, Hachette – Edition du Chêne, 2012, page 266

[8] Source : Jacques Rouxel, les shadoks, une vie de création

Merci Michel. A la fois pour le retour aux émotions passées et pour le rapprochement avec la notion de travail. Improductif ?

Amitiés

Didier