Si les lettrés ont privilégié la peinture d’idées et l’ont centré sur la relation de l’homme au monde qui l’entoure (voir l’article « La peinture chinoise des lettrés ou comment célébrer l’harmonie de l’homme avec la nature »), la peinture chinoise ne s’est pas limitée à ce thème, ni à ce style. Elle plonge loin dans le temps ses racines, même si ses œuvres les plus antiques sont rarement parvenues jusqu’à nous. La peinture savante n’est qu’une de ses branches, qui apparait au X° siècle sous les Sòng et ne s’est imposée qu’à partir de la dynastie Yuán [1] (1280 – 1367). Dans cette autre peinture – distinguons la de la peinture des lettrés en la qualifiant de professionnelle [2] –, les représentations du travail restent toutefois peu fréquentes. Il existe néanmoins quelques exceptions notables. Ce sont certaines de celles-ci que je me propose de présenter dans ce deuxième article.

Commençons par les témoignages les plus anciens.

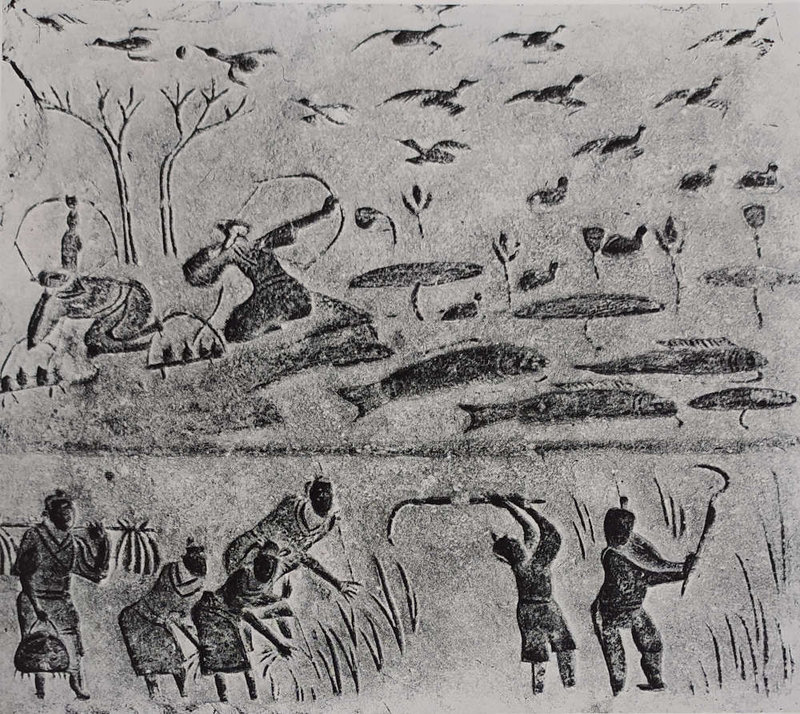

A l’intérieur de tombes datant du début de notre ère (dynastie des Hàn postérieurs) ont été découvertes des murs de briques ornées. De fines couches de plâtre les recouvraient servant de fond à des images de la vie quotidienne peintes en couleurs vives – désolé, je n’ai trouvé que des reproductions en noir et blanc !–.

Cet estampage est constitué de deux registres qui restituent de manière très vivante, en haut une scène de chasse et en bas une scène d’agriculture. Dans le registre supérieur, au pied de deux arbres effeuillés, sur le bord d’un lac très poissonneux, deux chasseurs, arcs tendus, s’apprêtent à tirer sur des oiseaux de passage. En dessous, probablement dans une rizière immergée, trois groupes de paysans sont saisis dans des activités distinctes. Celle de droite à laquelle se livrent deux personnages semble être la décomposition d’un même mouvement de frappe du sol, mais l’orientation de la pointe de leur outil rend la finalité de leur geste obscure. La scène du milieu pourrait être un repiquage ou une récolte. Le personnage de droite enfin semble peu affecté par sa charge : il transporte sur son épaule gauche une perche qui soutient deux ballots et tient en même temps de la main droite un panier. Même si une lecture précise de ces scènes n’est pas évidente, le style libre et délié de l’artiste, lui, est manifeste comme son intention : restituer des activités humaines fondamentales dans la dynamique des efforts nécessaires pour les réussir.

Bien que réalisée dans une région différente de Chine [3], cette scène relève du même esprit que les précédentes : c’est le moment critique de l’abattage qui est ici représentée, celui où le boucher immobilise le bœuf en le tenant par ses naseaux pendant qu’il donne la plus grande amplitude possible à son geste afin de rabattre avec force sur la tête de l’animal la masse qu’il tient de son bras gauche. Ce qui est surprenant dans cette image, c’est que le boucher réalise seul un tel acte alors que la vivacité et la puissance de l’animal combinées à la peur dont il est saisi dès qu’il sent une menace peser sur lui le rend très dangereux. Peut-être n’y avait-il pas la place sur ces petites briques pour réaliser une scène de groupe, plus réaliste. Mais on peut aussi penser que le peintre voulait rendre très lisible le face-à-face mortel de l’homme et de la bête.

Avec ces scènes charmantes, plus tardives, on quitte les milieux populaires pour se retrouver dans le monde raffiné de la Cour impériale. ZhĿng XuĿn 张迱 (713–755) en aurait été l’auteur. C’était un peintre de cour qui en observait avec attention la vie. L’original a disparu. Cette copie aurait été réalisée quatre siècles plus tard par l’empereur-peintre Huīzſng 宋徽宗 (1082-1135). Si elle lui est fidèle, elle constitue un témoignage précieux de la peinture sous la dynastie Tang.

Ces scènes peintes sur un rouleau de soie se lisent en le dépliant de droite à gauche. Elles forment un témoignage muet d’un travail coopératif dans l’enceinte même du pouvoir : Sur un fond doré laissé vide, des servantes richement vêtues effectuent différentes étapes d’apprêt de la soie. Un premier groupe de quatre jeunes femmes est en train de pilonner la soie dans un baquet pour l’assouplir ; une femme assise par terre la dévide pendant qu’une autre assise sur un tabouret est en train de coudre. Plus à gauche, une servante agite un éventail sur un braséro ; elle est en train de produire les braises qui serviront à la scène suivante : trois femmes tendent l’étoffe qu’une quatrième repasse avec une sorte de louche. Sous le tissu tendu se cache une enfant joueuse.

Ces tableaux successifs dans lesquels les personnages apparaissent figés dans des postures caractéristiques donnent à l’ensemble un air de sérénité et de paix. La composition en est astucieuse : elle alterne les positions verticales et assises, conférant ainsi une sorte de dynamique de lecture à l’œuvre.

Qīngmîg 清明 (Pure lumière) est la période solaire qui recouvre les deux premières semaines d’avril. Elle est l’occasion d’une fête pendant laquelle les familles se réunissent autour de leurs morts. Toutefois, ZhĿng ZéduĿn 张择端 (1085-1145) l’a peinte dans sa dimension profane : au lieu de rendre compte de ses aspects rituels comme le balayage des tombes ou les prières, il a préféré saisir la vie quotidienne du peuple à Biànjīng [4]. C’est un choix qui fit beaucoup d’émules. Cette œuvre en effet a été mainte fois copiée et réinterprétée par les artistes des dynasties suivantes.

C’est un témoignage saisissant de l’intense activité commerciale qui prévalait en Chine au XII° siècle. On y voit en effet tout un peuple affairé : des scènes de marché, de transport en bateau, à cheval, en palanquin, à pied… La vue est plongeante et panoramique, ce qui permet, sur un rouleau horizontal [5], de multiplier les points de vue sur la ville et la campagne.

Le dessin est élégant et précis ; l’espace pictural judicieusement organisé et utilisé ; les scènes fourmillent de détails… Même les enseignes des boutiques sont reproduites et leurs caractères compréhensibles… pour ceux qui savent les déchiffrer. C’est donc aussi une mine d’information pour les historiens sur les vêtements portés par les différentes classes sociales, sur l’urbanisme, sur l'architecture de l'époque, aussi bien celle des bâtiments, des magasins que des ponts ou des bateaux, sur les activités économiques réalisées en ville ou à la campagne…

Voici deux extraits d’une version dans un meilleur état de conservation – elle date du XVIII° siècle. Elle a été réalisée par des peintres de la Cour de l'Empereur [6]. Les deux scènes se déroulent à l’extérieur, en aval de la ville fortifiée. Dans la première un théâtre est monté sur pilotis. Le spectacle est en cours et le public se tient debout, tête levée. On voit même un homme qui s’est hissé sur un des contreforts de la scène pour assister à la pièce à bonne hauteur.

Sur le deuxième, un bateau s’apprête à passer sous un pont. Son mat est replié ; il est hâlé par un système de cordes ; des hommes se tiennent sous le pont avec des perches pour éviter que le navire ne heurte l’arche. Au-dessus du pont, bordé sur ses deux côtés de boutiques, de nombreux passants se croisent.

Dans ce troisième extrait, un impressionnant attelage de deux rangées de dix chevaux chacune tire une charrette lourdement chargée et traverse la ville. Toute une vie se déroule ainsi sous nos yeux, souvent ponctuée de notes d’humour, restituée avec finesse et moult détails. On pourrait passer des heures à décrypter ces scènes une à une, personnage par personnage… C’était d’ailleurs probablement une des raisons de leur succès, une recette cultivée de nos jours par les séries de livres dans lesquels il faut chercher Charlie.

Avec cette œuvre de Lǿ Dà [7], on retourne au XII° siècle et ses tons plus légers. C’est une scène pleine de subtilité. Deux vachers rentrent d’un pâturage, assis sur leurs buffles. Celui de gauche porte un chapeau de paille et un imperméable en feuille de palmier ; celui qui le suit semble en difficulté, il s’est retourné sur sa monture pour essayer de rattraper son chapeau qui vient d’être emporté par le vent. Sans succès.

La pluie est à peine suggérée par de légers lavis de couleur rendant son poudroiement dans le vent. Mais les effets de la tempête suffisent à en prendre la mesure : les branches des saules sont courbées, les roseaux sont fouettés par l’eau le long des berges ; l’herbe du chemin est balayée par le vent ; un chapeau est emporté au loin… Les deux enfants se recroquevillent sur leur animal pour essayer de se protéger tant bien que mal. Tout ici est mouvement sans que rien ne soit dramatisé. Une sorte de confiance dans la vie, teintée d’humour, rapproche les hommes, les bêtes, les plantes, la pluie, le vent. Tous participent d’une même réalité à laquelle le peintre semble lui même s’abandonner.

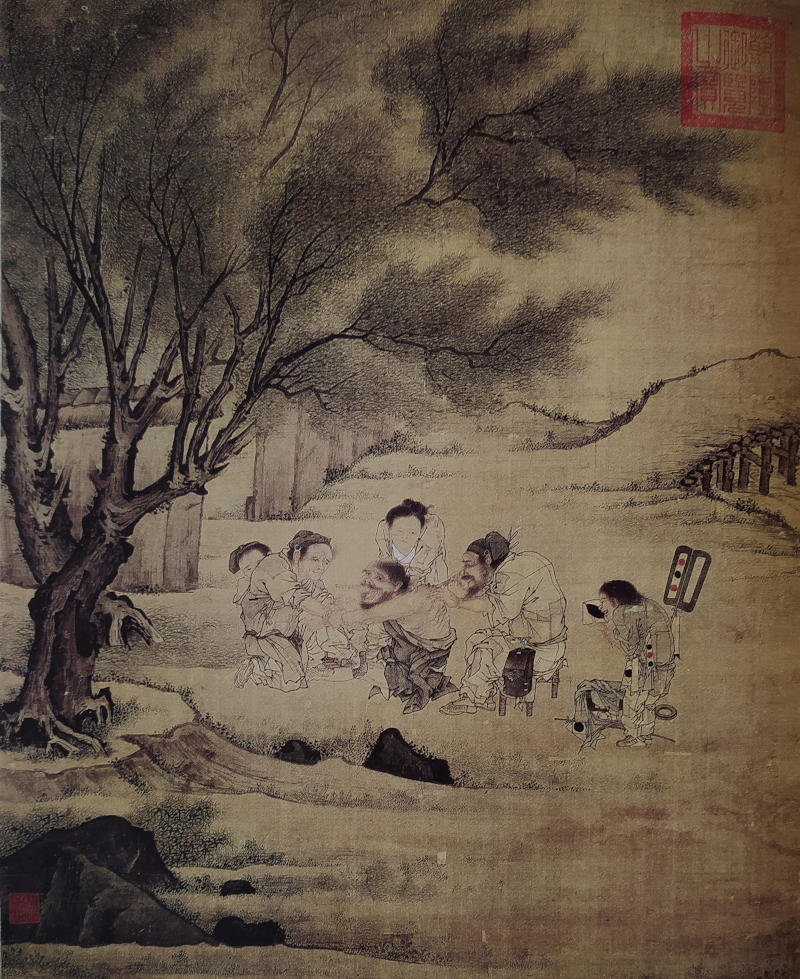

Voici une autre œuvre pleine d’humour, racontée dans le style narratif des S du sud qui visait à rendre fidèlement compte de la réalité [8]. Celle-ci est ici très prosaïque : un médecin pose des moxas sur le dos d’un patient qui hurle de douleur. S’il ne s’enfuie pas, c’est parce qu’il est maintenu solidement par deux des assistants du thérapeute. Un troisième, derrière son patron, prépare la mixture : le moxa est une substance – souvent de la poudre d’ambroisie – qui était malaxée pour former un cône que l’on brulait à même la peau. Il était censé ainsi permettre de cautériser une blessure ou de guérir des affections pulmonaires.

La scène se situe en dehors de la ville, peut-être pour ne pas effrayer les passants ou les futurs clients. Un enfant se cache derrière un des hommes, pour ne pas trop voir. Entendre à l’air de lui suffire. Deux voies de sortie sont présentes, comme pour suggérer une échappatoire, une à droite vers le pont, une à gauche entre les murs.

C’est une histoire sans parole, criante de vérité, qui tranche par sa simplicité avec les portraits hiératiques des dignitaires de l’Empire.

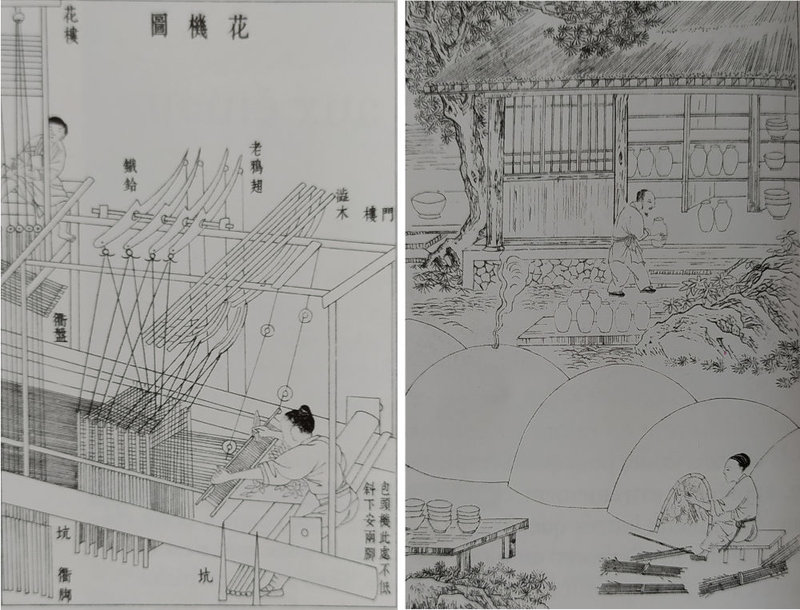

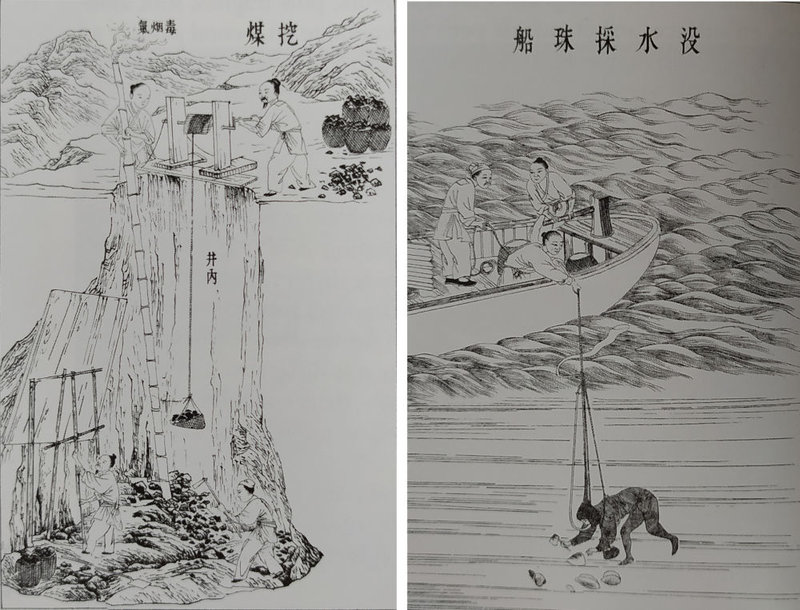

Il ne s’agit plus ici de peinture, mais de gravure. Ces quatre images sont tirées d’une encyclopédie [9] que Sòng Yīngxīng 宋應星, son auteur, a publié en 1637. A cette époque, le développement de l’imprimerie par planches xylographiées permettait la diffusion, à moindre coût, des connaissances scientifiques et techniques.

Sòng Yīngxīng, après avoir essuyé plusieurs échecs aux examens impériaux, accepte de petits postes provinciaux et se consacre à cette œuvre qu’il intitulera L’exploitation des œuvres de la nature (tiĿn gſng kĿi wù 天工开物). Elle couvre un large éventail de techniques allant de l’agriculture à la récolte des perles, en passant par la métallurgie ou le transport fluvial ou la fabrication de la poudre à canon…

Sur le plan des innovations techniques, jusqu’au XV° siècle la Chine a été plus avancée que l’Europe [10]. D’ailleurs, l’idée même de réunir dans des ouvrages l'ensemble des connaissances, des œuvres ou des croyances existant en son sein y a été plus précoce puisque ses premières encyclopédies remontent au X° et XI° siècle avec les Quatre grands livres des Sòng (Sòngsìdàshū, 宋四大书). Toutefois, si le rythme des innovations est ensuite resté le même en Chine, il a bondi en Europe à partir de la Renaissance et a creusé rapidement un écart technologique avec le reste du monde. L’ensemble des structures sociales, économiques, idéologiques, culturelles de l’Europe à partir de la fin du Moyen Âge y invitait et y poussait.

Cela se manifeste y compris dans la différence d’accueil des encyclopédies scientifiques et techniques. D’un côté, le tiĿn gſng kĿi wù est resté longtemps confidentiel car il était perçu par le pouvoir impérial Qīng [11] comme pouvant porter atteinte à des productions qui relevaient du monopole d’Etat. De l’autre, l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, paru plus d’un siècle plus tard, fut une production intellectuelle collective qui bénéficia d’un grand prestige et d’une large diffusion en Europe…

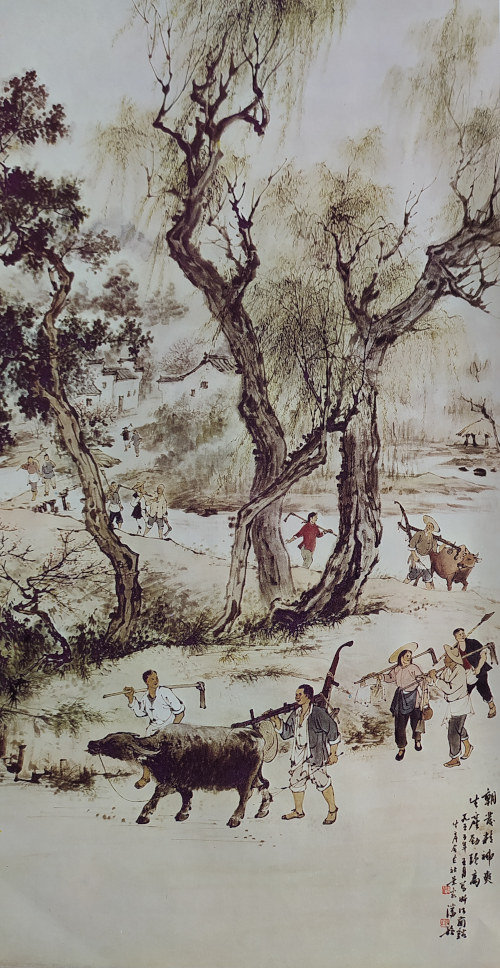

En quittant la Chine impériale du XVII° siècle pour la République populaire mise en place en 1949, je pensais, du fait de l’influence de l’idéologie communiste, rencontrer plus fréquemment des représentations du travail. Cela n’a pas été le cas, à l’échelle du moins de mes investigations dans les ouvrages publiés en français sur la peinture chinoise contemporaine. Celle-ci est une exception qui se trouve au Musée national de Prague. Elle date des premières années de la République. Elle est intéressante car elle concilie le respect de la tradition artistique chinoise avec la nouvelle orthodoxie politique.

Ces ouvriers qui partent au travail en file indienne – ou en reviennent– sont saisis au milieu d’un paysage qui les surplombe. Les arbres noueux se dressent fièrement vers le ciel, ceux du lointain s’estompant dans la brume. Le texte dessiné en bas du tableau est un autre signe d’inscription dans la tradition picturale chinoise. Toutefois, ce n’est pas un poème mais un appel à l’accroissement de la production, honorant ainsi la politique de développement impulsée par le nouveau pouvoir.

Il est toutefois une production chinoise amateure qui fait une place significative aux représentations du travail. Elle est apparue à la fin des années 1970, sous l’encadrement de Wu Tongzhang, un peintre professionnel. Celui-ci a formé à la peinture des paysannes de la région de Shanghai qui, à la morte saison réalisaient avec talent des broderies sur des vêtements ou des chapeaux. Leurs œuvres furent exposées à Pékin et cela suscita des initiatives de même type dans de nombreuses autres régions.

Cette peinture populaire n’a pas du tout repris les canons de l’art traditionnel chinois. Elle s’inscrit plutôt dans la lignée des « estampes du Nouvel an » du Shǎnxī 陕西 du nord, du Héběi 河北 ou du ShĿndſng 山东 ou encore des paysans du Fújiàn 禿建 et du JiĿngxī 江西 qui réalisent des dessins sur les murs blanchis de leurs maisons. Elle utilise des couleurs éclatantes et ses thèmes de prédilection touchent à la vie coutumière : des scènes de mœurs, des légendes, des activités professionnelles, etc. [12]

Voici, présentés dans un carrousel, quelques exemples pleins de vie et de charme.

En cliquant sur chaque image, vous pourrez la voir en grand format. De gauche à droite, il s'agit de :

Bi Wengui, Récolte de chanvre, Province de Lùnán

Wu Shimin, Récolte des roseaux, Province du Húběi

Zhu Songnian, Construction d’une nouvelle maison, Province du ZhèjiĿng

Fu Chengfeng, Cercler le gouvernail, Province de ShĿndſng

Meng Guiming, Tisserandes Yao, Province du Guǎngxī

Ces représentations du travail relèvent de l’agriculture ou de l’artisanat. Ce sont les activités que l’on peut réaliser et donc voir dans des zones rurales ; elles ont un caractère presque intemporel. Mais la Chine contemporaine est devenue industrielle. Pour trouver des témoignages visuels du travail dans les mines ou les usines et des conditions de travail et de vie qui y règnent, il faut se tourner vers des arts plus récents que la peinture : la photographie et plus encore le cinéma. Je pense par exemple à Still life ou à Touch of Sin de Jiǎ ZhĿngkē 贾樟柯, Black Coal de DiĿo Yìnán 刿亦男 ou encore Une pluie sans fin de Dǒng Yuè 董越. Ils n’ont pas le travail contemporain comme sujet, mais leurs intrigues le croisent en de nombreux moments. Mais le plus impressionnant des témoignages, c’est certainement le documentaire fleuve de 9 heures que Wáng Bīng 王兵 a réalisé entre 1999 et 2001 dans le complexe industriel en fin de vie de Tiě xī 铿西, dans le Nord Est de la Chine : A l'ouest des rails. Il mériterait à lui seul un article… peut-être à venir.

*****

[1] Source : Zhuang Jiayi et Nie Chongzheng, La peinture chinoise, témoin muet mais éloquent de la civilisation chinoise, China intercontinental press, 2000, p 81

[2] Les lettrés disposaient des revenus que leur apportaient les fonctions qu’ils exerçaient au service de l’administration de l’Empire ; ils ne vivaient donc pas – à quelques exceptions près – de leur peinture, contrairement aux peintres qui dépendaient des commandes de la Cour et des notables de l’Empire.

[3] Le passe de JiĿyù 嘉峪 se trouve au nord, à l’extrémité occidentale de la muraille de Chine alors que Chéngdū 房都 se trouve plus au sud, au pied du plateau tibétain.

[4] Biànjīng (aujourd'hui KĿifēng) était à l'époque la capitale des Sòng.

[5] C’est un rouleau qui mesure 5m30 de long et 25 cm de large. C’est une des rares œuvres de la Cité interdite qui n’aient pas été emportée par Tchang Kai-chek dans sa fuite à Formose et que l’on peut voir à Pékin ; la plupart des autres sont exposées au Musée national du Palais à Taipei.

[6] C’est un rouleau portatif qui date de 1736. Il est l’œuvre de 5 artistes de la Cour : encre et couleur sur soie ; 35,6 cm de large sur 1152,8 cm de long. Musée national du Palais, Taipei.

[7]Lǿ Dà濎迪 (vers 1100 – après 1197). Rouleau en hauteur, encre et couleurs légères sur soie. 123.7 cm de hauteur sur 105.6 cm de largeur.

[8] C’est un rouleau vertical de 69 cm de haut et 59 cm de largeur. Il a longtemps été attribué à Li Tang (fin du XI° – milieu du XII° siècle), puis à Li Song (actif 1190-1233). Mais il pourrait avoir été réalisé beaucoup plus tardivement, à l’époque Mîg (fin XIV°- début XV°), dans le style des Sòng (Source : Danielle Elisseeff, Histoire de l’art : La Chine des Song (960) à la fin de l’Empire (1912), Ecole du Louvre, Paris, 2010)

[9] Impression sur papier, 20 x 13.7 cm. Bibliothèque de l’Institut des Hautes Etudes Chinoises, Collège de France, Paris.

[10] Voir Le travail contre nature, « Travail et nature, mutations conjointes », p 152-153 qui s’appuie sur les analyses comparées Chine-Europe de Joseph Needham (La science chinoise et l’occident, Seuil, Paris, 1973).

[11] La dynastie mandchoue Qīng (1644 – 1912) a succédé à celle des Mîg (1368 – 1644), sept ans après la publication du tiĿn gſng kĿi wù. A la suite de la prise du pouvoir des Qīng sur la Chine, Sòng Yīngxīng (1587 – 1666) s’est retiré de la vie publique.

[12] Les meilleures œuvres de la peinture folklorique chinoise contemporaine, Culture sociale chinoise, édition en langue étrangère, Pekin, 1990. Cette ouvrage reproduit 200 peintures, « choisies parmi les 10 000 créées ces dernières années ».