La peinture chinoise est pour sa partie la plus édifiante un art du paysage. Que vient-elle donc faire dans un blogue culturel dédié au travail alors que l’homme semble y être absent ? Parce qu’il y est toujours présent bien qu’à peine visible ! C’est dans cette peinture que cette civilisation raffinée, multimillénaire, exprime le mieux sa quête d’harmonie entre l’homme et la nature.

Aujourd’hui, la Chine semble avoir rompu avec cette tradition, embarquée qu’elle est dans un mouvement de renaissance qui en fait un disciple zélé du productivisme occidental : elle est devenue, à marche forcée, l’usine la plus polluante du monde.

Apprendre à regarder l’étrangeté

La civilisation chinoise est très éloignée de la nôtre ; elle s’est construite à partir d’une autre langue, d’autres voisinages, d’autres mythes, d’autres passions et ambitions que les nôtres. Son étrangeté la rend attirante en même temps qu’elle nous échappe. C’est particulièrement vrai pour les arts plastiques. Il suffirait, pourrait-on penser, de regarder ses réalisations pour éprouver une émotion esthétique et porter sur elles un jugement de goût. Mais si on se contente de cette approximation, on risque fort de rapidement s’ennuyer et considérer que toutes ces œuvres se ressemblent.

Aussi peut il être utile d’introduire quelques éléments de compréhension et de méthode, non pas pour éloigner le regard, mais l’aiguiser, le rendre plus attentif et curieux, avant de se lancer dans l’examen des quelques représentations que j’ai réunies ici.

L’élite lettrée chinoise plaçait dans son Panthéon les trois « perfections » qu’elle se devait de maîtriser : la calligraphie, la poésie et la peinture. On les trouve d’ailleurs dans leurs œuvres souvent réunies. Alors que la poésie chinoise cherche à contrebalancer la nature abstraite et symbolique de son medium langagier par des descriptions aussi concrètes que possibles, la peinture chinoise elle cherche à se faire allusive et abstraite pour ne pas verser dans l’obscénité du visible. Elles jouent toutes deux en quelque sorte à front renversé, tendant l’une vers l’autre en cherchant ce qui leur manque [1]. C’est ce que signifiait l’aphorisme de Sū Dſngpſ 蘇濱忡 (1037-1101) : « dans toute peinture, il y a poésie ; dans toute poésie, il y a peinture ».

Les Chinois classent traditionnellement leur patrimoine pictural dans deux grandes catégories stylistiques : les œuvres « Xièyì», 写愿 que l’on pourrait traduire par « écriture de l’idée » et les « Gſngbǿ» 工笔 par « travail méticuleux ». Les premières cherchent à capter l’essence de ce qu’elles représentent plutôt qu’à être fidèle à son apparence ; elles sont l’œuvre de lettrés qui privilégient pour les réaliser la spontanéité du geste et l’économie de moyens : le pinceau et l’encre de Chine essentiellement. Les peintures Gſngbǿ sont l’œuvre d’artisans professionnels qui utilisent abondamment les couleurs et cherchent à restituer avec réalisme leurs sujets.

Pour vraiment pénétrer dans les subtilités et nuances des peintures Xièyì, plus arides et exigeantes, il faudrait maîtriser l’art du trait que confère la calligraphie ainsi que les notions structurantes de la culture chinoise telles qu’elle s’exprime dans le taoïsme et le bouddhisme Chan notamment, autour du Yin-Yang, du Ciel-Terre, du Vide, de la Voie (鿓, Dào)… A défaut – ce qui est mon cas – on peut simplement chercher à cheminer dans ces œuvres, les regarder, s’y reposer, y voyager comme y invitent les critiques d’art Chinois.

Montagne-eau, l’archétype du paysage

Assis devant le Mont Jingting [2]

Les oiseaux s’effacent en s’envolant vers le haut

Un nuage solitaire s’éloigne dans une grande nonchalance

Seuls, nous restons face à face, le Mont Jingting et moi

Sans nous lasser jamais l’un de l’autre

Lǿ Bái (701 – 762)

Les paysages de montagnes au milieu desquelles coulent des rivières sont un sujet de prédilection des peintres lettrés, au point que le mot shĿnshuǿ (山水,montagne-eau) est devenu l’appellation consacrée de la peinture de paysage.

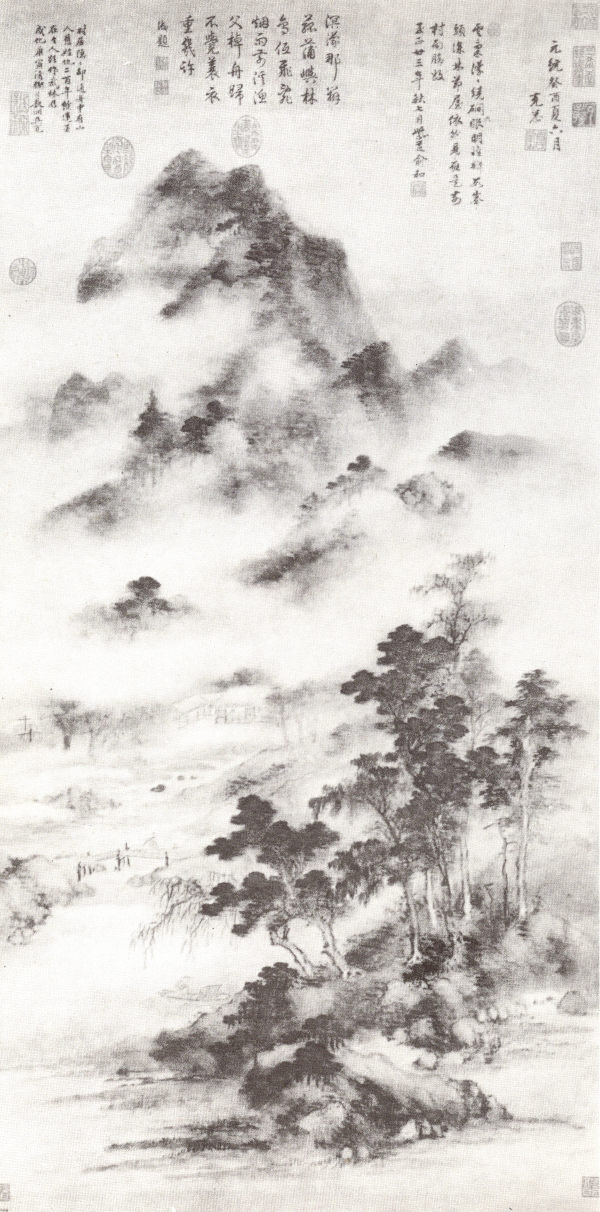

En voici un exemple [3] très célèbre en Chine, très austère aussi. Elle est l’œuvre de Fàn KuĿn范寬, un artiste qui vécu à l’époque Sòng.

La montagne occupe tout l’espace du rouleau et apparait comme une infranchissable barrière. Elle semble toutefois abstraite du monde, prise entre le ciel qui la surmonte et la brume à son chevet qui s’en fait l’écho. Une cascade la découpe sur son flanc droit.

En contrebas, une rivière serpente au milieu d’une colline torturée, image en réduction de la montagne mère. A ses pieds, une caravane de mules marche sur un chemin, conduit par deux hommes, l’un en tête, l’autre en queue. Les hommes et les bêtes apparaissent minuscules dans cet univers de rochers, d’eau et de forêt ; ils ne sont discernables que si on s’en approche. Encore moins visible, au dessus de l’arbre devant lequel passe la caravane, on peut apercevoir un moine qui grimpe vers le sanctuaire dont les toits émergent du sommet de la colline [4] :

Ce qui règne, sous le Ciel, c’est la nature dans sa magnificence. A l’échelle du vaste monde qu’ils arpentent et qui les nourrissent, les vivants ne sont que des portions bien congrues.

Il n’y a manifestement ici chez l’artiste aucune volonté de représentation fidèle d’un paysage. C’est l’idée de nature qu’il essaye d’« écrire », et la manière dont l’homme s’y insère.

Dans cette œuvre [5] de Shèng Mào 盛懋, un peintre de l’époque Yuán, ce n’est plus la hauteur qui est mise en valeur, mais la profondeur. Un lac immense sépare les montagnes du fond, de la rive au premier plan.

Comme les Chinois le font avec leurs textes, les peintures verticales se lisent de haut en bas et les horizontales de droite à gauche. Un œil Chinois serait donc ici invité à contempler le ciel, lire les textes qui s’y superposent [6] puis descendre des montagnes, traverser le lac, croiser les branches noueuses qui s’étendent au-dessus de lui pour enfin rejoindre la rive au premier plan. Arrivé là, il regarderait les oiseaux qui survolent les plantes aquatiques à droite, puis son regard se poserait sur le rocher raviné sur lequel s’est accroché l’arbre avec ses troncs en bouquet. Ce n’est qu’alors qu’il découvrirait, assis dans le coin ultime de l’œuvre, deux personnages assis à côté de leurs bagages. Il comprendrait alors grâce à son titre qu’ils attendent un bac pour traverser un fleuve.

C’est donc autant l’espace que le temps que Shèng Mào ici cherche à saisir, à « écrire », ces deux dimensions de la vie qui s’imposent aux hommes, les traversent et les dépassent. Nous sommes bien loin ici d’une humanité qui chercherait, comme le proclamera Descartes, à « se rendre comme maître et possesseur de la nature ».

Gaſ Kègſng高克濠(1248-v 1310) est un grand paysagiste de l’époque Yuán.

Ce qui frappe immédiatement dans cette œuvre magnifique, c’est la manière dont la brume découpe le paysage et lui enlève sa sauvagerie. Seules les frondaisons des arbres, plus sombres, arrivent à la percer. Mais la brume n’est pas qu’un artifice chargé d’apporter une touche d’enchantement au dessin ou de le nimber d’irréel. Elle permet en même temps de trouer de vide le plein. Le peintre peut ainsi « écrire » une nouvelle idée, fondamentale dans la pensée chinoise qu’il nous invite à méditer en silence. Le vide, 虚xū, est pure virtualité ; il est ce qui rend possible les mutations de la vie et est donc à sa racine. « Atteins le vide extrême et maintiens une tranquillité rigoureuse » [7] préconise le Tao.

N’ayant accès aux œuvres que je reproduis ici qu’à travers des ouvrages, je ne peux accéder aux détails que livrerait la vision directe des œuvres [8]. Néanmoins, on peut voir en bas un pont qui franchi une rivière et un peu au-dessus des habitations. L’homme est donc aussi ici présent, mais seulement à travers les traces qu’il laisse dans le paysage, des traces qui à cette époque étaient bien légères !

L’historiographie chinoise se plait à hiérarchiser selon leur talent les artistes d’une même époque. Ainsi identifie-t-elle pendant la dynastie Yuán « quatre Grands Maitres ». Wáng Méng 王蒙 (1308–1385) est l’un d’entre eux.

Il serait l’inventeur d’une technique que l’on appelle « poil de bœuf ». Afin de donner du relief, du grain, des nuances à leurs dessins les peintres n’utilisent pas la pointe du pinceau mais ses côtés. Ils forment ainsi des « rides ». Ces rides, en fonction de la nature des poils de pinceau et de la technique d’application utilisée, peuvent être fort différentes. Dès l’époque Mîg, elles ont été recensées et fixées en seize grands types, chacun d’entre eux portant un nom qui lui est propre. Il y a ainsi les « nuages enroulés », les « fibres de chanvre », les « taillées à la hache », les « dents de cheval » ou les « cordes détoronnées » qu’affectionnait Wáng Méng [9], etc.

Wáng Méng livre dans cette œuvre [10] un fourmillement de détails que la précédente nous cachait. Les rides et les points noirs qui escaladent les pentes et se massent dans les accidents du relief, confèrent aux formes une vibration interne, un mouvement ondulatoire et ascendant. Dans ce relief tourmenté, ce sont les espaces vierges des plans d’eau qui viennent apporter de la sérénité. Et tout en bas, comme l’annonce le titre de l’œuvre, assis à la proue d’une barque coiffée d’un abri, un pécheur est en train de ramer pour la faire avancer sur ces eaux calmes. Il est dans ce paysage, au même titre que les maisons entourées d’arbres situées dans la vallée un peu au-dessus de lui, le témoin d’un monde habité dans lequel les hommes trouvent de quoi vivre et prospérer.

Faire le portrait de la communauté des vivants

Même si elle accorde une sorte de primauté aux paysages, la peinture savante chinoise ne se réduit absolument pas à ce genre. Elle s’est exprimée aussi avec talent dans la saisie du monde animal ou végétal, en se concentrant toutefois sur des espèces auxquelles la culture chinoise accorde une grande valeur pour des raisons métaphoriques. Ce que l’artiste Chinois peint, ce n’est pas l’aspect extérieur d’un canard mandarin, d’une grue, de bambous ou de lotus, mais à travers eux, l’esprit humain, comme si tous appartenaient à une même communauté.

En voici quelques exemples, plus faciles à apprécier avec un œil occidental que les paysages Montagne-Eau.

Chu Ta (zhū dĿ朱耷) est un peintre et calligraphe du XVII° siècle qui a vécu dans sa jeunesse l’éviction de la dynastie Mîg et son remplacement par les Qīng, d’origine Mandchoue [11]. Il se fit à 23 ans moine bouddhiste et se tint ainsi éloigné des sphères du nouveau pouvoir pour se consacrer à la méditation et à son art.

Cette scène pleine de vie est aussi dans un certain sens, très parlante. Un maître canard s’approche en vol plané de ses compagnons et a l’air de les admonester, comme s’il leur reprochait de trainer sur une berge alors qu’il leur reste tant de chemin à parcourir dans leur migration automnale. Pendant que l’un d’entre eux le regarde, peut-être muet d’étonnement, un autre semble lui répondre. Une élégante graminée aux angles brisés les sépare comme pour manifester leur distance ou leur désaccord.

Chu Ta produit ici une composition majestueuse avec une grande économie de moyens. Il n’utilise en effet que deux modestes couleurs, le noir et le beige, finement articulées entre elles et dessine des traits inspirés, sans aucun remord visible, comme s’il les avait réalisé d’un seul jet. Cela n’est évidemment possible que parce qu’il observe scrupuleusement la consigne donnée quelques siècles plus tôt par Sū Dſngpſ : « le peintre doit concevoir la chose toute entière dans son esprit » ; ce n’est qu’ensuite qu’il pourra la réaliser.

Zhèng Xiè 郑燮 a vécu au XVIII° siècle (dynastie Qīng). Il est un des « huit excentriques de Yángzhſu », des peintres qui habitaient la même ville, développèrent des styles exprimant leur individualité plutôt que les canons picturaux de leur temps et qui influencèrent fortement les générations d’artistes qui les suivirent.

Dans cette œuvre [12], un réseau de frêles bambous se détachent d’un rocher dont le contour à gauche est poursuivi par le texte d’un poème. Les feuilles en faisceau de la graminée sont savamment disposées. Elles ne se distinguent les unes des autres que par l’intensité de l’encre, créant ainsi un effet de relief entre elles.

La tradition Chinoise établit, à partir de certaines caractéristiques communes, des correspondances entre des plantes, des animaux ou des évènements naturels et des qualités humaines. Le bambou est une plante dynamique et puissante qui s’élance droit vers le ciel ; toujours verte, même en hiver, elle plie sans jamais rompre. C’est ce qui en fait un symbole de l’élégance et de l’intégrité. En outre, sa chaume lignifiée est creuse entre les nœuds. Ce vide intérieur fait écho aux démarches méditatives des bouddhistes et des taoïstes. C’est pour toutes ces raisons qu’elle est si souvent représentée dans la peinture savante chinoise. Mais outre celles-ci, communes, Zhèng Xiè était sensible à une autre encore : le chuchotement que les bambous laissent échapper lorsqu’ils tremblent sous le vent. Il écrivit ainsi dans une de ses peintures le quatrain suivant :

Couché dans sa maison, écoutant le frémissement des bambous

On croit entendre les plaintes du peuple.

Tout petit fonctionnaire que je suis

Me concernent des sujets aussi menus que des feuilles. [13]

Peindre des bambous, c’est donc s’engager dans un exercice spirituel d’empathie avec le monde ; en admirer le résultat, c’est contempler l’humanité dans ce qu’elle pourrait avoir de meilleur.

Pour conclure cet article sur une note d’humour, voici une œuvre de Luó Pìng 罗还 [14], le plus jeune des huit « excentriques » de Yángzhſu dans laquelle il superpose les symboles : une grue et un lettré se croisent dans une forêt de bambou. Que de sagesses et de vertus ici concentrées !

La grue est la monture des divinités taoïstes, les immortels. Elle incarne la longévité – on lui prêtait une durée de vie de 600 ans – Elle est aussi, dans la culture chinoise, symbole de sagesse et d'élévation de l'esprit, peut-être du fait de l’élégance que lui donne la longueur de ses pattes et de son cou. Les lettrés quant à eux formaient une élite reconnue et essentielle au fonctionnement de la Chine impériale, au moins depuis le début de notre ère. C’est à eux que la civilisation chinoise doit l’essentiel de son originalité et de sa profondeur.

Que ce soit dans la majesté des paysages ou dans les natures vivantes, animales, végétales ou minérales, c’est l’harmonie qui doit régner sous le Ciel qu’ont cherché à peindre sans relâche les lettrés Chinois. ShàTĿo, un des leurs, auteur au XVIII° siècle d’un important traité d’esthétique, rend certainement compte de la manière dont ils ont pu vivre leur vocation lorsqu’il écrit : « Maintenant, les monts et les fleuves me chargent de parler pour eux ; ils sont en moi et moi en eux » [15]. La peinture savante chinoise aurait ainsi bien pu réaliser le souhait exprimé beaucoup plus tard par Aldo Leopold d’apprendre à « penser comme une montagne » [16].

L’esprit du monde est présent partout dans les œuvres de ces lettrés, chacun y figurant à son échelle. L’homme n’y est alors pas le plus grand, mais il participe de la grandeur du monde et de la nature.

*****

Au terme de cet article, voici à titre de récréation, deux œuvres contemporaines qui n’ont pas de rapport avec la relation de l'homme à la nature mais avec l’histoire de l’art et ses métissages. Elles sont l’œuvre d’exilés Chinois – Irène Zhſu en Australie et GĿo Xîgjiàn en France – qui, tout en ayant une connaissance approfondie de l’art occidental et en retenant certaines de ses leçons s’inscrivent tous deux clairement dans la tradition chinoise par les moyens qu’ils utilisent (l’encre, le pinceau et le papier) et l’influence qu’exerce sur leur production leur culture d’origine. Ils pratiquent tous deux une sorte de figuration abstraite et, dans les œuvres ci-dessous, évoquent ces formes a priori de la sensibilité que sont l’espace ou le temps, ces conditions que nous partageons avec tous les vivants, mais avec une conscience humaine qui les dramatise.

Irene Zhſu (周綠雲, Zhſulǜyún) est née à Shanghai en 1924. A l’âge de 25 ans, elle s’exile à Hong Kong pour fuir le régime communiste, puis s’installe en 1992 en Australie où elle rejoint son fils.

Ayant vécu dans les deux mondes, son œuvre en porte la trace. Le tableau [17] ci-dessus en est un bon exemple. Il rassemble des formes abstraites biomorphiques typiques du style vers lequel elle s’oriente à partir des années 1970.

La spirale supérieure fait formellement penser au tunnel de Jérôme Bosch par lequel les anges conduisent les justes vers le séjour divin.

Mais Irene Zhſu n’avait peut-être pas cette référence en tête car on a affaire avec son tableau à une évocation métaphysique du temps et non pas religieuse, reprise d’ailleurs en d’autres endroits de l’image sous forme de spirales ou de tâches blanches. De grandes trainées noires d’encre de Chine, viennent souligner ou encadrer ces formes amibiennes et enserrent une pluie de gouttes de couleurs. L’encre de Chine, les sceaux rouges, la dimension méditative suscitée par la contemplation de l’œuvre sont autant de signes de l’influence orientale.

GĿo Xîgjiàn 高行忥 est lui un écrivain, né en 1940 à Gànzhſu 赣州. Il apprend le français en Chine et y devient traducteur. Après plusieurs années passées dans un camp de rééducation pendant la révolution culturelle, il devient dramaturge au Théâtre d’art de Pékin. Ses pièces faisant l’objet de critiques du pouvoir communiste, il s’installe en France en 1988. Son œuvre littéraire obtient, avec le prix Nobel qui lui est décerné en 2000, une reconnaissance internationale. Mais GĿo Xîgjiàn est aussi un peintre de grand talent dont l’œuvre reproduite ci-dessous suffit à témoigner.

De noires silhouettes, simples taches évocatrices qui flottent plus qu’elles ne marchent, traversent une langue de terre et semblent se rendre ensemble vers des bateaux, comme attirées, aimantées par eux. L’énigme, le mystère ainsi planté nous plonge dans un abyme de réflexion.

L’encre noire, les effets de transparence, la superposition de lavis aux contours nets ou vaporeux, les nuances, les dégradés, son pinceau léger et dansant… Par ses gestes simples, fantomatiques, GĿo Xîgjiàn nous libère l’esprit de toute futilité, de tout divertissement et nous invite à passer ainsi de la contemplation à la méditation. Sa peinture suggère ; elle ne montre pas. Elle est du côté de la caresse.

On peut partir du pays qui nous a vus naître, s’en éloigner, mais on ne peut pas le quitter : « ton pays est dans ta mémoire, il est une source dans les ténèbres » [18]. GĿo Xîgjiàn n’abandonne pas la Chine, il cherche au contraire à relier ses deux expériences de vie dans une sorte de dialogue pictural des civilisations, il cherche, dira-t-il, à « fusionner l’orient et l’occident dans l’encre de Chine » [19]… et il y arrive, assurément.

*****

[1] Je reprends ici à mon compte l’analyse éclairante publiée en 1947 de Qián Zhſngshū, un érudit et critique d’art Chinois (source : les commentaires de Pierre Ryckmans sur les « Propos sur la peinture » de ShàtĿo)

[2] Traduction réalisée conjointement par Dong Qiang et Jean-Marie Gustave Le Clézio. Tirée de : JMG Le Clézio, Le flot de la poésie continuera de couler, Editions Philippe Rey, Paris, 2020,

[3] Rouleau vertical, 206×103 cm, encre sur soie, Musée national du Palais, Taipei (Taiwan)

[4] Source : Nicole Vandier-Nicolas, Peinture chinoise et tradition lettrée. Expression d’une civilisation, Seuil, 1983

[5] Rouleau mural, encre sur papier, 112,5 x46,3 cm. Musée du palais impérial, Pékin.

[6] A l’extrême gauche, une dédicace à un certain Xibo est signé de Shèng Mào ; les autres textes sont des quatrains calligraphiés dans des styles différents par des contemporains de Shèng Mào, peut-être à la demande du client qui voulait offrir cette peinture à Xibo (source : Richard Barnhart, James Cahill, Wu Hung, Trois mille ans de peinture chinoise, Edition Philippe Picquier, 1997, p. 155-156)

[7] Le livre de la voie et de la vertu, Librairie d’Amérique et d’Orient, Paris, 1975, chapitre XVI

[8] En outre dans le cas particulier de cette œuvre de Gaſ Kègſng, son sceau et celui des propriétaires successifs du dessin apparaissent en gris alors qu’ils sont habituellement rouges. C’est donc une reproduction en noir et blanc, doublement défaillante, que j’ai pu trouver.

[9] Pierre Ryckmans, Traduction et commentaire de Shitao, Les propos sur la peinture du moine Citrouille-Amère, Plon, 2007, p 85-89

[10] Pécheur sur la rivière des fleurs – Wáng Méng , Taipeh, Musée du Palais

[11] Les Qīng étaient initialement vassaux des Mîg. Ils entrèrent en rébellion contre la dynastie régnante à partir de 1618 et prirent Pékin en 1644. Ayant ainsi chassé les Mîg du pouvoir, ils gouvernèrent l’Empire jusqu’en 1912. Chu Ta vécu de 1625 à 1705. Ayant des ascendances Mîg, il se tint à l’écart des carrières de fonctionnaire.

[12] Bambous et rocher, Zhèng Xiè (1693 – 1765). Rouleau mural, encre sur papier, dynastie des Qīng. 170x90cm. Musée d'art de TiĿnjīn

[13] Source : Trois mille ans de peinture chinoise

[14] Luó Pìng a vécu de 1733 à 1799.

[15] ShàtĿo, Les propos sur la peinture du moine Citrouille amère, traduction et commentaires de Pierre Ryckmans, Plon, 2007, chapitre 8

[16] Aldo Leopold, Almanach d’un Comté des sables, Edition GF, p 168-173. L’édition originale étasunienne a été publiée en 1949.

[17] Le passage du temps, 1990-1991, encre de Chine, couleur et acrylique sur papier coréen hanji

[18] GĿo Xîgjiàn , Le livre d’un homme seul, Seuil Points 2012, p 553. Je dois cette référence et la suivante à Daniel Bergez qu’il cite dans sa belle monographie : Gao Xingjian, peintre de l'âme, Seuil, Paris, 2013

[19] GĿo Xîgjiàn, Pour une autre esthétique, Flammarion, 2001, p 45

Superbe travail merci.

J’ai croisé avec la représentation du nu en Chine de François Jullien

Didier