Au musée des Beaux Arts de Caen se tenait une exposition que j’avais prévu de voir début novembre quand le rideau du deuxième confinement s’est abaissé sur le monde de la culture, m’en interdisant l’accès. Aussi, c’est seulement à partir de son catalogue « Les villes ardentes. Art, travail, révolte. 1870 – 1914 » que j’ai pu la visiter. Une expérience moins sensuelle évidemment qu’un contact direct avec les œuvres, mais une source très riche pour rendre compte, par l’art de cette époque, du mouvement d’industrialisation qui agitait alors la France.

A partir de 1867, les impressionnistes se sont manifestés comme collectif, en opposition à l’art officiel qui leur refusait l’accès au Salon de Paris. Sur un plan esthétique, ils se distinguaient de lui notamment par une attention portée à la fugitivité de la lumière et de l’instant plutôt qu’à la stabilité des choses ou leur permanence. Cela les conduisit par voie de conséquence, à s’éloigner de thèmes académiques tels que la peinture de scènes bibliques ou d’histoire, pour privilégier les paysages et la vie au jour le jour. C’est ainsi qu’ils se sont trouvés témoin de leur temps, même si ce furent des témoins imparfaits…

L’attention au paysage…

En France, dans la deuxième moitié du XIX° siècle, certains territoires se sont couverts d’industries nouvelles qui transformaient le paysage. Du haut de leurs cheminées, elles répandaient dans le ciel de la vapeur et de la fumée. Des impressionnistes ont été sensibles à ces paysages industriels comme ils le montrent dans certaines de leurs œuvres – une sensibilité écologique en quelque sorte, mais purement esthétique. Comment en effet, à cette époque, imaginer que ce qui semblait disparaitre dans l’immensité du ciel, pourrait affecter la planète et son climat ?

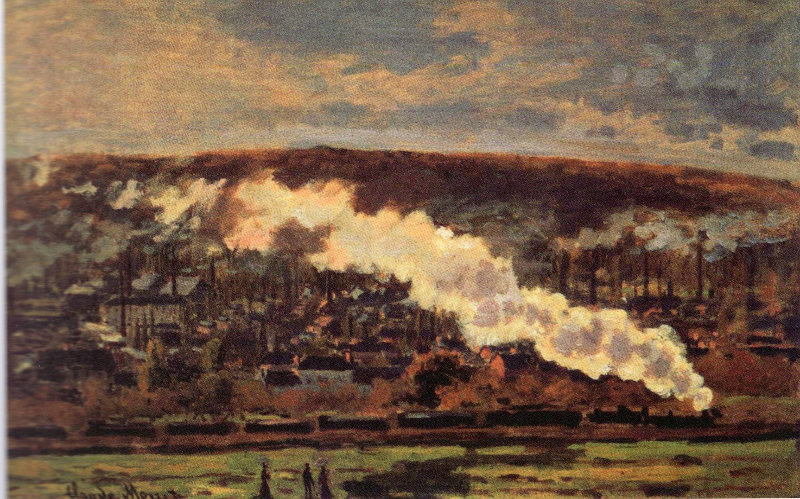

Dans Train de cargo à Deville-lès-Rouen, Claude Monet rend compte à sa manière de cette transformation spectaculaire de la nature, de son anthropomorphisation.

Il rendait de fréquentes visites à son frère Léon, un fabricant de couleurs synthétiques installé près de Rouen. C’est lors de l’une d’entre elles qu’il peignit cette œuvre.

Un train traverse le tableau et y répand en diagonale une immense trainée blanche teintée de gris. En hauteur, derrière la ligne de chemin de fer, sur un fond de bruns et de noirs, on aperçoit une forêt de cheminées qui crachent leur fumée, emportée par un vent qui souffle dans une direction opposée à celle que donne le train à la vapeur qu’il vomit.

Au dessus, un ciel nuageux où se mêlent gris et bleus ouvre et couvre la scène. Tout en bas du tableau, trois personnages en donnent l’échelle.

Pour Kant, est sublime « ce en comparaison de quoi, tout le reste est petit »[1]. Mais si rien dans la nature n’est si grand que nous ne puissions d’un autre point de vue le considérer petit, en revanche certains phénomènes naturels éveillent le sentiment d’un pouvoir suprasensible en nous ; on peut dès lors les qualifier de sublime. Pourrait-on ici parler d’un paysage qui fait naître en nous une pensée de l’illimité ? Serions-nous alors ici confrontés, par l’art de Monet, à ce qu’on pourrait appeler un sentiment du sublime industriel ?

Ce qui réunit la série de tableaux que Claude Monet consacra à la gare Saint-Lazare, ce n’est pas tant le lieu que la vapeur qui l’envahit. Plus de paysage cette fois peuplé d’usines, mais une scène urbaine où des hommes – peut-être des travailleurs puisque les trains ne sont pas à quai –côtoient ce que Zola appellera plus tard en se remémorant cette série qu’il avait admirée, des bêtes humaines. La locomotive à droite pénètre dans un hall en charpente métallique – une autre innovation de cette époque – et éructe une fumée bleutée qui s’y trouve provisoirement emprisonnée. Plus au fond, une fumée blanche est émise par une machine qui s’apprête à emprunter des voies curieusement zigzagantes au centre du tableau. Elle vient masquer des immeubles haussmanniens. Paris se transforme et s’adapte à ce nouveau monde technique et sa nouvelle économie. L’ensemble baigne dans des teintes froides, blafardes, qui confèrent à ce spectacle une dimension à la fois concrète et irréelle, comme un rêve ou un cauchemar – au choix.

Armand Guillaumin, un impressionniste de la première heure, a été lui aussi sensible à l’esthétique des paysages industriels. Il le souligne d’ailleurs par le titre qu’il choisit pour cette œuvre. Le soleil se couche et ses derniers feux embrasent de jaune orangé le ciel, pendant que deux cheminées attestent qu’une activité humaine se poursuit et se poursuivra probablement encore toute la nuit.

Le Pays Noir est le surnom qui a été donné au Borinage, une région du Hainaut, à partir de l’époque où l’exploitation des gisements houillers et le développement d’usines sidérurgiques en avait transformé le paysage. Constantin Meunier, peintre et sculpteur Belge, a été profondément marqué par cette mutation et par les conditions de vie des ouvriers qui y étaient employés. Il consacra l’essentiel de sa production artistique à leur rendre honneur.

C’est avec des touches fragmentées de couleurs terreuses qu’il peint un monde artificialisé. Une voie de chemin de fer s’enfonce dans une tranchée qui circule entre les terrils et permet d’approvisionner en charbon les usines qu’elle longe. Elle croise un viaduc en bois sur lequel avance des caisses. Des fumées s’élèvent de cheminées qui s’étendent à perte de vue, indices de l’activité intense et continue qui se produit à l’intérieur des bâtiments d’où elles s’échappent.

Aucun homme n’est ici représenté, mais seulement son œuvre, ce qui amplifie le sentiment de désolation et de solitude provoqué par ce paysage dénaturé. Celui-ci est le témoin de la manière dont l’homme, avec la révolution industrielle, s’approprie l’espace, envahissant de ses sombres déchets le ciel lui-même.

… ou au travail en train de se faire ?

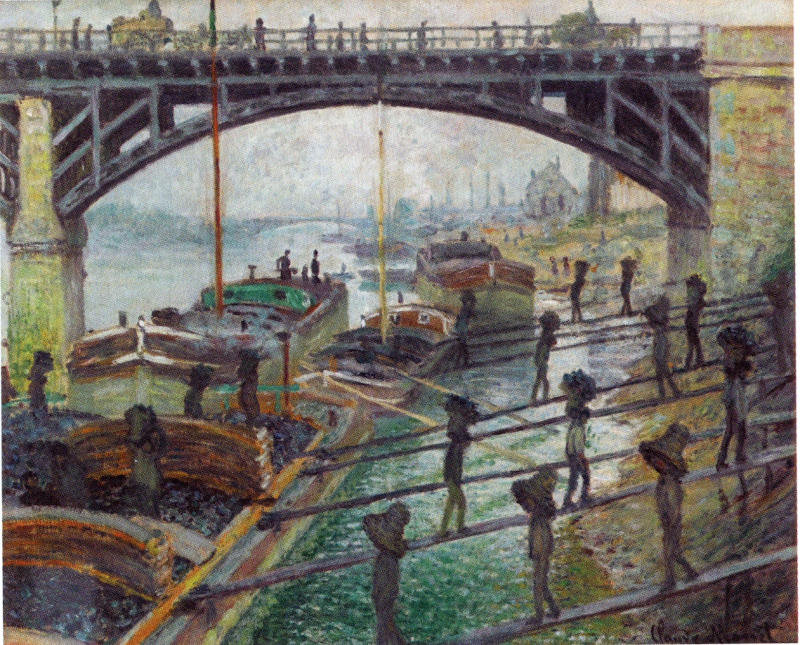

Si des impressionnistes ont rendu compte de paysages industriels, en revanche, ils ont réalisé peu de tableaux qui font place aux ouvriers. Celui-ci, de Claude Monet, fait presque figure d’exception, du moins jusqu’à ce que Gustave Caillebotte rejoigne leur groupe.

On est à Clichy. Des manutentionnaires sont en train de décharger des péniches emplies de charbon. Ils vont et viennent en file indienne sur des planches qui relient les bateaux au quai, certains les quittant avec les paniers pleins et d’autres y revenant avec leur panier vide qu’ils portent à l’envers comme des chapeaux. La scène a quelque chose de surprenant et de cocasse. Elle est encadrée comme un théâtre par le pont et ses piliers et les ouvriers sont placés comme des notes sur une partition. La composition est structurée par deux lignes qui se croisent, celle des péniches qui invitent le regard à les suivre jusqu’aux usines de Clichy que l’on voit au fond, et une autre perpendiculaire à celle-ci formée par les planches de déchargement et le tablier du pont.

Les ouvriers sont bien présents, mais plutôt comme des marionnettes ; ils sont traités comme de simple traits, comme le sont également les piétons qui marchent sur le pont.

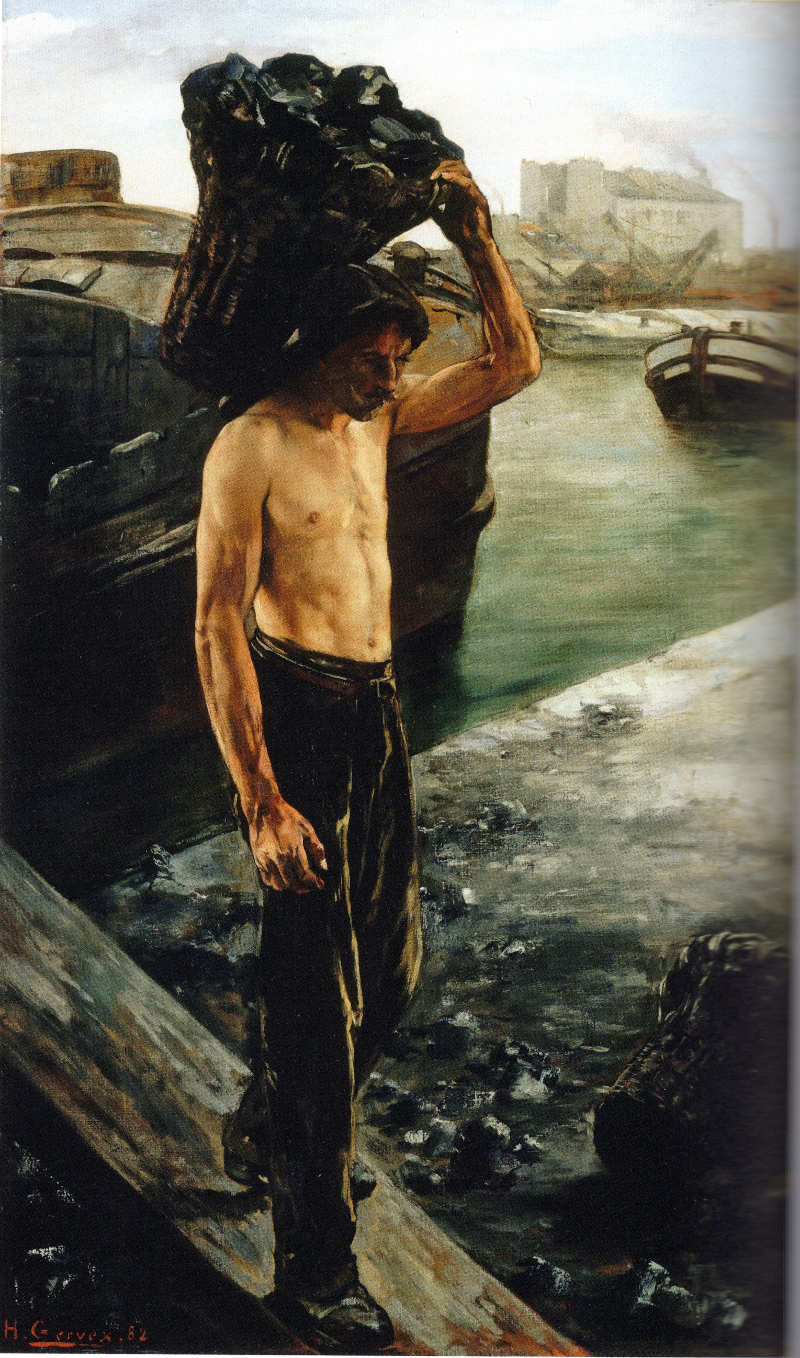

Hervé Gervex est un peintre reconnu à son époque qui a bénéficié de commandes publiques. C’est le cas d’ailleurs ici. Cette étude s’inscrit en effet dans un projet de décor pour la salle des mariages de la mairie du XIX° arrondissement de Paris qui devait illustrer les vertus républicaines du travail.

A partir de sa rencontre avec Edouard Manet, Hervé Gervex a fréquenté les impressionnistes, mais il fait avec cette œuvre un choix radicalement différent de Claude Monet, sur le plan du style évidemment qui emprunte au naturalisme et au vocabulaire de la sculpture, mais aussi par la place qu’il accorde au travailleur. Celui-ci est en effet aussi un manutentionnaire qui décharge une péniche et porte un panier de charbon, mais il est le sujet même du tableau, isolé dans un moment où il manifeste toute sa puissance. Torse nu, on peut admirer son corps d’athlète et son sens de l’équilibre. Il est saisit comme un atlante qui supporterait sans effort le monde.

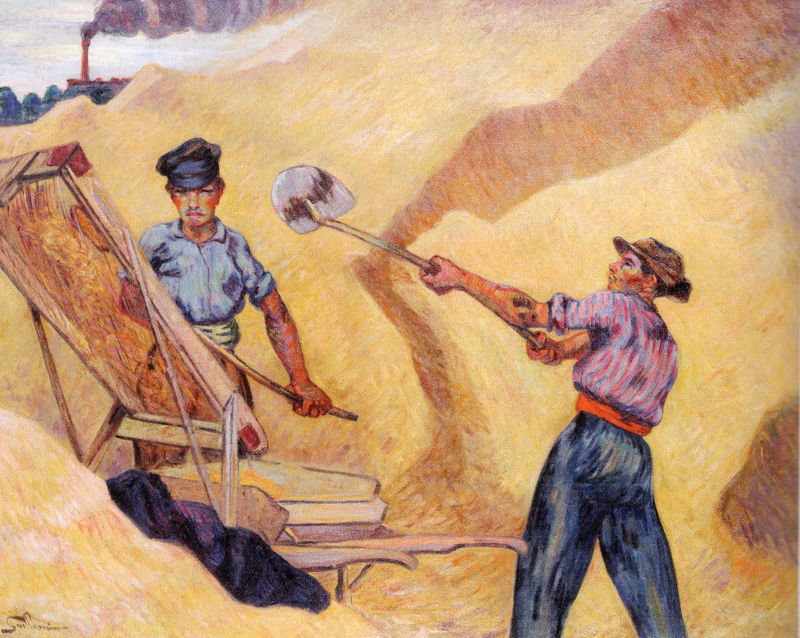

Armand Guillaumin va lui aussi s’intéresser aux travailleurs, mais dans une perspective moins héroïque que Gervex. De 1869 à 1895, il va consacrer une vingtaine de tableaux ou de dessins aux sablières qu’il rencontrait le long des quais de Paris. Souvent, il s’est attaché à représenter, comme ici, le criblage, l’activité manuelle la plus typique en ces lieux. Cette opération peut consister à éliminer les plus gros fragments ou au contraire les parties les plus fines. Ici, la brouette est placée sous le crible de telle manière qu’elle recueille le sable qui ne peut pas le traverser et que l’homme à gauche fait descendre avec son râteau. C’est visiblement le geste de celui qui se tient à droite qui recueille l’attention du peintre. Il lui donne d’ailleurs une telle amplitude qu’on peut se demander s’il n’a pas manqué sa cible. Peu importe, car c’est à une mise en scène spectaculaire qu’il nous convie : sous un soleil ardent, au pied d’une montagne de sable qui occupe presque tout l’espace du tableau, deux hommes s’affairent à une tâche qu’on peut imaginer sans fin. Au fond, dans un petit angle ouvert vers le ciel, une cheminée crache une sombre fumée teintée de mauve.

Dans cette œuvre, il place ainsi à l’arrière plan l’industrialisation, et au premier, une activité traditionnelle qui semble n’avoir évolué que sous l’angle des volumes à traiter. Le sable est en effet depuis très longtemps un matériau de base de la construction. Mais dans une capitale en pleine mutation urbaine, des péniches en apportaient d’immenses quantités pour satisfaire aux besoins de construction d'édifices et de création d'infrastructures que sa croissance et sa transformation appelaient.

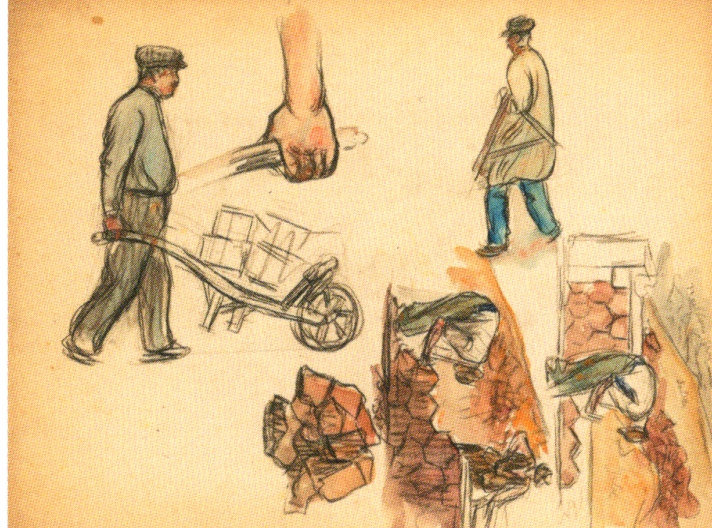

Gaston Prunier était un dessinateur et un aquarelliste reconnu de son vivant, mais que l’histoire de l’art et les musées ont depuis oublié. L’exhumation récente d’œuvres issues du fonds de son atelier permet aujourd’hui de rendre hommage à son talent.

En 1898, il s’installe à Paris et va, lors de ses excursions dans la ville, visiter de nombreux chantiers. Il produira ainsi une œuvre abondante et fidèle sur les transformations de Paris au début du XX° siècle. Dans ses feuilles d’étude, dont celle-ci est un bon exemple, il croque des ouvriers dans leurs gestes et leurs postures avec la précision qu’aurait aujourd’hui un observateur ergonome. Il se place ainsi à hauteur d’homme, s’intéressant aux détails qui font leur vie au travail. Il en montre ainsi l’intime beauté sans chercher à la magnifier.

*****

La deuxième partie de cet article paraitra le mois prochain. Elle permettra d’entrer à l’intérieur d’usines ou de s’enfoncer sous terre pour observer ce qui s’y réalisait, puis de voir comment la représentation du travail fut utilisée à la Belle époque aussi bien pour le glorifier, pour célébrer la concorde sociale ou au contraire appeler à la révolution.

[1] Emmanuel Kant, Critique de la faculté de juger, traduction Alain Renaut, Aubier, Paris, 1995 ; Analytique du sublime, § 25 « Définition nominale du sublime », p 229-232.