Le Greco est essentiellement connu pour ses peintures religieuses ou ses portraits. Il est donc bien difficile, quand on tient un bloc-notes culturel sur le travail et qu’on est un grand admirateur de l’art passionné du Crétois [1], d’y glisser une de ses œuvres. Quel dommage ! Mais heureusement, grâce à la rétrospective que lui a consacrée le Grand Palais l'hiver dernier [2] et à quelques recherches complémentaires, j’ai pu découvrir trois tableaux qui pouvaient trouver légitimement place dans mon blogue. Les voici, accompagnés de quelques commentaires ou analyses.

Portrait d’un geste domestique

El soplón, « le souffleur », est un tableau que le Greco a peint alors qu’il était à Venise ou à Rome [3]. Jeune artiste venant de Crête, c’était un peintre d’icône. Son séjour en Italie fut un long apprentissage de l’art et de la culture occidentale. Cette œuvre manifeste que la leçon a porté ; il y montre en effet qu’il maîtrise désormais la technique du clair obscur, qu’il utilisera pourtant fort peu dans son œuvre. Nous savons très peu de choses de son séjour italien, de l’activité qu’il y a déployée et donc très peu aussi des œuvres qu’il y a produites, notamment pas qui les lui a commandé et pourquoi. Celle-ci serait une ekphrasis, c'est-à-dire la reconstitution d’une œuvre perdue dont on ne connait plus qu’une description textuelle. Dans le livre de l’Histoire naturelle que Pline a consacré à la peinture, celui-ci y évoque ainsi le peintre Antiphilus qui est « loué pour son « jeune garçon soufflant sur un feu » dont l’éclat illumine la maison, au reste très belle, et le visage du garçon lui-même » [4]. C’est un thème qu’a repris Jacopo Bassano, un peintre Vénitien contemporain du Greco dans Intérieur d’un ménage ou les fileuses. On y voit en effet dans le coin gauche du tableau cette scène représentée. Mais elle y figure comme élément d’un ensemble narratif beaucoup plus vaste.

C’est peut-être ainsi que le Greco en a eu connaissance ou à l’occasion d’échanges avec les lettrés et humanistes qu'il côtoyait en Italie. Mais quel qu’ait été le chemin de son inspiration, le Greco s’éloigne de l’idée originale pour isoler le garçon et son geste. Sur un fond brun foncé, la lumière qui jaillit de la braise concentre le regard sur le souffle par lequel le jeune homme stimule des flammes pour allumer la fine chandelle qu’il tient de sa main droite.

Fernando Marias classe les œuvres romaines du Greco dans trois catégories : les tableaux de dévotion, les portraits et les « œuvres pour elles-mêmes » [5]. Celle qui nous occupe appartient incontestablement à cette dernière catégorie. Faute d’en savoir plus sur le contexte de sa création, elle apparaît comme un geste de bravoure artistique, un exercice d’école.

C’est toutefois un thème qui dut plaire au Greco puisqu'il ne l’abandonna pas. En effet, quelques années plus tard, il produisit ce tableau :

Le souffleur n’est plus seul, il est maintenant serré de près par un singe et un homme. L’animal a l’air très intéressé par cette réanimation du feu alors que l’homme semble s’en détourner tout en souriant à pleine dent. Cette scène très simple devient du coup for énigmatique. Sommes-nous au cirque, ce qui expliquerait la présence du singe, ou dans une fable où il lui arrive également d’apparaître ? C’est cette dernière hypothèse qu’accrédite le titre de l’œuvre, Fabula, titre qui lui a été donné car elle tirerait, comme El soplón, son sujet de la littérature antique. Dans cette veine, de nombreuses interprétations ont été proposées, mais seule l’identification du texte qui a servi de référence à la création d’une telle image permettrait de connaitre la morale qui en serait la conclusion.

En consultant des recensions de fables grecques, latines ou du moyen-âge – qui ne sont le plus souvent que des reprises de thèmes antiques – je n’en ai pas trouvé que ce tableau pourrait exactement illustrer. Mais ces lectures m’ont suggéré quelques hypothèses : le singe est, dans quelques uns de ces textes, identifié comme un imitateur [6]. Est-ce ce trait de caractère qui le conduit à marquer autant d’attention au geste du jeune garçon ? Ainsi, dans une fable d’Ésope, un singe, ayant observé comment des pécheurs jetaient leurs filets dans une rivière, voulu, une fois que ceux-ci se furent retirés, les imiter, mais il se prit dedans et fut en danger d’être noyé. « Il se dit alors : « je n’ai que ce que je mérite. Pourquoi ai-je entrepris de pêcher sans avoir appris ? » » [7]. Comment interpréter le personnage de gauche et son rire carnassier ? Serait-il « l’homme gauche et brutal » stigmatisé dans cette autre fable d’Ésope : « Prométhée, sur l’ordre de Zeus, avait modelé les hommes et les bêtes. Mais Zeus remarqua que les bêtes étaient plus nombreuses ; il lui commanda d’en faire disparaître un certain nombre en les métamorphosant en hommes. Prométhée exécuta cet ordre. Il en résulte que ceux qui n’ont pas reçu la forme humaine dès le début ont bien une forme d’homme, mais une âme de bête » [8].

Ce ne sont là que de fragiles hypothèses. Si la maîtrise du feu est un art que seuls les hommes connaissent, cela ne dit rien des intentions qui rassemblent autour de son exercice ces trois protagonistes. Mais si le mystère de l’œuvre reste entier, il n’empêche en rien – peut-être même au contraire exacerbe t’il notre regard – de contempler ses jeux de lumières et la sensualité qui en émane. Ce pourrait être d’ailleurs cela le véritable sujet de l’œuvre.

Regarder le travail ou bien l’œuvre en train de se faire ?

Ici, ce n’est plus un geste domestique que peint le Greco, mais un travail artisanal.

Ainsi présentée, cette situation n’a rien que de très banal : un charpentier s’arc boute pour peser sur le foret avec lequel il est en train de percer un madrier pendant qu’il s’appuie sur celui-ci de sa main gauche afin de conserver son équilibre. Mais si on glisse les yeux vers la gauche, ce travail ordinaire fait l’objet de l’attention surprenante de trois femmes. Qu’y a-t-il là qui les intéresse tant ? Est-ce le geste professionnel ou ce qu’il est en train de fabriquer qui attire ainsi leurs regards ?

Cette scène ne se comprend que si on la replace dans l’ensemble dans lequel elle figure, à la partie inférieure d’une grande peinture religieuse du Greco : El expolio.

Le titre espagnol de cette œuvre peut se traduire par spoliation ou dépouillement. En français, elle est identifiée, à tort, comme Le partage de la tunique du Christ. A tort, car les Évangiles indiquent explicitement que c’est après l’avoir crucifié qu’eut lieu ce partage [9]. Or, dans cette représentation, le Christ est vêtu d’une tunique pourpre, celle que les soldats de Ponce Pilate lui donnèrent après l’avoir dépouillé de ses propres vêtements, fouetter, puis couronner d’épines. Il n’a pas encore porté sa croix qui est en cours de fabrication dans le coin droit du tableau.

C’est un tableau magnifiquement construit qui multiplie les contrastes. Ce qui frappe dès le prime abord, c’est la noblesse du Christ qui occupe le centre de la toile, le visage tourné vers le ciel, indifférent à ce qui se passe autour de lui, et l’éclat pourpre de son manteau qui donne sa dominante colorée au tableau. Bien qu’ayant subi les premiers supplices, il n’en porte aucun stigmate. Une foule bigarrée se presse autour de lui. Les hommes qui l’entourent sont de plus en plus nombreux au fur et à mesure que l’œil remonte sur la toile, donnant l’impression qu’ils se tiennent sur un plan incliné. Leurs regards se tournent de tous côtés, rare étant ceux qui le porte sur le Christ. Au-dessus de cette masse, des lances et des piques déchirent un ciel qui tire vers le violet, faisant à nouveau symboliquement coexister la violence humaine et la sérénité du supplicié. Les femmes, les seules de cette scène, en bas à gauche sont les trois Marie. Leurs visages sont emplies de douceur ; elles regardent la fabrication de la croix et semblent converser à son sujet, pendant que l’ouvrier est totalement absorbé par sa tâche.

Finalement, dans ce tableau, tous les protagonistes ont l’air d’être ailleurs, leurs préoccupations différentes étant signifiées soit par des regards qui vont dans toutes les directions, soit par des activités distinctes. Cette dynamique des regards et des activités est renforcée par la structure de l’ensemble qui distingue une partie inférieure, terrienne, assujettie au temps présent du travail en train de se faire, une partie médiane avec un Christ enseveli par une masse humaine hostile qu’il perce comme une torche, et en haut, le ciel auquel il semble déjà appartenir. C’est ce savant équilibre esthétique que le Greco a heureusement refusé de bouleverser bien que ses commanditaires le lui aient demandé – pour des raisons que nous allons voir maintenant.

Quel prix reconnait une œuvre à sa juste valeur ?

Ce tableau fit beaucoup pour la célébrité du Greco en Espagne, où il venait de s’installer. Il traitait un thème religieux peu courant, sous une forme innovante et dynamique. Les répliques qui en ont été faites ensuite montrent qu’il a dû beaucoup plaire. Mais c’est aussi une œuvre qui est à l’origine d’un litige autour de son prix, entre son auteur et ses commanditaires. Il en préfigure de nombreux autres dans lesquels Le Greco se trouva impliqué par la suite.

Alors que je cherchais avec difficulté des œuvres du Greco qui puissent avoir un rapport avec les thèmes de mon bloc-notes, ce n’est finalement pas dans les peintures que j’ai trouvé le lien le plus puissant, mais dans l’histoire de ce litige, largement documenté. En effet, il pose de manière crue et inhabituelle pour nous la double question de la valeur d’une production et de la rémunération de son auteur. Voici l’affaire [10] :

En juillet 1577, le Greco signe un contrat avec la Cathédrale de Tolède pour la création d’une œuvre, qui devait trouver place dans la sacristie, représentant le dépouillement du Christ au moment de le mettre en croix. Il était accompagné d’une avance de 36 ducats. L’artiste reçut un complément l’année suivante, en novembre, de 100 ducats. En juin 1579, le tableau est achevé. Se pose alors la question de la rémunération finale du peintre qui s’estimait alors sur la base de la valeur de l’œuvre. Quelque jours plus tard donc, une commission se réunie pour cette évaluation. Elle était composée de 4 experts, deux désignés par la Cathédrale et deux par le Greco. Pressentant qu’ils n’arriveraient pas à la même conclusion, ils s’accordèrent sur le nom d’un arbitre, s’engageant à ne pas contester son arbitrage.

C’est dans les raisons que les différents experts ont donné de leur estimation que résident aujourd'hui pour nous tout l’intérêt car elles sont facilement transposables à notre époque. Les experts de la Cathédrale estimèrent à 227 ducats la toile et ils exigèrent que le Greco enlève « quelques unes des impropriétés qui s’y trouvent car elles modifient ladite histoire et jettent le discrédit sur le Christ, ainsi les trois ou quatre têtes qui sont au-dessus de celle du Christ, les deux casques et encore les Saintes Maries et la Vierge dont la présence trahit l’Evangile car elles ne se trouvaient pas sur son passage » [11]. De leur côté, les experts nommés par Le Greco l’évaluèrent à 900 ducats ce qu’ils estimaient conforme à « la dimension et l’art de la composition dudit tableau et l’histoire qui y est représentée car l’estime en laquelle on le tient est si grand qu’elle n’a ni prix ni estimation, mais que, eu égard à la misère des temps et à la valeur que de telles œuvres y ont, on doit rétribuer le travail et la peine, l’habileté, l’art, la dépense et le temps employé » [12].

L’écart était abyssal, la proposition des experts de la Cathédrale se rapprochant des prix pratiqués à Tolède, ceux du Gréco des devis italiens. L’expert désigné comme arbitre fixa le prix à 312 ducats et renvoya aux théologiens la question des impropriétés. Il fallu l’intervention, en septembre 1579, de l’alcade de Tolède et ses menaces pour que Le Greco accepta le prix fixé par l’arbitre. Bien qu’il s’engageât également à apporter les corrections demandées, il ne le fit finalement pas ; il fut néanmoins payé du solde en décembre 1581, sans que l’on sache ce qui a pu se passer entre ces dates pour que l’affaire se confluât ainsi.

Je n’ai aucune idée de ce que représentaient à l’époque les montants en jeu. En revanche, les arguments développés par les deux groupes d’experts dressent un vaste panorama des raisons invocables pour justifier une valeur. Le premier fait à relever toutefois se situe en amont de la négociation et la rend inévitable : une peinture est une œuvre qui, compte tenu de la liberté créatrice de son auteur, ne peut pas s’évaluer a priori. Il faut qu’elle soit achevée pour qu’une estimation puisse en être faite ; les versements antérieurs ne sont donc que des acomptes à valoir sur le prix final.

Les experts de la Cathédrale mettent en avant la commande et les entorses qui lui ont été faites. Il est possible que leurs arguments soient de mauvaise foi, seulement invoqués pour justifier leur estimation. Dans les représentations religieuses en effet, les écarts avec la lettre des Évangiles sont souvent importants. Par exemple, les trois chutes du Christ alors qu’il portait sa croix ne sont citées dans aucun d’entre eux ce qui n’a pas empêché toutes les églises à partir du XV° siècle de reproduire des chemins de croix qui les présentent. Jean-Paul II les a d’ailleurs corrigés, en décidant d’enlever toutes les stations qui ne figurent pas dans les Écritures et de les remplacer par ce qui y était explicitement rapporté. Toutefois, les experts désignés par la Cathédrale expriment légitimement le point de vue du client puisque c’est pour lui et à sa demande que l’œuvre a été conçue ; ils ont donc bien voie au chapitre.

La position des experts mandatés par Le Greco est aussi très intéressante. D'abord, ils contestent l’idée même qu’une telle peinture puisse avoir un prix et se rabattent donc sur ce qu’elle a demandé en travail, en peine, en habileté, en art, en dépense et en temps employé. C’est cela qu’il faut honorer, ce qui renvoi à l’origine même de la notion d’honoraire qui est la rétribution d’une action digne et noble, ce pourquoi on la distinguait du salaire des ouvriers assignés à une tâche. Les six termes qu’ils mettent en avant et qui appellent rémunération sont aussi intéressants. On y voit le travail distingué de la peine et du temps qu’on y consacre. Il devient donc une activité productive engagée pour répondre à un besoin, sans prise en compte de ces corrélats que sont la peine ou le temps qu’elle nécessite. Ces derniers font l’objet d’une demande de rétribution spécifique. L’art et l’habileté sont également distingués, le premier renvoyant probablement à la conception d’ensemble de l’œuvre et l’habileté à la qualité de sa réalisation. Enfin, les dépenses occasionnées par la fabrication (le châssis, la toile, les peintures, les charges de l’atelier…) relèvent plutôt d’une logique de remboursement ou de défraiement. Elles peuvent d’ailleurs être significatives [13].

Cette approche de la rémunération d’une œuvre produite n’est pas analytique bien qu’elle en ait l’air. Chaque partie n’est pas pesée pour elle-même puis les montants ajoutés les uns aux autres. Ce sont en fait les composantes justificatives d’un montant d’honoraire qui reste fourni globalement. A l’exception des dépenses, elles sont autant de signes de reconnaissance du travail et du talent de l’artiste. C’est peut-être la raison pour laquelle Le Greco s’est trouvé souvent en conflit autour de l’évaluation a posteriori de ses tableaux : il ne les percevait pas se hisser à la hauteur de son talent.

Pour le plaisir des yeux : l’évolution du style d’un apatride de l’art

Le Greco était Crétois et fier de l’être, ce qu’il manifestera par exemple en signant jusqu'à la fin de sa vie ses tableaux de son véritable nom, Domenikos Theotokópoulos, qu’il écrivait en lettres grecques et non pas latines. De sa vie sur l’île, nous savons fort peu de choses. Quelques documents toutefois le signalent comme « maître de la peinture d’icônes », maîtrise qu’il a probablement acquise dans des ateliers de peinture de Candie, la ville où il serait né. De sa production crétoise, les experts ne s’accordent que sur deux œuvres : un Saint Luc peignant la vierge (vers 1560- 1567) et une Dormition de la vierge (vers 1567).

Bien qu’elle soit abîmée, cette toile sur bois permet de prendre la mesure de la culture picturale du Greco Crétois, son point de départ en quelque sorte.

Luc, l’évangéliste, après la crise iconoclaste [14], a été représenté en peintre afin de conférer une pleine autorité religieuse aux icônes. C’est à lui notamment que la tradition attribue la création de la première « Vierge Hodegetria [15] » qui repose ici sur un chevalet : une mère soutient son enfant de son bras gauche et, de la main droite, signifie qu’elle le conduit sur le chemin de la vie. Le Greco s’inscrit avec cette œuvre dans le canon pictural byzantin : il utilise un support en bois, des feuilles d’or pour ses fonds et respecte les codes de représentation des saints et bienheureux. Mais en même temps, il y intègre des éléments d’innovation avec par exemple le rendu en perspective du tabouret et de la boite de pigments placés sous le chevalet ou en intégrant dans la scène un ange qui ressemble aux gravures d’œuvres occidentales qui se diffusaient à l’époque sur l’île [16].

Alors que nous connaissons si peu de ses œuvres crétoises, il est presque miraculeux que celle-ci nous soit parvenue, car on peut aussi la lire comme un autoportrait symbolique, préfigurateur du combat pour la reconnaissance de son art qu’il manifestera avec force lors de ses conflits avec ses commanditaires, autour du prix de ses œuvres. En effet, Luc est ici un artiste qui est honoré pour son talent par un ange venu du ciel qui vient le couronner de laurier parce qu’il a « créé l’image divine », ce que proclame la banderole qui suit le mouvement du bras droit de l’évangéliste.

Avec cette œuvre, Le Greco montre qu’il a rompu avec la tradition iconique et qu’il maîtrise désormais les techniques picturales des meilleurs maîtres vénitiens ou romains de son temps, le Titien, le Tintoret ou Michel Ange. Il confère une grâce infinie à cette scène tant de fois représentée.

Le cadre est très serré, ne livrant du contexte que le bas d’une croix, une couronne d’épines et un morceau de ciel sombre et menaçant. Le corps du Christ, baigné dans une lumière froide, est encore souple comme l’atteste l’élégant mouvement de son bras droit ; il apparaît comme un bel endormi, même si les traces de la passion sont bien présentes. Il est soutenu par Marie, enveloppé dans sa toge et ses reflets bleus. Le regard plein de compassion que porte sur son fils la vierge n’a plus rien des traits figés des icônes byzantines. Ce tête à tête est si intense qu’il les isole alors même qu’autour d’eux deux autres personnages viennent manifester leur peine. Marie-Madeleine à droite se tient dans une pose jumelle de Marie, comme pour redoubler leur affliction et leur tendresse. A gauche, Joseph d’Arimathée, dans un audacieux raccourci, vient de détacher le Christ de sa croix et le soutient encore d’une main après l’avoir déposé sur les genoux de Marie. Il est celui qui a agit pour rendre ce corps martyrisé à sa mère, et se tient maintenant en retrait, manifestant son humilité et son dévouement.

Cette concentration de beaux personnages pleins de délicatesse, de tendresse et de peines insondables fait de cette scène religieuse un grand moment d’humanité et incontestablement une des œuvres les plus gracieuses et séduisantes du Greco.

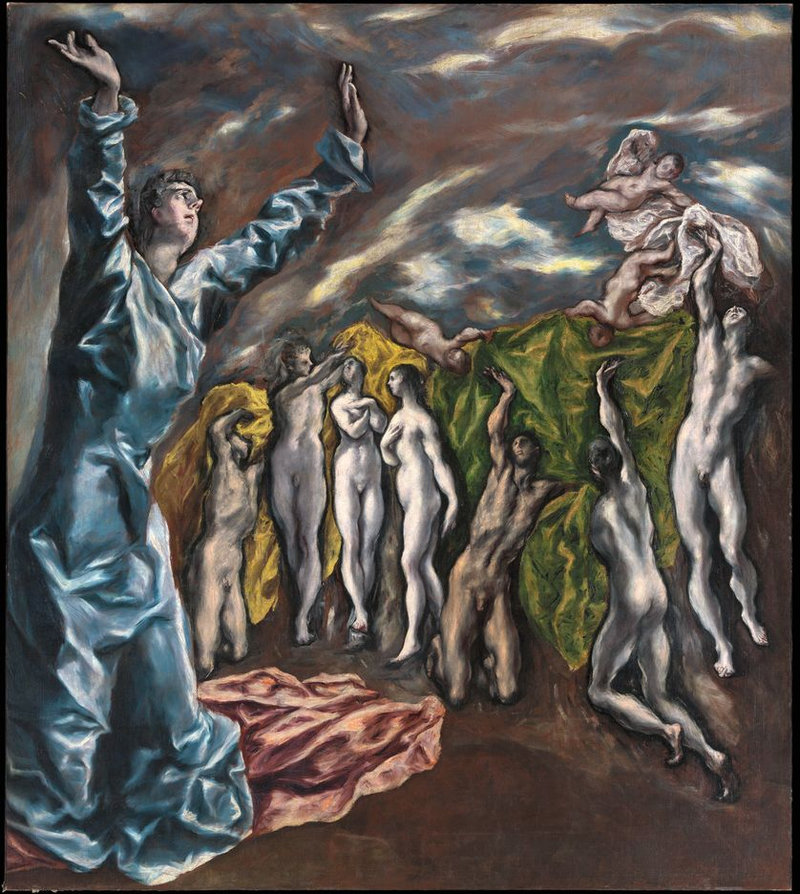

Et pour terminer ce parcours, voici une de ses dernières œuvres, qu’il n’a pas eu le temps d’achever et qui a été amputée de sa partie supérieure. C’est une de celle qui caractérise le mieux le style qu’il s’est forgé en dépassant les influences reçues lors de sa formation de peintre en Crête puis en Italie. C’est aussi ce style, longtemps qualifié d’extravagant par de nombreux critiques d’art, qui lui a valu d’être écarté du panthéon de la peinture occidentale pendant plusieurs siècles [17]. Il n’y a retrouvé sa place qu’au début du XX° siècle, grâce à la reconnaissance d’artistes et d’intellectuels qui le considérait de plein droit comme un peintre espagnol. Pablo Picasso, pendant la période bleue, se référera souvent à lui, allant même jusqu’à titrer de l’un de ses dessins de l’époque « Yo, el Greco » (moi, le Greco). On peut, sans forcer, trouver dans la composition de ses Demoiselles d’Avignon une réminiscence de L’Ouverture du cinquième sceau.

Le thème du tableau du Greco est directement inspiré de l’Apocalypse et lui a donné son titre. Il s’agit du moment où l’agneau ouvre le cinquième des sept sceaux. Jean voit alors les âmes des martyrs qui demandent quand ceux qui les ont martyrisés vont enfin être jugés et condamnés. Il poursuit : « Une robe blanche fut donnée à chacun d’eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelques temps encore, jusqu’à ce que soient au complet leurs compagnons d’esclavage et leurs frères qui allaient être tués comme eux » [18].

La lettre est respectée dans ses grandes lignes : Jean à gauche proclame sa vision ; sept martyrs, femmes et hommes, sont nus et trois anges descendent du ciel pour leur apporter des tuniques blanches et couvrir leur nudité. En revanche, la tonalité de l’œuvre lui donne un air de fête plutôt que de fin du monde. C’est aussi un des talents de l’artiste : il s’arrange toujours dans ses peintures pour y glisser quelque chose de pétillant et joyeux. C’est particulièrement le cas ici. Cela commence par le chatoiement des couleurs, peu nombreuses et savamment placées : bleu pour Luc et rose à ses pieds, jaune et vert pour les martyrs, brun pour le sol, marron et bleu pour le ciel. Cela se poursuit par la dynamique des figures : toutes sont minces et élancées – sauf les anges plutôt dodus ; Jean tend les bras vers le ciel, les hommes aussi pendant que les femmes les croisent sur leur poitrine. Quant aux anges leur descente a dû être brutale : ils atterrissent comme ils peuvent, deux d’entre eux arrivant même la tête en bas !

Quelle merveilleuse grâce nous fait cet artiste que de nous délivrer à l’automne de sa vie, sur le fond d’une prophétie catastrophique, un tel message d’allégresse. Une leçon que nos collapsologues d'aujourd'hui n’ont malheureusement pas retenue…

[1] Domenikos Theotokópoulos, dit le Greco, serait né à Candie, en Crète, en 1541. Il y vécut jusqu'en 1566. Il migra ensuite en Italie, à Venise puis à Rome, avant de s’installer en 1570 à Tolède en Espagne où il réalisa la plus grande part de son œuvre.

[2] Cette exposition s’est tenue du 16 octobre 2019 au 10 février 2020. C’était la première en France qui portât sur l’ensemble de l’œuvre du Greco. Ceux qui n’auraient pas eu la chance de pouvoir l’admirer peuvent en prendre la mesure en consultant le magnifique catalogue dont elle a été l’occasion (Edition du Louvre, Paris, 2019).

[3] José Manuel Pita Andrade, Le Greco, Fernand Nathan, Paris, 1983, page 26

[4] Pline l’ancien, Histoire naturelle, La pléiade-Gallimard, Paris, 2013, livre XXXV, XL, 138. Pline y mentionne également deux autre artistes qui ont illustré ce thème : le sculpteur Lucius et le peintre Philiscos, ce dernier plaçant le jeune garçon dans l’atelier d’un peintre.

[5] Fernando Marias, Greco, biographie d’un peintre extravagant, Société nouvelle Biro, Paris, 1997.

[6] « On raconte qu’un roi d’Egypte enseigna jadis à des singes à danser la pyrrhique [danse guerrière où on mime un combat], et que ces animaux – qui sont très doués pour imiter les gestes des hommes – l’apprirent très vite ». Lucien, « les singes danseurs », Fables grecques et latines de l’antiquité, Les Belles Lettres, 2018, p. 17

[7] Ésope, « Le singe et les pécheurs » in Fables grecques et latines de l’antiquité, p 156

[8] Ésope, « Prométhée et les hommes » in Fables grecques et latines de l’antiquité, p 163

[9] Jean fourni le texte le plus détaillé : « Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et en firent quatre parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d’un seul tissu d’en haut jusqu'en bas. Ils se dirent entre eux : Ne la déchirons pas, mais désignons par le sort celui à qui elle appartiendra. C’était pour que soit accomplie l’Ecriture : Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma robe », Évangile selon Jean 19, 23-24

[10] Cette affaire est contée en détail par Fernando Marias dans son ouvrage sur le Greco déjà cité, pages 129 à 136. C’est de cette source que j’ai tiré cette synthèse.

[11] Cité par Fernando Marias, Ibidem, p 132

[12] Cité par Fernando Marias, Ibidem, p 132

[13] Par exemple, le retable commandé au Greco par la Cathédrale fut estimée d’un commun accord par les experts à 535 ducats. L’or utilisé pour la dorure représentait à lui seul 166 ducats, soit presque un tiers du montant total (source : Fernando Marias, Ibidem, p 135)

[14] Cette crise a frappé le monde orthodoxe de 725 à 842 après J.C. Les tenants de l’iconoclasme rejetaient toute vénération des représentations divines, considérée comme des actes d’idolâtrie. Elle s’est traduite par la destruction d’un grand nombre d’icônes dans les églises Byzantines.

[15] Hodegetria vient du grec ὁδηγε̿ω : je conduis, je guide.

[16] La Crête était depuis 1211 sous le protectorat de la république de Venise qui y maintenait une coexistence pacifique entre les religions byzantines et romaines et favorisait les échanges entre l’orient et l’occident. L’ange qui apparaît à l’évangéliste serait inspiré d’une gravure de G.B. d’Angeli d’après un dessin de Bernardino Campi (Source : Fernando Marias, Ibidem, p 52)

[17] Michael Scholz-Hänsel, El Greco, Taschen, Cologne, 2004, page 89

[18] Jean, Apocalypse, VI, 9-11

Merci Michel. Très intéressant de découvrir ce Gréco là.

Texte très intéressant, merci beaucoup!

J’ai appris beaucoup de choses, notamment sur les aspects contractuels et aussi sur les fables.

Petite correction : vous vous emmêlez un peu les pinceaux (du Greco;-)), dans le dernier tableau. L’Apocalypse est de Jean, pas de Luc (lui c’est le peintre, comme vous l’indiquez justement dans votre première analyse). C’est donc Jean qui est représenté. Il m’arrive moi aussi de faire très souvent ce genre d’étourderie. Je vous comprends très bien. 😉

Merci de votre lecture : j’ai rangé les pinceaux !