Si Toulouse-Lautrec n’est pas le premier à peindre des prostituées [1], il est en revanche le premier à leur avoir consacré une part significative de son œuvre. Mais que laisse-t-il entrevoir ainsi de leur métier ? Quel regard porte t’il sur elles et sur lui ? A quoi a t-il été sensible ? Finalement, peut-on dire qu’il rend compte d’un travail ?

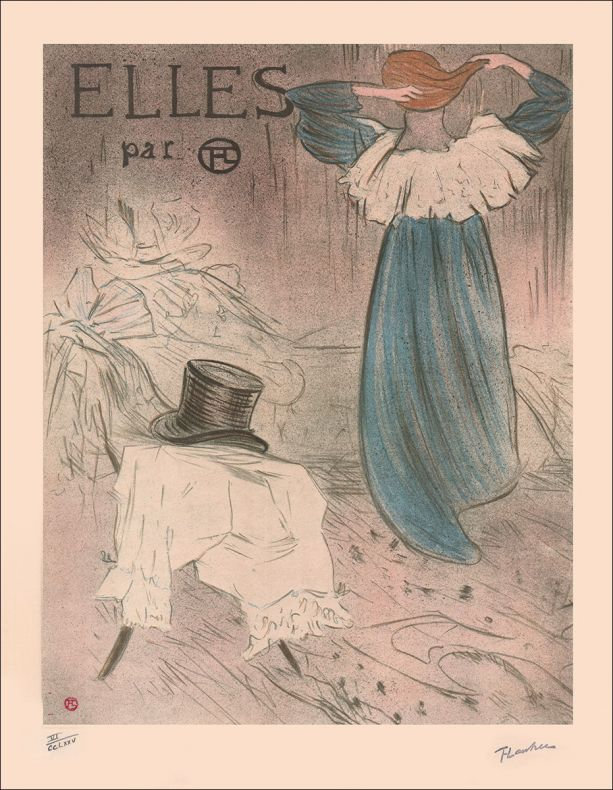

Commençons cette enquête par la couverture d’Elles, un album de lithographies qu’il a consacré à cet univers féminin [2].

Ce qui frappe immédiatement, c’est la délicatesse et l’économie de moyens avec lesquels le thème de l’ouvrage est annoncé : une femme en robe de chambre arrange sa coiffure devant un lit richement pourvu de dentelles ; elle nous tourne le dos. Au premier plan, un haut de forme est posé sur une culotte en froufrou. C’est donc d’elles dont il va s’agir, sans qu’eux apparaissent, eux pour lesquelles elles sont là. Il n’y a rien de grivois dans cette image. La sexualité n’est pourtant pas pour autant ignorée, au contraire, mais elle n’est qu’évoquée sous forme de deux attributs, masculin et féminin, posés l’un sur l’autre.

Pour réaliser cette belle entrée en matière, Toulouse-Lautrec a repris un thème qu’il avait traité quelques années auparavant d’une femme, vue de dos, se coiffant face à un miroir.

Mais ici, toute référence à un contexte est absente. En ayant déplacé cette scène sur la couverture d’Elles, il montre que c’est l’intimité des femmes qui l’intéresse et le fascine [3]. Ce sont les gestes de leur vie quotidienne qu’il va obstinément chercher à saisir, parfois dans leur crudité comme nous le verrons.

On peut gloser sur les motivations de l’artiste à peindre des prostituées. Certes, il utilisait leur service. Il séjourna même quelques jours dans la maison close de la rue des Moulins. En tant que peintre, est-ce leur vitalité ou leur sensualité qui l’inspire comme il le laisse ici entendre : « Le modèle est toujours empaillé ; elles, elles vivent. Je n’oserais pas leur donner les cent sous de la pose et pourtant Dieu sait si elles les valent. Elles s’étirent sur les canapés comme des animaux » [4] ?

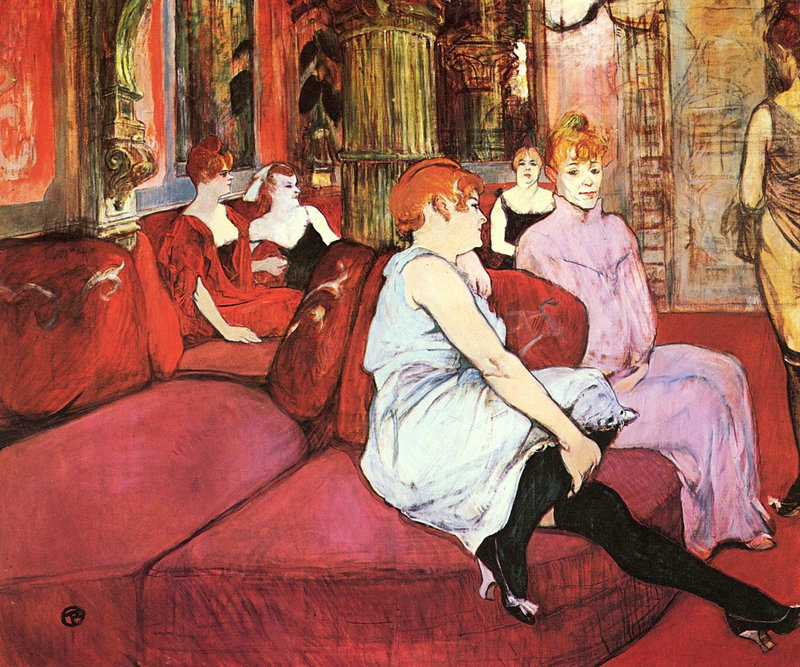

On pourrait imaginer être dans le salon cossu d’un hôtel ou d’un théâtre si ne se tenait sur la droite une incongruité : une femme qui relève sa jupe jusqu’à la ceinture nous découvrant ainsi ses jambes et un angle de ses fesses. Avec cette peinture, Toulouse-Lautrec nous ouvre la porte d’une maison close qu’il fréquentait et dont il connaissait les pensionnaires. Nul homme n’est encore présent ; ces femmes les attendent. L’impression de quiétude qui émane du tableau tient autant aux postures et à la sérénité des visages de ces dames, qu’aux tons chauds et aux couleurs complémentaires utilisés pour rendre la scène.

Sous Napoléon III, pour des raisons de santé et d’ordre public, les prostituées étaient contraintes de vivre dans des maisons de tolérance dirigée par une mère maquerelle. Dans ce cadre d’exercice, leur activité devenait licite, même si pesait sur elles la réprobation de la morale dominante – ce qui ne les empêchait pas d’avoir des clients et des habitués. Toulouse-Lautrec le savait bien, et savait donc combien il faisait œuvre de transgression, lui l’aristocrate bien né, en prenant ces femmes comme sujet de sa peinture. Dans sa correspondance, il le dit à sa grand-mère : « je voudrais vous parler un peu de ce que je fais, mais c’est tellement spécial, tellement « hors la loi ». Papa me traiterait bien entendu d’outsider » [5].

Mais il jouait aussi de ambiguïté et de la transgression et s’en amusait peut-être. Ainsi l’exposition des lithographies d’Elles n’était pas publique, mais se tenait dans deux salles fermées à clé. Or, ces œuvres n’ont absolument rien de pornographiques. Il y représente simplement différents moments de la vie quotidienne de femmes comme les autres : quand elles dorment, font leur toilette, se coiffent, se délassent sur un lit… Il y laisse parfois quelques allusions coquines comme sur celle-ci :

La jeune femme ouvre un œil ; elle serre de sa main gauche un coussin qui pourrait bien ressembler à un postérieur… Mais libre à chacun de ne pas y porter attention ou d’interpréter autrement ce dessin.

Avant ou après la chose…

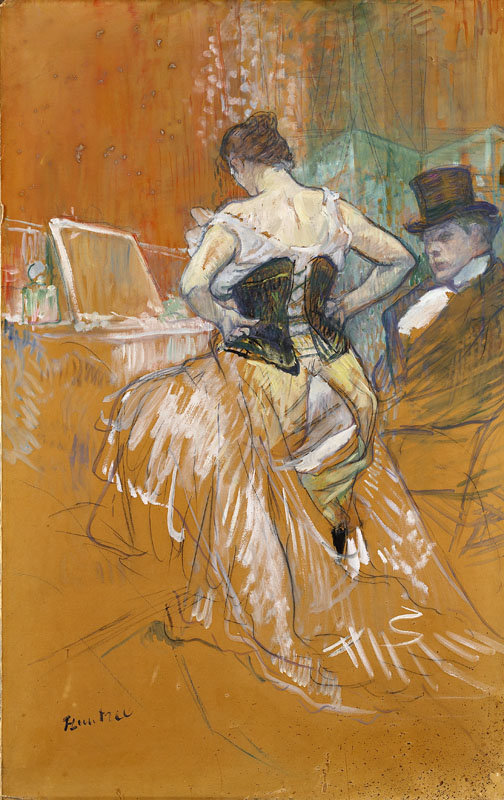

S’il nous ouvre la porte des maisons closes, il ne peint à aucun moment ce pour quoi les hommes s’y rendent, mais seulement son avant ou son après.

Ce croquis n’est qu’une étude, mais finalement plus intéressant que la lithographie publiée dans Elles. On y retrouve le style si caractéristique de l’artiste : son goût de l’inachevé, de l’incomplétude, qui donne à voir seulement avec les prémisses de l’œuvre ; son talent pour rendre le mouvement en cours, qu’il ne fait que suspendre ; un carton de reste bien visible qui apporte sa chaude couleur et met en valeur le travail de l’artiste ; la qualité de son dessin qu’il concentre sur quelques lignes essentielles ; des couleurs savamment jetées aux endroits stratégiques… et bien sûr, le choix de la scène, typiquement lautrecienne, ambiguë : le geste de la femme laisse penser qu’elle est en train de lacer son corset. C’est sur lui que le peintre s’acharne en le noircissant d’épais traits. Il en fait ainsi le centre de l’œuvre, mais n’oublie pas de lui donner un écho masculin dans le haut de forme. La chose aurait donc eu lieu et se poursuit pour le client, qui, lui, s’est déjà rhabillé, par le plaisir des yeux.

Tout ici est suggestion, érotisme latent, comme aussi sur cette œuvre, si fascinante :

Comment peut-on en si peu de lignes et quelques taches de couleurs atteindre un si haut niveau de sensualité ? Cette femme est belle, rousse comme il les aimait. Elle est totalement absorbée par son geste et fait de nous des voyeurs admiratifs de la grâce avec laquelle elle tire son bas.

Les risques du métier

Toulouse-Lautrec est un artiste, pas un sociologue ; il ne décrit pas un milieu, il l’observe et choisit de représenter certains de ses moments. C’est ce qu’il fit avec les visites médicales. Pour obtenir ou conserver leur carte professionnelle et pouvoir exercer leur métier, les pensionnaires des maisons closes devaient y recourir régulièrement. Ce dispositif permettait de lutter contre le développement des maladies vénériennes, et notamment de la syphilis, plus efficacement que ne l’aurait été le recours à la morale. C’est d’ailleurs lui qui justifiait à l’époque la tolérance accordée à la prostitution.

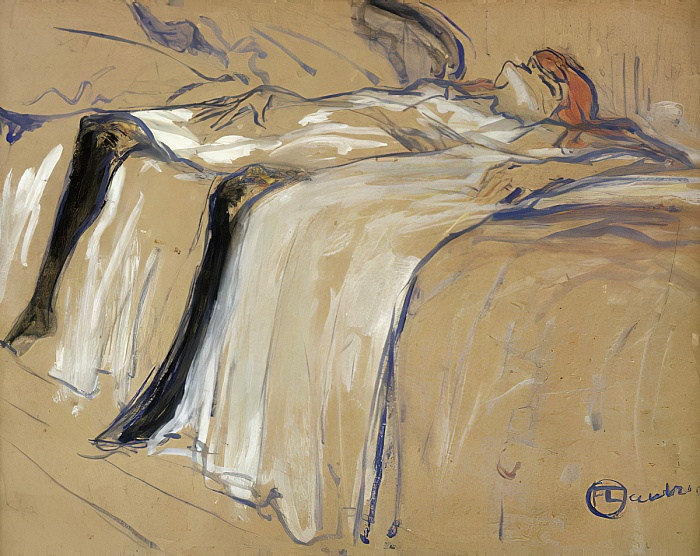

Ce n’est pas un risque du métier qui est figuré ici, mais un des effets possibles du travail sexuel. Cette lithographie tirée d’Elles est à la fois claire et obscure. Une femme vient de s’affaler sur un lit comme épuisée sans que l’on puisse en connaître la raison. Cette incertitude se lit dans les titres donnés à l’œuvre : « seule » qui suggère une cause, ou « lassitude » qui désigne ce que l’on voit. Toulouse-Lautrec représente souvent les prostituées en train d’attendre le chaland, mais cela ne dit rien de la fréquence avec laquelle elles étaient sollicitées et donc rien de la fatigue, physique ou morale, que celle-ci pouvait engendrée. Mais on peut aussi, tout simplement, interpréter cette représentation comme une métaphore du plaisir tarifé, un double jeu dans lequel l’artiste était passé maître et qui lui permettait de défier la censure.

Scènes de la vie quotidienne

On le voit, les femmes n’intéressent pas le peintre que pour les instants de désir charnel qu’attise le regard, mais dans tous les moments de leur vie. Si ces maisons étaient ouvertes aux hommes de passage, elles étaient closes pour les femmes qui y œuvraient ; elles y vivaient nuit et jour. Il pouvait donc les saisir dans les multiples scènes de leur quotidien.

Ici, elles se retrouvent dans un réfectoire, au moment d’un repas. A l’avant-scène, trois d’entre elles se tiennent comme resserrées les unes contre les autres. Le regard perdu, elles semblent prises dans des rêveries solitaires pendant qu’à l’arrière plan, trois autres semblent en écouter une quatrième, en train de leur parler. Les tons pastels, roses et bleus, confèrent une atmosphère sereine à la scène, que vient juste violenter le rouge et les traits hardis du vin sur la table.

Là, les grisettes meublent leur attente en engageant une conversation, affalées sur des fauteuils.

L’impudeur fait partie de leur quotidien. Le sexe de celle qui nous fait face n’est caché – pas complètement d’ailleurs – que par une étoffe blanche opportunément placée là. Toulouse-Lautrec montre ces femmes sans fard. Il ne cherche ni à les anoblir, ni à les caricaturer, mais seulement à rendre compte de la réalité de leur vie.

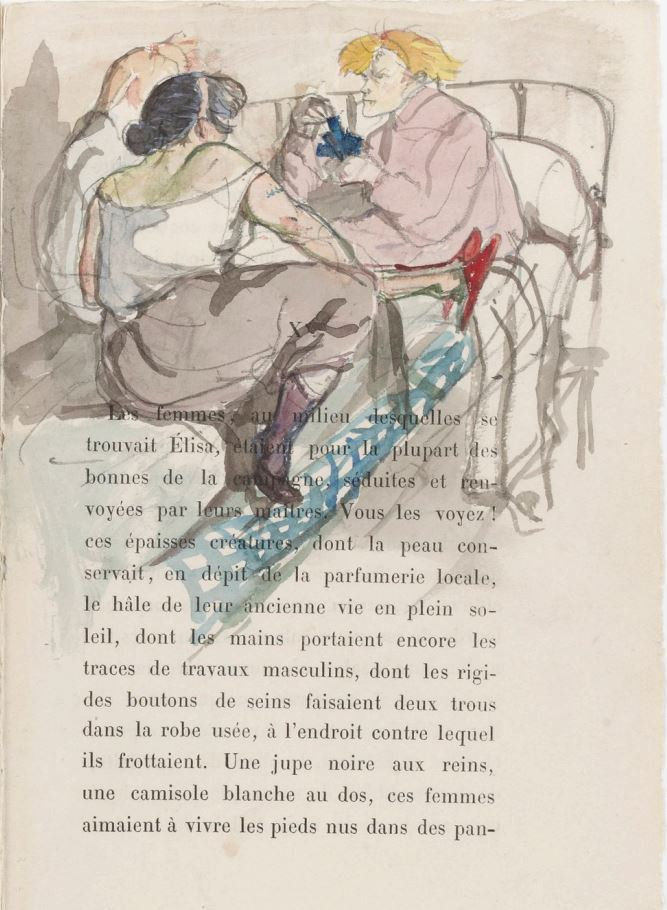

Toulouse-Lautrec peut aussi les saisir en train de jouer aux cartes, assises sur un lit, comme sur cet exemplaire de La fille Élisa :

Élisa est une jeune fille qui se prostitue pour échapper à sa mère et son existence misérable, puis qui, pour avoir assassiné son amant, passe le reste de sa vie en prison où elle meurt. Ce roman d’Edmond de Goncourt fit scandale à sa parution en 1877 car il mettait en scène non plus des demies mondaines comme la Dame aux camélias, mais l’indigence et la pauvreté des filles publiques [6].

Toulouse-Lautrec, probablement à l’époque où il commença à fréquenter les maisons closes, en illustra un exemplaire. Il réalisa sur celui-ci une dizaine d’aquarelles et quelques esquisses à la mine de plomb [7]. On ne sait s’il le fit pour lui-même ou s’il avait l’intention de les publier. Edmond de Goncourt de toute façon ne l’aurait pas accepté [8] car il portait un jugement négatif sur sa personne et son art. Il écrit en effet dans son journal, après avoir visité une de ses expositions : « Toulouse-Lautrec, un homoncule ridicule, dont la déformation caricaturale semble se refléter dans chacun de ses dessins » [9].

L’amour saphique

Alors qu’aucune œuvre de l’artiste ne montre de relation hétérosexuelle en acte, en revanche, il n’a pas hésité à témoigner de l’amour qui pouvait lier certaines pensionnaires entre elles. Il les peint alors avec beaucoup de retenues, à demies assoupies dans un même lit, échangeant de tendres paroles ou entraînées dans des étreintes et baisers passionnés.

Toulouse-Lautrec et l’amour saphique

Cliquer sur l’image pour l’agrandir, puis sous l’image pour circuler. En haut puis en bas, de gauche à droite : 1 Dans le lit, 1893 2 Dans le lit, 1892 3 Au lit, le Baiser, 1892 4 Le baiser, 1893

L’ambiguïté de l’artiste, celle avec laquelle il aime jouer, est ici encore présente. Ces filles sont androgynes, coiffées à la garçonne, différentes de celles qu’il peint habituellement. Ce qu’il restitue, c’est leur tendresse ; on peut imaginer que certaines lorettes, exposées aux précipitations ou brutalités masculines, préfèrent trouver librement chez leurs consœurs du réconfort, de la sensualité, de l’écoute, de l’affinité, autrement dit de l’amour.

Du travail sexuel

En s’intéressant aux maisons closes et à leurs pensionnaires, Toulouse-Lautrec ne s’est pas lancé dans un reportage pictural ou dans un exercice de sociologie, mais il a rendu compte, sans jugement surplombant, de certaines situations de vie qu’il y rencontrait et qui l’inspiraient. Il a délibérément mis de côté certaines scènes ; il n’a ainsi jamais dessiné les actes sexuels qui étaient pourtant la raison d’être de ces maisons, le cœur de leur activité économique. Était-ce par pudeur, par respect, par crainte de la censure ou du jugement de sa famille ? Il a emporté avec lui ses raisons, et c’est très bien comme cela.

Si Edmond de Goncourt portait un jugement à l’emporte pièce sur lui, en revanche, l’écrivain et le peintre partageaient une même volonté de rendre justice à la vie de ces femmes – ce qui d’ailleurs peut être une raison pour laquelle Toulouse-Lautrec a souhaité croquer des scènes du roman sur un exemplaire lui appartenant. On peut donc légitimement utiliser des citations de ce texte pour éclairer certaines facettes de leur métier. Ainsi en est-il de celle-ci :

« (Élisa) avait pris son parti de donner dans le travers… [10] (Elle) s’était faite prostituée, simplement, naturellement, presque sans un soulèvement de conscience. Sa jeunesse avait eu une telle habitude de voir, dans la prostitution, l’état le plus ordinaire de son sexe. Sa mère faisait si peu de différence entre les femmes en cartes et les autres… les femmes honnêtes. Depuis de longues années, en sa vie de garde malade près des filles, elle les entendait se servir avec une conviction si profonde du mot travailler pour définir l’exercice de leur métier qu’elle en était venue à considérer la vente et le débit de l’amour comme une profession un peu moins laborieuse, un peu moins pénible que les autres, une profession où il n’y avait point de morte saison [11] ».

Encore aujourd’hui, dans leur combat pour la reconnaissance, des collectifs de prostituées se revendiquent comme travailleuses du sexe. Sur quel fondement une telle affirmation pourrait leur être contestée ? La licité est une qualification politique, sociale, religieuse ou morale, donnée à nombre d’activités et refusée à certaines. Elle est attribuée de manière variable selon les époques et les sociétés. Cela a particulièrement été le cas pour la prostitution – peut-être depuis qu’elle existe ? Ce critère ne saurait donc servir à statuer sur la nature d’une activité. Qu’un travail soit licite ou illicite n’affecte en rien son être. Le commerce du sexe est une relation de service. Il vise à satisfaire un besoin éprouvé par des clients sous les formes sur lesquelles vendeurs et acheteurs s’accordent, en échange d’une contrepartie économique, financière généralement. Ceux et celles qui le pratiquent sont rémunérés pour cela. C’est donc bien, en soi, un travail.

Mais ce travail, comment le circonscrire ? Doit-on réserver cette désignation au seul moment de l’acte sexuel, auquel cas Toulouse-Lautrec n’en aurait jamais rendu compte ? S’il faut raisonnablement l’étendre au-delà, jusqu’où peut-on aller et pourquoi ? La fille qu’il peint à son réveil travaille-t-elle ? Celle qui tire son bas ? Celle qui remet son corset devant son client ? Celles qui attendent dans le salon ? Dans le cas d’une maison close, la frontière n’est pas si facile à placer car les filles restent en permanence sous les ordres de la mère maquerelle qui doit relayer les contraintes policières auprès de ses subordonnées afin de préserver la licité de l’activité de son institution. Néanmoins, même si elles n’avaient que de rares droits d’en sortir, il est possible de placer une ligne de démarcation, peut-être flottante, à l’intérieur même de la maison, entre les moments où elles se préparent ou sont disponibles pour leurs clients et les moments où elles peuvent vaquer à des occupations, activités ou relations sans rapport avec leur commerce, y compris engager des relations amoureuses entre elles, voire même parfois, comme c’était le cas d’Elisa, avec un client privilégié.

Ce caractère flottant du périmètre du travail se manifeste très clairement dans ce tableau du maître :

Une jeune femme rousse nous tourne le dos. Elle est assise par terre, le dos nu, les fesses couvertes d’un drap, la jambe droite chaussée d’un bas. Elle a, placés devant elle, un siège en rotin et une bassine. Elle vient de faire ou s’apprête à faire sa toilette, baignée dans des tonalités froides. A quoi faut-il rattacher cette activité ? Impossible ici d’en décider. Il y manque la parole de la travailleuse qui nous signifierait son intention. Se prépare t’elle pour une rencontre, afin d’être plus attirante ? Se lave-t-elle après un rapport pour en éloigner les traces ? Ou bien, vient-elle de se lever ou va-t-elle se coucher et pratique-t-elle ainsi une hygiène personnelle, sans relation avec son métier ? Le travail ne saurait se comprendre seulement par ce que l’on en voit. Il ne saurait exister sans intentionnalité, à laquelle il n’est souvent possible d’accéder qu’au travers d’une expression authentique de celui qui l’exerce.

Des conditions de travail dépendantes d’une régulation publique de leur activité

Mais si la prostitution est un travail, son caractère licite ou illicite affecte son exercice en profondeur. Il pose évidemment la question de sa reconnaissance publique. Le jugement réprobateur à son encontre prend aujourd’hui deux formes principales : d’un côté, l’activité est considérée comme immorale, exercée par des femmes de « petite vertu », de l’autre comme indigne et dégradant pour les femmes et le résultat de la domination masculine. Dans les deux cas, il n’y a nulle place pour la reconnaissance qui ne peut dès lors venir que de consœurs, de certains clients ou de personnes s’abstenant de tout jugement moral comme Toulouse-Lautrec qui avouait avoir enfin « trouvé (là) des filles à (sa) taille » [12]. Mais les conditions du travail sexuel ne sont pas dégradées seulement par cette condamnation morale. Elles le sont également, et peut-être plus encore par la manière dont l’ordre public en organise le fonctionnement.

En France, la prostitution n’est plus interdite depuis 1791, mais sa licité a toujours été encadrée. Les maisons closes ont été longtemps la forme sous laquelle il était autorisé d’en exercer le métier. Cela en facilitait le contrôle public, mais aussi assurait une certaine sécurité aux filles car on y pénétrait sous la vigilance de la tenancière, parfois de son mari, et du collectif des pensionnaires. Cela leur évitait en même temps d’être exposées aux zones d’ombres et aux rigueurs de la rue, du climat comme de sa fréquentation. Ces maisons ont été fermées en France en 1946. Depuis, une loi récente est venue encore en modifier les conditions. En 2016 en effet a été adopté un texte qui visait à « lutter contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées ». Il a notamment créé une infraction de recours à la prostitution d’autrui. Nourri probablement de louables intentions, ses effets pervers n’ont pas tardé à apparaître et de nombreuses associations souhaitent qu’il soit révisé [13]. Cette loi a fragilisé les prostituées en raréfiant leur clientèle et en les conduisant à accepter des clients que la prudence leur conseillait auparavant d’éviter ; elle a ainsi conduit à une augmentation des violences physiques et sexuelles qu’elles subissent dans l’exercice de leur travail [14]. Une d’entre elles déclarait ainsi récemment dans les colonnes du Monde : « la société a encore du mal à assimiler qu’une travailleuse du sexe puisse être violée. Il y a toujours cette image que nous vendons notre corps et que le client fait tout ce qu’il veut, alors que c’est complètement faux, nous vendons une prestation » [15].

Deux rigidités se font face : la morale publique et une demande permanente de relations sexuelles tarifées, avec au milieu, prises en quinconce, des travailleuses. Tant qu’il en sera ainsi, il n’y aura pas d’autre moyen d’assurer à ces dernières les conditions de travail dignes que promeut le Bureau International du Travail autrement qu’en organisant la licité de leur activité, avec le souci de leur sécurité et de leur qualité de vie au travail. Dans cette perspective, il me semble que les maisons closes étaient une bonne solution. Il suffirait, pour éviter qu’elles soient le lieu d’un proxénétisme autorisé, de n’en accepter que les formes coopératives. Ce seraient les travailleuses (et les travailleurs) du sexe qui les dirigeraient, sous le principe « une personne, une voix ». Il est probable qu’ainsi organisées, elles trouveraient les modalités adéquates d’exercice de leur métier.

Mais comme dans ce domaine, il est bien hasardeux de prévoir les conséquences d’un nouveau cadre juridique, un suivi et une évaluation de ses conséquences permettrait au Parlement d’ajuster sa politique.

*****

A propos de l’expression « une fille à ma taille »

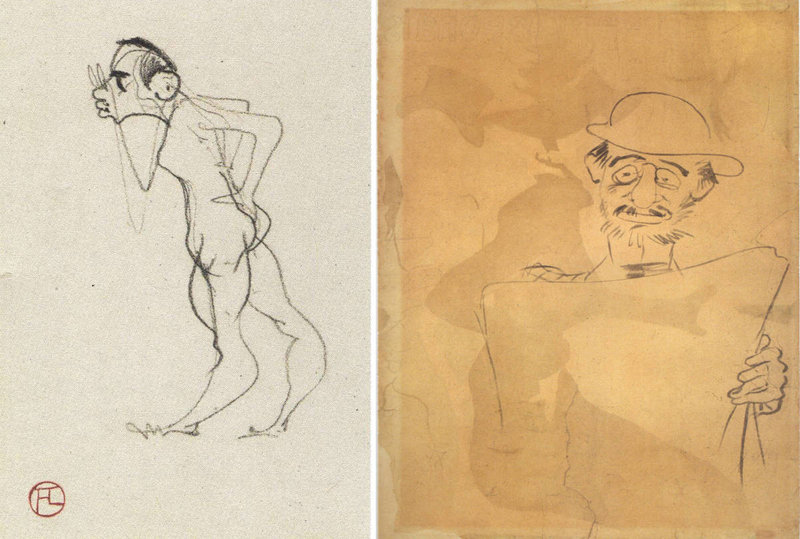

Henri, Comte de Toulouse-Lautrec, a touché à deux extrêmes de la vie : un haut statut social – la grande noblesse – d’un côté et un corps difforme de l’autre. A son adolescence, deux fractures successives, sur une jambe puis sur l’autre, ont bloqué sa croissance. Il avait le torse d’un adulte et les jambes d’un nain. Deux autoportraits permettent de chausser les lunettes avec lesquelles il se voyait :

En quelques coups de crayon, il se dessinait sans embellissement, mais avec humour et distance… C’est avec ce même regard perçant, sans concession ni condamnation, qu’il observait ces filles qui le fascinaient. A sa taille !

[1] C’est un thème que Manet, Degas ou Van Gogh ont également investi, mais en le laissant à la marge de leur œuvre. On peut aussi citer les estampes japonaises de l’Ukiyo-e (XVIII° siècle) qui avaient souvent pour thème les geishas des quartiers réservés. Toulouse-Lautrec les connaissait et s’en est probablement inspiré pour concevoir l’album Elles.

[2] Douze lithographies ont été réalisées par Toulouse-Lautrec pour Elles, mais seulement onze ont intégré l’édition originale, sans que l’on sache pourquoi la douzième (« Le sommeil ») en a été exclue.

[3] Elles sont présentes dans deux tiers de son œuvre

[4] Cité par Laure Caroline Semmer, Henri de Toulouse-Lautrec, Larousse, 2019, p 104

[5] Henri de Toulouse-Lautrec Correspondance, Gallimard, 1992, lettre n° 137, décembre 1886

[6] Benhamou Noëlle, La Fille Élisa : une prostituée atypique, dans les Cahiers Edmond et Jules de Goncourt n°16, 2009. Les romans d’Edmond. pp. 33-49

[7] La Bibliothèque Nationale de France diffuse cet exemplaire en version numérique et en libre accès : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8626848j.image

[8] Il donna en revanche son accord aux illustrations de Pierre-Georges Jeanniot qui parurent en 1895. Cf. Labadens François, L’illustration de La Fille Élisa. Avis de recherche, dans les Cahiers Edmond et Jules de Goncourt n°9, 2002. pp.193-195

[9] Edmond et Jules de Goncourt, Journal, 20 avril 1889

[10] Edmond de Goncourt, La fille Élisa, p 30. Les mots soulignés le sont dans le texte original.

[11] Ibidem, p 36

[12] Dépliant de présentation de l’exposition « Toulouse-Lautrec, résolument moderne »

[13] Article « Bilan sévère des effets de la loi de 2016 sur la prostitution », Le Monde, 12 avril 2018

[14] Enquête de l’association « Médecins du Monde » d’avril 2018

[15]Article « Les travailleuses du sexe toujours exclues du mouvement #MeToo », Le Monde, 14 octobre 2018