Cela fait un peu plus de 200 ans que l’Europe occidentale a trouvé les clés techniques, scientifiques et idéologiques qui ouvrent la boite de Pandore du productivisme et a engagé son irrésistible développement sur la planète. Mais depuis quand avons-nous pris conscience de ses effets délétères sur la nature ?

Le chemin caillouteux qui conduit d’alertes scientifiques en prise de conscience publique

Cette prise de conscience est difficile à dater car elle est progressive. Elle n’a touché au départ qu’une élite, comme celle qui était réunie au sein du Club de Rome et a publié en 1972 un rapport sur les limites de la croissance. En France, c’est René Dumont qui utilisa la campagne présidentielle de 1974 pour porter devant le grand public, pour la première fois, la voie de l’écologie politique. L’élargissement de cette prise de conscience s’est fait lentement, à partir de luttes emblématiques pour la préservation d’espaces ruraux comme celle du Larzac ou de Notre Dame des Landes en France [1], et d'événements tragiques comme les marées noires [2], les pollutions déversées massivement par des établissements industriels [3] ou les accidents dans les centrales nucléaires [4].

Ces événements tragiques sont comme des bulles qui remontent à la surface de perturbations plus profondes, mais leurs méfaits conservent une base locale, ce qui en limite la portée conscientisante. Ces perturbations plus profondes ont pour noms : réduction de la biodiversité, pollution de l’air et des eaux, changement climatique… et elles, elles affectent l’ensemble du vivant. Toutefois, même si leurs effets se font de plus en plus visibles, ce sont les travaux des scientifiques qui nous renseignent sur leurs causes, leur évolution probable et leurs conséquences à terme. C’est donc en son essence même une connaissance par ouï-dire. En tant que telle, elle ne peut être qu’objet de croyance, proportionnée à la confiance accordée aux locuteurs et à leur statut. On peut ne pas avoir de connaissance par accointance, comme dirait Bertrand Russell, de la Tasmanie pour n’y être jamais allé et accordé néanmoins sa confiance aux dire des habitants, voyageurs ou géographes qui en font une description. Mais dans cet écart entre le ouï-dire et la connaissance directe peut se glisser l’empire du doute, et donc la possibilité d’en contester les faits et encore plus facilement les augures. C’est ce qu’on voit à l’œuvre notamment lorsque des intérêts puissants sont mis en cause par ces faits.

On connaissait la toxicité de l’inhalation des poussières d’amiante depuis 1890. Il a fallu attendre environ cent ans pour que son utilisation soit interdite dans de nombreux pays [5]. Elle ne l’est au Canada, l’un des plus gros extracteurs mondial, que depuis l’année dernière. Il en est de même aujourd'hui pour les perturbateurs endocriniens [6] qui continuent d’être commercialisés alors que pour un certain nombre d’entre eux leur nocivité est bien établie.

Cette possibilité de contestation, de révocation en doute, est encore plus aisée quand les études scientifiques elles-mêmes peinent à s’accorder entre elles du fait de la complexité et des multiples interactions des phénomènes observées. C’est le cas de la question du rôle de l’homme dans le changement climatique. Les rapports successifs du GIEC en témoignent. Le quatrième en 2007 déclarait que « l’essentiel de l’élévation de la température moyenne du globe observée depuis le milieu du XX° siècle est très probablement attribuable à la hausse des concentrations de Gaz à Effet de Serre anthropiques », alors qu’en 2001, le troisième utilisait seulement l’adverbe probablement. Le cinquième en 2013 laissait encore moins de place au doute : « Il est extrêmement probable que l'influence de l'homme a été la cause principale du réchauffement observé depuis la moitié du XXe siècle ». Malgré ce consensus croissant des scientifiques, les climatosceptiques continuent de nier l’impact de l’activité humaine sur le changement climatique. Peu importe que leurs arguments soient faibles, ils suffisent à instaurer un doute. Cela n’aurait guère d’importance d’ailleurs si cette position n’était adoptée par des puissants – Donald Trump aux Etats-Unis ou Jair Bolsonaro au Brésil – dont l’action peut entraver celles qui seraient nécessaire pour diminuer l’impact humain sur ces changements.

Passivité du coronavirus et activité humaine

Et le Coronavirus là dedans ? Si on fait de l’autonomie la pierre de touche de la vie, il n’est même pas vivant. Aussi passif que le sparadrap du Capitaine Haddock qui se promène de cases en cases dans L’affaire Tournesol [7], il se déploie désormais dans le monde entier.

Certes, ce virus a trouvé avec nous un hôte accueillant chez qui il se plait à prospérer. Mais c’est nous qui nous le transmettons les uns aux autres ; c’est nous qui nous déplaçons régulièrement, d’un bout à l’autre de la planète, à grande vitesse. C’est nous donc et nos modes de vie qui le rendons vivant.

Aujourd'hui, l’urgence est à la prévention contre son développement et à la recherche de vaccins pour tous ou de traitements pour ceux qui l’attrapent. Certes, mais l’urgence passée ce qui restera, outre les conséquences sociales et économiques de la réponse sanitaire apportée partout dans le monde, ce sont les causes structurelles qui favorisent les pandémies.

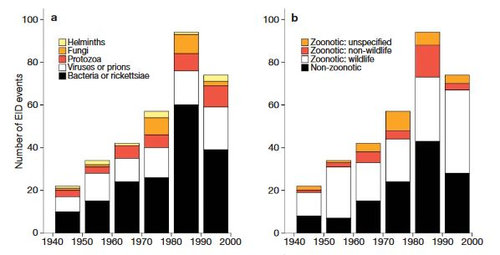

La revue scientifique Nature a publié en 2008 les résultats d’une étude [8] réalisée à partir de 335 maladies infectieuses émergentes apparues entre 1940 et 2004 dans le monde. Classées par décades selon la nature de l’élément infectieux et son origine, cela donne les deux graphiques suivants, très instructifs :

Ils montrent un accroissement des maladies infectieuses sur les 60 dernières années, avec un pic en 1980-1990, la décade d’apparition du virus du Sida. Le premier de ces graphiques fait apparaître un rôle croissant des bactéries et des rickettsies [9] malignes, qui est à mettre en regard avec le développement des résistances aux antibiotiques ; le deuxième met en relief l’importance des zoonoses. On désigne ainsi les maladies infectieuses des animaux vertébrés transmissibles à l’homme. Ce que montre ce deuxième graphique, c’est que la grande majorité des maladies nouvelles auxquelles nous devons faire face proviennent de nos contacts avec les animaux sauvages ou domestiques.

Les premières épidémies zoonotiques ne datent donc pas d’hier. Elles ont probablement commencé au néolithique avec l’apparition de l’élevage et les premières concentrations urbaines. Nos vaches, bien que fort sympathiques et débonnaires, nous ont ainsi transmis la variole, la rougeole, les oreillons… Ce qui est nouveau, c’est d’un côté l’accroissement des occasions de contacts entre la faune sauvage et l’homme et de l’autre, la rapidité avec laquelle les maladies infectieuses se transmettent ensuite dans la communauté humaine à l’échelle planétaire. Ce sont ces deux phénomènes structurels auxquels il est nécessaire de s’attaquer si on veut prévenir ces invasions épidémiques.

Le danger ne doit pas être confondu avec le risque. Le premier est ce qui, par sa nature, est potentiellement nocif pour l'homme. Il se contente d’être là, tapi quelque part. Le second existe dès qu'une rencontre est possible entre ce danger et une personne. En l’occurrence, ce danger ce sont les multiples nids à micro-organismes pathogènes pour l’homme qui existent naturellement dans la nature. La chauve-souris, hôte originel du coronavirus, est l’un d’entre eux [10]. Le risque sanitaire zoonotique naît donc de la possibilité de rencontre d’un de ces nids avec l’homme, ou plus fréquemment avec des porteurs animaux intermédiaires en contact avec lui.

Un exemple très clair de ce schéma de transmission nous est parvenu de Malaisie en 1998. De grands élevages de porcs y avaient été installés, sur des terres défrichées. Dans ce pays à majorité musulmane, cette activité n’était pas destinée à la consommation locale, mais à l’exportation. Les chauves-souris frugivores de ces lieux, chassées de leur habitat, se sont alors rapprochées des villages. Elles étaient porteuses du Nipah, un virus qui provoque chez l’homme des encéphalites. Les fruits dont elles se nourrissaient dans les vergers furent mangés par les porcs. Hôtes intermédiaires du virus, ils le transmirent à l’homme avec un taux de létalité approchant 40 %. Pour arrêter l’épidémie qui s’installait, il fallut abattre plus d’un million de porcs [11].

L’action de prévention des risques évidemment la plus efficace serait de supprimer le danger, mais elle n’est jamais pertinente. Pour annihiler tout risque de chute de hauteur, on ne construirait plus que des rez-de-chaussée, pour éviter tout risque électrique, on n’en produirait plus. Il n’y aurait guère que pour le nucléaire où ce serait la solution la plus sage compte-tenu de la durée de vie des contaminations. S’agissant de la vie elle-même, ce serait absurde. La tentation toutefois pourrait exister chez ceux qui ont une vision simpliste et réductrice du vivant, classant tous ses organismes dans la catégorie des nuisibles ou des utiles en fonction de l’intérêt direct et contingent des humains. Mais le système du vivant est bien trop complexe et subtile pour être saisi par de telles pensées. La chauve souris est certes une "source à virus" comme le déclare son anagramme, mais c’est aussi un pollinisateur de nombreuses espèces végétales et un grand prédateur d’insectes. Elle participe au cycle du vivant. On ne saurait l’en soustraire sans affecter en chaîne toute une série d’écosystèmes. Les micro-organismes sont d’ailleurs loin d’être tous pathogènes. Dans leur grande majorité, ils sont des éléments essentiels de la vie, y compris celle de nos propres corps.

La prévention des risques d’épidémie n’est donc pas à chercher dans la suppression du pathogène, mais dans l’action au plus près de la source du risque. Concrètement, cela consisterait à diminuer les occasions de rencontre avec les vertébrés porteurs de maladies infectieuses, c'est-à-dire à faire le contraire de ce que fait notre civilisation débordante, qui diminue sur la planète tous les espaces sauvages et contraint leurs faunes à disparaître ou à se rapprocher de nous.

C’est là le facteur structurel d’émergence des épidémies. Mais une fois celles-ci apparues, il est aussitôt relayé dans notre monde contemporain par deux autres facteurs qui les rendent particulièrement destructrices : la multiplicité et rapidité des échanges planétaires et les grandes concentrations urbaines. Selon la Banque mondiale, le trafic aérien a été multiplié par sept entre 1970 et 2010 ; il s'est établi à plus de 4,5 milliards de passagers en 2019. Sur cette même période de 40 ans, la population mondiale est passée de 4 à 7 milliards d'habitant, avec une concentration croissante dans les villes.

Au Moyen âge, la peste noire qui était apparue en Chine mis une quinzaine d’années pour arriver en Europe ; elle avait d’abord atteint les ports d’où elle s’était progressivement diffusée vers l’intérieur des terres. Elle avait alors épargné l’Amérique, ignorée qu’elle était des courants d’échange. Aujourd'hui, compte-tenu de la multiplicité et de la rapidité des transports internationaux, la diffusion du Covid-19 s’est probablement faite en quelques jours sur tous les continents, l’’existence de mégalopoles offrant ensuite un tissu favorable à sa dissémination pandémique. En quelques semaines ou mois, même ralentie par les mesures de confinement, le coronavirus a pu atteindre les endroits les moins fréquentés ou les plus reculés.

A défaut d’agir sur les causes profondes des épidémies émergentes et chercher ainsi à réduire leur occurrence, il ne nous reste plus qu’à accepter qu’elles arrivent et à s’organiser pour qu’elles fassent le moins de victimes possibles. C’est ce que font aujourd'hui les Etats, avec plus ou moins de bonheur, en cherchant à protéger les personnes par de multiples actions : mise en place du confinement, promotion des gestes barrières, de la distanciation physique et du port de masque, recherche de vaccins, etc. Mais aussi par une prévention dite tertiaire [12] qui vise à organiser les soins aux victimes en augmentant les capacités hospitalières en soins intensifs, en les désengorgeant par le déplacement des malades, en engageant des recherches sur les traitements, etc. Cela ne fonctionne qu’à la condition que les travailleurs impliqués et les populations le comprennent et y adhèrent. Cela aura également un coût social et économique dont il faudra attendre plusieurs années avant de pouvoir l’évaluer avec justesse. Mais on peut déjà largement pressentir qu’il sera énorme et conduira probablement à réinterroger les mesures de prévention mises en œuvre dans le feu de l’action.

Notre civilisation technico-productiviste a été porteuse dans ses meilleures heures – mais pas pour tous – de conforts, de facilités, voire d’aisance. Cela s’est fait sur le dos d’une nature gratuite et généreuse qui semblait indifférente à notre action. L’Europe d’abord, l’Amérique du nord ensuite puis l’Asie ont vécu dans l’imaginaire d’une croissance sans limite. Mais depuis quelques dizaines d’années, le réel nous rattrape. Le rappel à l’ordre du vivant est brutal. Notre mode de production et de vie est radicalement mis en question par les grands phénomènes naturels auxquels nous avons à faire face. La pandémie du Covid-19 nous en apporte une nouvelle illustration. C’est une étape majeure dans la prise de conscience de notre puissance collective d’agir, du fait qu’elle a des conséquences que nous ne voulons pas et de ses limites intrinsèques. Cela ne dit évidemment pas quels enseignements nous allons en tirer. Mais c’est à cette question que nous allons devoir répondre, chacun d’entre nous et collectivement : dans ce monde dénaturé par le démiurge humain – dénaturé parce qu'anthropisé – , que devons-nous faire et comment ?

[1] A partir de 1971 des paysans du Larzac, rejoints par des militants de gauche, se sont opposés à l’extension du camp militaire du plateau. François Mitterrand, à la suite de son élection en 1981, a mis fin à ce projet d’extension. Le projet d’aéroport sur le site de Notre dame des Landes a connu une forte opposition à partir des années 1970. Après de multiples soubresauts, il a finalement été abandonné en 2018.

[2] Cette longue série a commencé avec le naufrage du Torrey Canyon en 1967. Mais il s’est poursuivi sans discontinuer, malgré l’accroissement des règles internationales de sécurisation des transports pétroliers. On peut citer pour mémoire, au titre de l’importance de leurs dégâts, le naufrage de l’Amoco Cadiz en 1978, les destructions de puits de pétrole lors de la guerre du Koweit en 1991 ou l’explosion de la plateforme pétrolière Deep Water Horizon dans le golfe du Mexique en 2010.

[3] Seveso en Italie en 1976 a été en Europe à l’origine d’un renforcement de la législation visant les établissements classés. On peut citer, pour leur gravité, les accidents de Bhopal en Inde en 1984 ou de l’usine AZF à Toulouse en 2001.

[4]Les trois plus graves à ce jour sont ceux de Three Miles Island aux Etats-Unis en 1979, de Tchernobyl en URSS en 1986 et de Fukushima au Japon en 2011.

[5] Roger Lenglet, L'Affaire de l'amiante, La Découverte, 1996. Voir également Claude Got, Rapport sur la gestion politique et administrative du problème de santé publique posé par l’amiante en France, 1998. Disponible en cliquant ici. En France, l’interdiction date de 1996.

[6] « Un perturbateur endocrinien est une substance ou un mélange de substances, qui altère les fonctions du système endocrinien et de ce fait induit des effets néfastes dans un organisme intact, chez sa progéniture ou au sein de (sous)- populations ». Organisation Mondiale de la Santé, 2002

[7] Il se promène dans 30 cases de la page 45 à 49 de l’Affaire tournesol

[8] K.E. Jones, N.G. Patel, M.A. Levy, A. Storeyguard, D. Balk, J.L. Gittleman et P. Daszak, Global trends in emerging infectious diseases, revue Nature, vol 451, février 2008, pages 990-994, téléchargeable en cliquant ici.

[9] Les rickettsies sont des bactéries qui se différencient des autres en ce qu’elles ne peuvent vivre et se multiplier qu’à l’intérieur des cellules d’un autre organisme.

[10] Voir l'article « Les secrets de la chauve-souris, « souche à virus » au système immunitaire d’exception » de Nathaniel Herzberg, Le Monde du 13 avril 2020

[11] Entretien avec Jean-François Guégan, directeur de recherche à l’Inrae : « En supprimant les forêts primaires, nous sommes en train de débusquer des monstres », Claire Legros, Le Monde du 17 avril 2020

[12] La prévention dite primaire vise à empêcher l’advenue du risque. Elle consiste pour l’essentiel à agir à sa source. Les préventions secondaire et tertiaire regroupent les actions conçues lorsque le risque est né pour en diminuer les effets, soit pour protéger les personnes (prévention secondaire), soit pour traiter les victimes (prévention tertiaire).