Le changement climatique s’est immiscé dans toutes les têtes et y fait prospérer d’immenses craintes : comment les hommes, les plantes et les animaux pourront-ils s’y adapter ? Les Samis, le peuple autochtone de Laponie [1], l’a parfaitement réussi, dans des conditions climatiques différentes – le grand froid et la nuit polaire – mais tout aussi extrêmes que celles qui sont promises à nos enfants ou petits enfants. Ils l’ont réussi en ne cherchant pas à dominer la nature, mais en la connaissant intimement et en vivant en intelligence avec elle. Un exemple donc à méditer.

(Pour vous mettre dans l’atmosphère Lapone de cet article, je vous propose de le lire, en écoutant en toile de fond cette adaptation contemporaine d’un chant traditionnel Sami : Daniels Jojk)

Siida [2], le musée d’Inari, un village au nord de la Finlande, présente une exposition permanente très instructive sur la culture Sami et sur la nature boréale. Elle met en correspondance, grâce un ingénieux double parcours concentrique, les ressources et les contraintes propres à chaque mois de l’année polaire et la manière dont le peuple Sami a su s’organiser pour s’y adapter. C’est, en tant que tel, une véritable leçon d’écologie du travail dans laquelle j’ai puisé l’essentiel de la matière de cet article.

Une nécessaire adaptation du vivant au grand froid…

Les espèces végétales et animales du Grand Nord peuvent y vivre car leurs corps ont connu des mutations qui leur permettent de faire face aux rigueurs extrêmes du climat. Ce dernier se caractérise d’un côté par un long hiver qui couvre la nature d’un épais manteau de neige et de l’autre par un court été aux températures qui restent fraîches. L’année traverse en décembre une nuit permanente qui ne laisse percer qu’une pénombre bleuâtre sur trois ou quatre heures autour de midi et en juillet un jour continu avec, à minuit, encore un soleil à l’horizon.

Le plus impressionnant exemple d’adaptation animale à ces terribles conditions pourrait bien être celui de l’ours polaire. Il a en effet la capacité d’hiberner et ainsi d’enjamber le redoutable hiver pour ne connaitre que les périodes plus clémentes qui vont du dégel printanier aux premières neiges de l’automne. Pendant cette période de dormance, blotti dans sa tanière, il ne mange, ni ne boit, ni n’urine, ni ne défèque. D'importantes modifications anatomiques et physiologiques le lui permettent : son rythme cardiaque passe de 40 à 8 battements par minute, sa température s’abaisse, son estomac se contracte et son tube digestif cesse de fonctionner. Il va consommer progressivement dans son sommeil ses réserves graisseuses et perdre ainsi jusqu’à 20 % de son poids. A son réveil, il va rester quelque temps étendu sans manger, puis va partir se nourrir de fourmis et de baies pour remettre en route en douceur ses fonctions digestives. Ce n’est qu’ensuite qu’il retrouvera son alimentation de pleine activité, végétarienne et carnivore.

Les plantes également se mettent en sommeil pendant l’hiver grâce à des gènes hivernaux qui commencent à s’activer à partir de la fin juillet, lorsque la nuit réapparaît. Elles cessent peu à peu de pousser. Leur chlorophylle quitte leur feuillage avant qu’il ne tombe ou se fane et migre vers les parties qu’elles conserveront. Elles abaissent leur point de congélation en retirant de leurs cellules l’eau qui s’y trouvent. La photosynthèse cesse, mais leur respiration continue à un rythme ralenti. Pendant l’hiver, elles sont recouvertes par une couche de neige qui les protège. Celle-ci est en effet un bon isolant thermique [3] : sous 50 centimètres d’épaisseur, la température ne descend que de quelques degrés en dessous de zéro et une vie végétative peut donc continuer en attendant le réchauffement printanier.

Mais ces adaptations somatiques au grand froid nous sont parfaitement inaccessibles. Si ça avait été le cas, l’humanité serait un genre divisé en espèces aux anatomies et physiologies différentes, chacune adaptée à son habitat – adieu à la mondialisation. Il n’en était nul besoin, car ce n’est pas par mutation que l’homme s’adapte aux différents écosystèmes de la planète, mais en créant par son travail et ses innovations techniques les conditions de vie qui lui conviennent.

Travail et innovation technique, l’efficace méthode humaine d’adaptation

Les préhistoriens qualifient d’« âge du renne » [4], la dernière période glaciaire qu’a connu l’Europe du centre et du sud. Le réchauffement qui lui a succédé, et dans lequel nous sommes encore aujourd'hui s’est achevé il y a 10 000 ans. Pendant celui-ci, les troupeaux de rennes sauvages sont progressivement remontés vers le nord au fur et à mesure de la fonte des glaces qui recouvraient les terres septentrionales, afin de rester dans leur écosystème préférentiel. Les Samis, un peuple de chasseurs, les a suivis dans leur migration ; ils seraient arrivés en Laponie il y a 10 000 ans de cela.

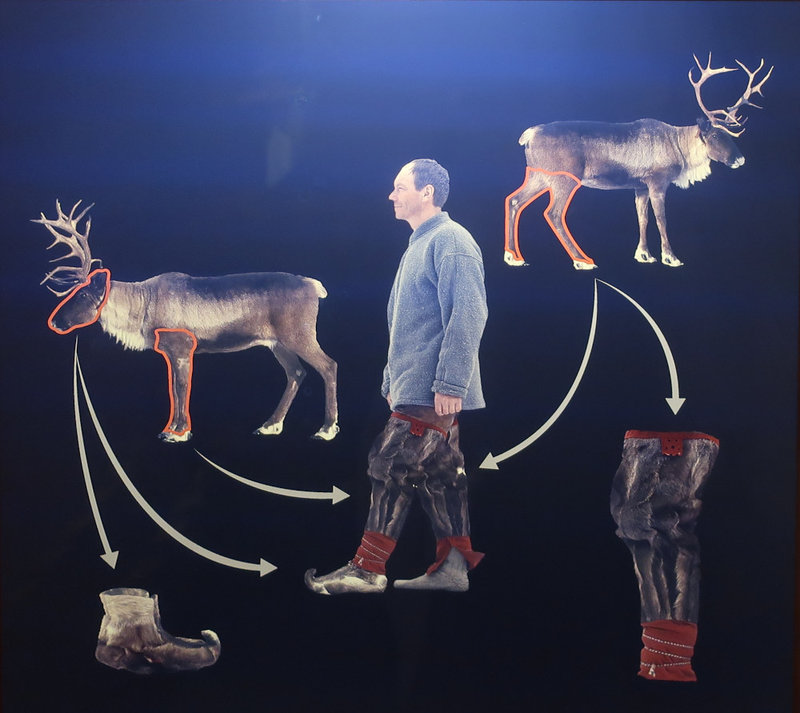

Grâce à leur épaisse fourrure qui les protège du froid, les rennes peuvent traverser l’hiver à la recherche du lichen qu’ils dénichent sous la neige grâce à leur odorat très fin. Les Samis leur ont emboîté le pas, non seulement pour prélever dans leur troupeau une nourriture régulière, mais aussi pour récupérer leur fourrure et leurs tendons [5] et confectionner grâce à eux vêtements et chaussures. Ils s’appropriaient ainsi leurs qualités thermiques isolantes. C’est ce que montre le schéma suivant :

Mais leur ingéniosité ne s’arrêtait pas là. Pour renforcer leur protection, ils feutraient leurs bottes de chaussettes de foin des marais. Rêche et coupant à la moisson, il est rendu souple et agréable à porter à la suite d’un processus de battage, broyage, peignage et frottage :

Marcher dans la neige est pénible, et une véritable épreuve sur de longues distances. N’y arrivent, sans trop de difficultés, que les espèces animales qui disposent d’assises larges sur lesquelles s’appuyer, comme les pattes du lièvre ou les sabots des rennes. Ces derniers, plus lourds que les léporidés, se suivent en outre en file indienne pour bénéficier du tassement de la neige par ceux qui les précèdent.

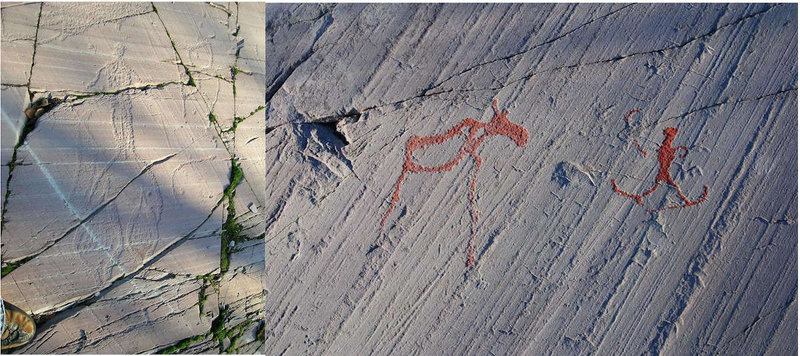

L’anatomie des hommes ne facilitent pas leur progression dans la neige épaisse, mais ils y ont largement suppléé en inventant les raquettes, dont on trouve déjà les traces sur les gravures rupestres d’Alta [6], et le ski dont les preuves les plus anciennes remontent à 5 000 ans environ. Les Samis utilisent également les traineaux tirés par des rennes pour transporter leurs équipements lors de leur migration en hiver.

Ofelaš est le premier long métrage de fiction tourné en langue Sami [7]. Il raconte les aventures d’un jeune homme, vers l’an 1 000 de notre ère, qui affronte et finalement élimine les bandits sanguinaires qui ont massacré sa famille en les conduisant sur une montagne enneigée, au bord d’un précipice dans lequel ils tomberont les uns après les autres. Pour illustrer cet article, j’ai prélevé dans ce film quelques scènes de la vie quotidienne Sami qui y sont reconstituées.

Ski en pays Sami – Extrait d’Ofelaš (1987)

Pendant les longues nuits d’hiver le thermomètre peut descendre jusqu'à – 40° Celsius. Pour résister à de telles températures, les Samis ont confectionné, avec des peaux de rennes, des vêtements qui les protègent. Ils ont appris aussi à construire des huttes couvertes de peaux, de fourrures ou de tourbes, et à se réchauffer autour de foyers grâce à leur maitrise du feu. C’est ce qu’ils font dans ces deux extraits d’Ofelaš : dans le premier, des femmes et des enfants se tiennent au chaud sous une hutte ; dans le second, on voit quelques femmes suer dans un sauna.

Hutte et sauna en pays Sami – Extrait d’Ofelaš (1987)

Le défi des vivants qui veulent le rester : se nourrir toute l’année

L’hiver, ce qui sert de nourriture aux espèces animales se raréfie ou est recouvert de neige ou de glace. Certaines hibernent, mais beaucoup migrent vers des zones plus hospitalières et changent de régime alimentaire. C’est le cas de la plupart des oiseaux qui s’envolent vers le sud et ne reviennent qu’au printemps. Quelques rares espèces toutefois ont la capacité de survivre dans les forêts boréales, comme le Grand Tétras, le lièvre ou la mésange lapone. C’est aussi le cas des troupeaux de rennes qui se déplacent dans le Grand Nord en fonction des saisons sur des centaines de kilomètres. En été, pendant la räkkä, cette période où abondent les insectes suceurs de sang, ils s’installent sur les fells, ces hauteurs sans arbres, où ils peuvent échapper à leurs morsures et pâturer paisiblement. En hiver, ils vont se rendre vers des zones forestières où ils se nourriront essentiellement de lichens.

Quand ils étaient chasseurs, pêcheurs et cueilleurs, les Samis suivaient les troupeaux dans leur migration. C’était pour eux une sorte de garde-manger mobile dans lequel ils prélevaient les bêtes nécessaires à leur alimentation. Ils complétaient celle-ci avec le résultat de la pêche qu’ils pratiquaient au filet ou à la senne, aussi bien dans l’eau que sous la glace. Essentiellement carnée en hiver, leur nourriture se diversifiait à partir de la reprise de la végétation. Ils utilisaient par exemple les feuilles de l’angélique comme légume ou comme épice et consommaient ses tiges avec du saumon. Ils connaissaient également les vertus thérapeutique des racines de cette grande herbacée. Ils récoltaient aussi le pettu, la couche blanche qui se trouve sous l’écorce des pins, qu’ils grillaient au four pour en éliminer la résine puis réduisait en poudre avant de le mélanger à la farine. A partir de la fin juillet, ils pouvaient cueillir les baies arctiques : des mûres sur les ronces des tourbières, des canneberges, des myrtilles… Ils attiraient les oiseaux aquatiques dans des nids artificiels qu’ils plaçaient dans des arbres. Au début de l’été, ils pouvaient ainsi manger leurs œufs, mais veillaient scrupuleusement à en laisser suffisamment pour assurer la reproduction.

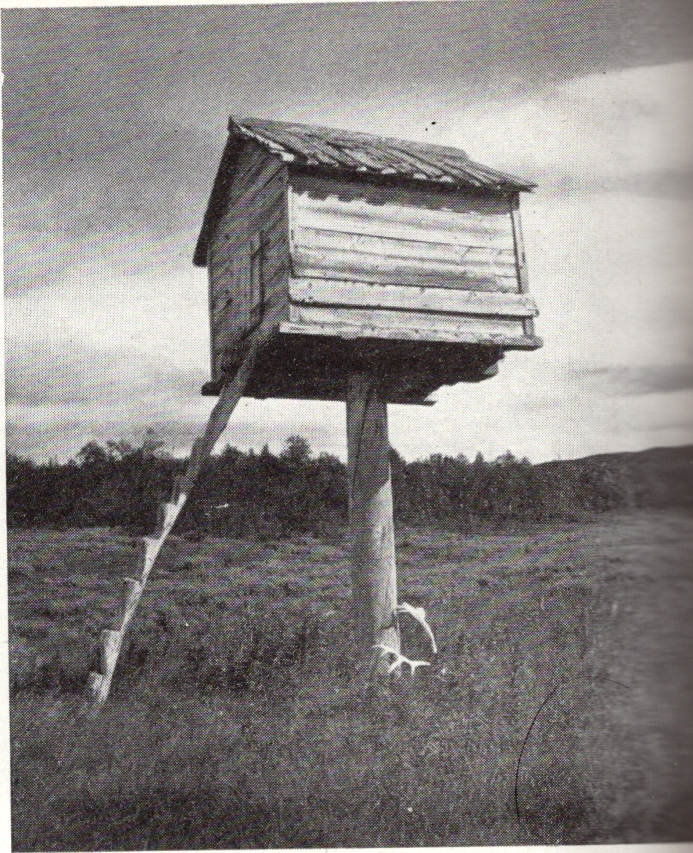

Ils connaissaient les différentes techniques de conservation des aliments périssables, que ce soit le salage, le fumage, le séchage, la fermentation ou bien la congélation naturelle dont ils bénéficiaient pendant l’hiver. Ils stockaient ces provisions dans des njalla, des niches qu’ils protégeaient des gloutons ou autres voleurs, en les juchant sur un poteau lisse rendue glissant par de la graisse. Cela leur permettait de lisser leurs approvisionnements dans le temps.

A partir du moyen-âge, les nations voisines – le Danemark, la Suède, la Russie – ont commencé à pénétré le Grand Nord et y imposer leur main mise par voie de colonisation, de fiscalité et de commerce. Les premières missions évangéliques ont été envoyées sur ces terres à partir du XIV° siècle. Sous l’effet de cette pression, les Samis ont progressivement métissé leur culture. A partir du XVII° siècle, ils modifièrent profondément leurs pratiques productives en se lançant pour la plupart dans l’élevage de rennes et pour d’autres dans l’agriculture. Mais ils ont opéré ce basculement vers le mode de production agricole européen en conservant dans leur nouveau travail une approche profondément écologique, attentive aux conditions de vie animale et végétale sur leur territoire. Les éleveurs ont ainsi conservé une vie nomade, conduisant leurs troupeaux vers les régions de plateaux ou les côtes au début du printemps et à rebours, vers les régions forestières en automne.

Une relation intime à l’environnement arctique

On peut mesurer l’impact de leur relation intime et séculaire avec leur environnement et leur mode de production dans la richesse de leur langue. La subsistance et la survie dans ces régions font de la connaissance des états de la neige et de la glace une nécessité. Un professeur norvégien de Sami, Nils Jernsletten, a ainsi identifié 175 à 180 radicaux qui ont trait aux formes solides de l’eau. Ce vocabulaire disponible permet aux Lapons de qualifier avec précision ses différents états et ses transformations. Skavvi, un mot de six lettres, suffit par exemple à désigner une « croûte de glace sur la neige qui se forme le soir lorsque le soleil de la journée a fait fondre la couche de neige supérieure » ; muovllahat, c’est un « endroit où des personnes ou des animaux se sont embourbés ou enfoncés dans une neige épaisse ou dans une tourbière marécageuse » ; ciegar, une « étendue de neige piétinée et retournée par des rennes pour trouver de la nourriture »[8], etc. Mais ce vocabulaire est encore plus riche s’agissant des rennes. Il y aurait en effet plus de mille termes les concernant[9]. Ils portent essentiellement sur le sexe et l’âge de l’animal, mais aussi l’aspect de son corps – sa tête, ses bois, ses pieds, la qualité de son poil – ou son tempérament auxquels il faudrait ajouter les nombreux mots permettant d’identifier les marques d’oreilles. Cet ensemble constitue une manne culturelle qui ne s’acquiert qu’au terme de nombreuses années de pratique. Il permet, lorsqu'on la maîtrise, de repérer un animal en particulier au milieu de dizaines d’autres.

Les Samis ont également adapté leur organisation sociale à leur environnement. En effet, dans ces milieux sauvages et hostiles, un homme seul est un homme mort, ce qu’illustre l’histoire suivante : « Il y avait bien une semaine qu’il avait commis un crime impardonnable. Un jeune homme de la Siida l’avait surpris en train de vider une réserve de viande séchée d’élan. Pendant la querelle qui était survenue, il avait perdu son sang froid. Le coup porté avait été trop dur. Il reçut le jugement le même jour (…) : « On ne te connait pas. A partir de maintenant, tu devras te débrouiller tout seul » ». Il fut banni du village. « La pire de toutes les punitions était d’être expulsé (…) Bien peu de gens croient que ceux qui l’ont été ont survécu à un hiver dans la solitude » [10].

Ce n’est que dans le cadre d’un collectif uni qu’un homme peut affronter les adversités, les dangers, stimuler son intelligence pratique, transmettre les savoirs, une culture et bien sûr la vie. Ce collectif de base, c’est la communauté villageoise que les Samis désignent sous le nom de siida. C’est une unité sociale, constituée de quelques familles pouvant rassembler de 25 à 130 personnes. Elle se déplace trois ou quatre fois dans l’année sur un vaste territoire qui lui est propre et qui fournit à ses membres les biens nécessaires à leur vie. Pour pallier une distribution des ressources sur cette zone fortement inégale dans le temps et dans l’espace, la propriété des terres y est communautaire. Les animaux d’élevage, en revanche, font l’objet d’une propriété individuelle, mais ils sont élevés dans un cadre coopératif. Chaque Siida connait très bien son territoire et est capable de préserver ses ressources dans la durée. En son sein, on n’y observe pas de stratification sociale. C’est une démocratie locale, avec à sa tête un chef représentant le collectif. C’est lui qui préside aux réunions, assure les médiations internes en cas de désaccords, affirme les droits de la Siida face aux groupes voisins [11]. Il est le « premier parmi les égaux » [12]. Cette égalité concerne également le rapport entre les hommes et les femmes. Celles-ci peuvent en effet prendre les décisions qui les concernent et beaucoup d’entre elles sont les porte-parole de la famille.

Avant la christianisation, ce rapport écologique qu’entretenaient les Samis avec leur territoire et ses ressources était supporté et étayé par une représentation du monde dans laquelle la nature est vivante, animée de forces comme le soleil, le vent ou l’orage. Dans la vision animiste qui était la leur, le monde est peuplé d’hommes, d’animaux et d’esprits qui se distinguent par leur apparence, mais sont semblables par leur nature [13]. Cette continuité entre les êtres se manifeste concrètement dans les rituels qui entourent par exemple la chasse à l’ours. Celui-ci, comme l’homme, possède une âme. Aussi, d’importantes précautions sont à prendre lorsqu'on le chasse, afin qu’elle ne revienne pas se venger des chasseurs et de leurs femmes. Le noaidi (chaman) du groupe doit d’abord battre sur son tambour pour en tirer l’oracle qui va indiquer si les esprits autorisent cette chasse. Si c’est le cas, les chasseurs se mettent en marche, avec à leur tête un éclaireur, celui qui a repéré la tanière dans laquelle repose l’animal. Il tient un bâton entouré d’un anneau aux vertus magiques. Il fait sortir l’animal de sa tanière pour que la lutte puisse s’engager. Après avoir tué l’ours, les hommes entonnent la première strophe du chant par lequel ils le célèbrent. Ils reviennent au village avec leur proie. Leurs femmes se tiennent prêtes. Elles ont mâché de l’écorce d’aulne qui donne un jus rouge [14]. Elles observeront le retour des hommes au travers d’un anneau de laiton et cracheront sur eux une salive rouge simulant le sang qu’ils ont fait couler afin de neutraliser le danger de l’ours. Pendant trois jours, les hommes devront ensuite s’abstenir de relation avec leurs femmes et deux jours supplémentaires seront nécessaires pour l’éclaireur. Après le repas, ses os devront être enterrés dans le sol, disposés selon l’ordre qu’ils avaient lorsqu'il était vivant. C’est à ces conditions que la chasse en est possible et que le village pourra profiter de sa chair et de sa fourrure [15].

C’est ce rituel que reconstitue l’extrait d’ Ofelaš ci-dessous :

Chasse à l’ours en pays Sami – Extrait d’Ofelaš (1987)

L’évangélisation chrétienne s’est intensifiée au XVII° siècle. Elle a fait disparaître, parfois violemment, les croyances anciennes. Mais si les Samis les ont abandonnées ainsi que les rituels qui leur étaient associés, ils en ont gardé l’esprit sous la forme d’un profond respect de la nature dont ils savent combien ils lui sont dépendants.

Le problème, ce n’est pas le climat extrême, c’est la rapidité du changement

Les Samis ont développé une organisation, des techniques, une culture grâce auxquelles ils ont pu vivre et prospérer dans des conditions climatiques inhospitalières pour l’homme, pendant des milliers d’années. Ils ont à partir du XVII° siècle changé leur mode de production, adopté la religion chrétienne puis conservé ce mode de vie jusqu'au milieu du XX° siècle. Ils ont depuis lors intégré les facilités apportées par les techniques modernes : l’électricité arrive dans leurs villages, des routes les desservent qu’ils empruntent avec des camions et des voitures. Ils circulent en hiver avec des motoneiges et participent au développement du tourisme.

Lors d’un séjour passé avec mes enfants en février dernier à Inari, nous avons été, avec des traîneaux de rennes, en quête d’aurores boréales. Autour d’un feu, j’avais alors demandé à l’éleveur Sami qui nous conduisait s’il pensait qu’il pourrait vivre ici, comme y vivait ses ancêtres, sans les motoneiges, l’électricité ou les routes déneigées. Il m’avait répondu sans hésiter : « Je crois que oui : je sais chasser, je sais pécher, je sais élever des rennes et conduire des traîneaux… Simplement, il faut être en bonne forme physique pour y arriver. Les gens, à cette époque, ne vivaient pas aussi longtemps que nous ».

Finalement, les Samis nous apportent la preuve que ce ne sont pas les conditions climatiques qui sont un problème. L’intelligence humaine lorsqu'elle se fait l’alliée et la complice de la nature peut surmonter ces difficultés. Le problème, ce n’est pas tant le point auquel on va arriver (+ 2°C ? + 5° C ? Au-delà peut-être ?), que le changement lui-même et sa vitesse. Le dernier réchauffement climatique s’est déroulé sur 10 000 ans alors que celui que nous provoquons va se jouer sur quelque dizaines d’années. En outre, la pression humaine sur les territoires doit être adapté aux ressources que ceux-ci sont capables de produire. La densité de population est extrêmement faible dans le Grand Nord pour cette raison. Le changement climatique posera donc cette question et provoquera des migrations d’espèces végétales et animales, y compris donc humaines.

Nous ignorons dans quelles conditions sociales, économiques et politiques cela pourra se faire. Cela me rappelle la situation que vivait un Président de coopérative agricole que j’avais rencontré en Hongrie après la chute du mur de Berlin. Il m’évoquait toutes les épreuves quotidiennes et les tensions immenses auxquelles il avait à faire face du fait des changements sociaux et économiques, multiples et complexes, que sa coopérative traversait depuis de longs mois. Il m’avait alors dit avec humour qu’il aurait bien aimé être ce cosmonaute soviétique qui était partie d’URSS pour une station orbitale et revenu sur terre alors que c’était devenue la Russie. Pour adapter cette idée au contexte de cet article, on pourrait effectivement souhaiter être un ours polaire pour se réveiller au printemps sans avoir eu à affronter l’hiver. Mais si la manière dont le changement va s’opérer reste un mystère qui ne se lèvera qu’au fur et à mesure de son accouchement, au moins sait-on qu’à l’arrivée, la vie biologique, végétale et animale, y compris la vie humaine, y sera possible, simplement différente et adaptée à la nature qui la soutient.

[1] Lapon est un terme assez tardif dont l’origine est obscure. Il pourrait venir du finnois « lappi » qui désigne les déserts de l’extrême nord. Ce terme, chez les Scandinaves, est devenu péjoratif, voire méprisant. Pour cette raison, il est désormais remplacé par celui qu’utilisent les Lapons eux-mêmes pour se nommer : Same ou Sami.

[2] La Siida, en langue Sami, désigne le village permanent d’hiver et la communauté qui l’habite.

[3] La neige est composée aux trois quart d’air ce qui lui confère cette propriété thermique

[4] Source : André Leroi-Gourhan, Les chasseurs de la préhistoire, Editions Métalié, Paris, 1983. Cet âge du renne, bien documenté en France, a duré environ 40 000 ans, de moins 50 000 ans à moins 10 000 ans avant notre époque.

[5] Le fil de tendon sert à coudre le cuir. Il est fabriqué en prélevant les tendons du dos et des pattes des rennes. Source : SIIDA, catalogue de la collection permanente, Inari, 1998, p 25

[6] Alta est un port Norvégien libre de glaces, situé au-dessus du cercle polaire. On y a trouvé, sur les rochers, des gravures datant de 7000 ans pour les plus anciennes et pour les plus récentes de 2000 ans (source : Musée d’Alta).

[7] C’est un film réalisé en 1987 par Nils Gaup, un cinéaste Norvégien d’origine Sami. On peut le trouver sur la toile sous deux versions : une version originale sous-titrée en norvégien et une version doublée en anglais.

[8] Source : Ole Henrik Magga, « Les rennes, la neige et la glace : richesse du vocabulaire Same », Revue Internationale des Sciences Sociales, n° 187, mars 2006, page 29 à 38

[9] Ibidem, p 35

[10] Sunna Kuoljok et John Utsi, Les Samis. Peuple du Soleil et du Vent, Ajtte, Musée Suédois des Montagnes Boréales, Jokkmok, 1993, pages 14 à 16

[11] Les inévitables conflits d’intérêt entre Siida ont toujours pu être résolus pacifiquement.

[12] Odd Mathis Haetta, The Sami, an indigenous People of the Arctic, Edition Davi Gitji o.s., Karasjok, 1996. C’est de cet ouvrage que j’ai tiré l’essentiel des informations sur la Siida que j’ai toutefois complétées avec celles fournies par l’exposition permanente du musée Siida d’Inari.

[13] Cf. la définition donnée de l’animisme par l’ethnologue russe, Lev Sternberg.

[14] C’est ce même jus rouge ardent qui servait à peindre les figures sur le tambour du chaman

[15] Sources : Odd Mathis Haetta, L’ancienne religion et les croyances populaires des Samis, brochure n° 1 du Musée d’Alta, 1994 ; Sunna Kuoljok et John Utsi, Les Samis. Peuple du Soleil et du Vent, Ajtte, Musée Suédois des Montagnes Boréales, Jokkmok, 1993 et Ernst Manker, Les Lapons et les montagnes suédoises, Gallimard, Paris, 1954