J’ai présenté en juin dernier une communication au Colloque « Penser l’écologie politique » qui était organisé par l’Université Paris VII. Je cherchais à éclairer des débats d’écologie politique à partir de quelques clarifications conceptuelles et épistémologiques sur le travail et, se faisant, à favoriser le dialogue entre ces nombreux experts du travail – que ce soit des acteurs comme les syndicalistes ou des observateurs comme les chercheurs en sciences sociales – qui ne pensent qu’à ses effets sociaux et ces écologistes qui souvent en ignorent les réalités.

La voici reproduite ci-dessous.

De l’intérêt d’un concept de travail biface

Le travail est un mot qui a trouvé sa place dans le corpus philosophique avec Hegel. Il y apparait comme un concept à double foyer, permettant d’engager une réflexion, à la fois sur le rapport qu’entretiennent les hommes avec la nature et sur les rapports qu’ils entretiennent entre eux. C’est l’architecture même, dans la Phénoménologie de l’Esprit, de la dialectique du Maître (Herr) et du Serviteur (Knecht). Cette figure succède à celle de la « Lutte à mort ». Une relation de domination est désormais instituée et s’inscrit, non plus dans un face-à-face, mais dans un triangle homme – homme – objet : le maître apparait comme celui qui commande à l’autre de travailler le monde, de le transformer et de lui livrer le produit de son travail. C’est un maître mais aussi un jouisseur, face à un serviteur qui lui est un travailleur.

Marx opèrera une scission au sein de cette structure, en distinguant travail concret et travail abstrait, procès de travail et procès de valeur. Le travail concret est producteur d’utilité sociale[1]. C’est un procès, riche de déterminations qualitatives, qui se passe entre l’homme et la nature : « Le travail est condition naturelle de l’existence humaine, une condition, indépendante de toute forme sociale, du métabolisme des échanges entre l’homme et la nature » [2]. Mais, l’échange d’utilités entre les hommes suppose leur mise en équivalence, sans quoi il ne se réalise pas. Ces utilités sociales disparaissent alors au profit d’un rapport purement quantitatif, indifférent à toute forme particulière de travail : leur valeur respective d’échange. Alors que le travail n’est pas la source unique de l’utilité, puisque celle-ci est une combinaison de travail et de matière naturelle[3], celui-là est la source unique de cette valeur. C’est un travail abstrait, dont la mesure est le temps de travail. Ayant perdu toutes ses déterminations qualitatives, il n’est plus qu’une forme spécifiquement et uniquement sociale, et dans le mode de production capitaliste, il s’exprime dans un rapport de production qui met face à face le capitaliste et le travailleur salarié. Ainsi, dans le travail abstrait, la nature disparait alors que dans le travail concret, elle est sa condition même, coproductrice d’utilité.

Aujourd’hui, dans ce qu’on peut appeler les sciences du travail (économie du travail, sociologie du travail et de l’organisation, ergonomie, psychologie du travail…) cohabitent sans toujours se comprendre deux significations principales de la notion de travail. Le travail est soit rabattu sur la notion d’emploi – C’est ainsi que pour l’essentiel il est entendu dans les sciences économiques et dans la vie politique et syndicale –, ou bien il est doté d’une dimension subjective majeure. Le travail est alors vu comme l’activité productive subordonnée dans laquelle le travailleur engage sa subjectivité au risque de sa santé – c’est ainsi que le réfléchissent notamment l’ergonomie ou la psychologie du travail. Mais dans les deux cas la question de la nature s’évanouit et le travail n’est plus conçu que comme rapport des hommes entre eux ou avec soi-même, médié par des objets techniques ou sociaux.

Dans cette contribution, nous utiliserons un concept biface de travail, c'est-à-dire qui conserve en son sein un double rapport : des hommes entre eux (rapport social de production) et de ceux-ci avec la nature (rapport écologique de production). Le travail est donc à entendre ici comme le rapport collectif (donc aussi une organisation et des rapports sociaux) de la société humaine à la nature, au sein de laquelle elle est née et s’est développée. Contrairement aux autres vivants, les hommes n’ont eu besoin d’aucune mutation génétique pour occuper tous les biotopes de la terre, mais seulement du travail et de la technique à laquelle il est toujours intimement associé. Mais si c’est un rapport collectif, cela ne signifie pas que tout travailleur y participe directement. Il y lieu en effet de distinguer le travail naturant du travail socialisant. Le premier consiste à prélever dans la nature en le transformant de quoi assurer notre vie matérielle ; le second est celui qu’on exerce au service des hommes et de leurs communautés[4]. Si le premier a été jusqu’au XX° siècle pratiqué par la plupart des travailleurs, il n’occupe plus aujourd’hui, du fait de la division sociale du travail et de la croissance de la productivité, qu’une part très minoritaire des populations actives des pays riches. Pour beaucoup d’entre nous, le rapport écologique de production est délégué.

Le caractère anthropologique de ce concept n’est pas un défaut. Il permet au contraire de ne pas être aveuglé par l’identité contemporaine donnée au travail qui est le résultat d’un processus historique, à la fois d’universalisation et de réduction de la conception de l’activité productive humaine. L’universalisation a consisté à recouvrir du même mot la grande diversité des activités productives et à renverser la représentation négative qu’avait au moyen-âge le travail pour lui donner une valeur positive[5]. Dans ce renversement, la pensée économique, qui s’est constituée progressivement à partir du XVII° siècle, a joué un rôle majeur. Peu à peu, le travail va ainsi tendre à désigner toutes les activités productives rémunératrices sans les distinctions qualitatives que l’on faisait auparavant entre elles, et se voir revêtu d’une dignité sociale. Mais cette universalisation s’est accompagnée d’une réduction. Le concept de travail que nos sociétés aujourd’hui connaissent a été « inventé » au XVIII° siècle : il devient « facteur d’accroissement des richesses »[6]. De ce fait, se trouvent écartés le travail domestique (sauf s’il est salarié) ou le travail bénévole, car si ceux-ci participent de la création d’utilités sociales, ils ne s’intègrent pas dans le processus de circulation des marchandises ou des services, et de valorisation du capital.

L’intérêt de conserver au travail son caractère biface, contre la conception dominante actuelle qui le socialise, c’est qu’il permet de penser la question de la nature mais aussi de penser autrement le travail, c'est à dire de lier ce qu’habituellement on sépare.

Travail et nature, mutations conjointes

Au cours de sa courte vie à l’échelle géologique, l’espèce humaine a connu deux inflexions majeures dans son rapport à la nature qui correspondent chacune à une mutation du travail, la révolution néolithique, puis la révolution industrielle. Nous mettons de côté ici les représentations que s’en sont fait les sociétés[7] où elles ont eu lieu, pour nous concentrer sur leur caractère matériel.

La première mutation correspond à la naissance de l’agriculture et de l’élevage. Le changement néolithique se manifeste par de nombreuses innovations techniques et sociales qui gravitent autour de la conception d’une activité productive nouvelle : le travail agricole. Entendu au sens large, celui-ci introduit de nouveaux rapports de l’homme au monde. C’est un nouveau rapport au temps et à la nature. Il s’inscrit en effet dans la longue durée des cycles biologiques qu’il faut épouser au mieux si l’on veut le meilleur succès. C’est également un enrichissement et une multiplication des tâches pour y arriver : labourer, semer, sarcler, récolter d’un côté, faire naître, paître, abattre ou traire de l’autre. Mais surtout, c’est le rapport à certaines espèces vivantes qui change : leur vie désormais intéresse l’éleveur ou l’agriculteur sous un nouveau jour, parce qu’ils vont s’en occuper, avant même leur naissance et jusqu’à leur mort. Ils ne sont plus, comme les chasseurs, pêcheurs ou cueilleurs qu’ils étaient auparavant, seulement spectateurs attentifs de la vie animale et végétale. Ils agissent sur elle. Ce que faisaient la nature ou les dieux sans leur intervention, c’est désormais en partie eux qui l’assurent sous leur regard plus ou moins bienveillant. Ils vont certes s’inspirer d’eux pour agir d’une certaine manière à leur place, mais avec leur concours, voire mieux qu’eux en prenant mieux en compte le point de vue de l’homme. En effet, pour pouvoir faire comme la nature, il va falloir sélectionner dans ce qu’elle produit des espèces qui soient dociles – à leur main – ou le deviennent. C’est cette domestication qui constitue le changement le plus radical dans le rapport des hommes du néolithique aux autres espèces : ils peuvent les transformer, s’en faire des « serviteurs » au long cours ; ils deviennent leurs maîtres.

Toutefois, si la révolution néolithique se caractérise par l’émergence d’un rapport de maîtrise des hommes sur la nature radicalement différent de celui qui régnait précédemment, son empreinte sur elle est restée modeste.

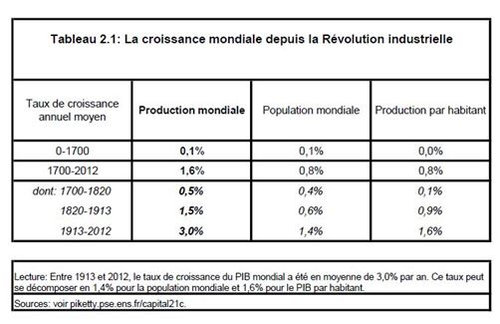

Il est d’usage de désigner la deuxième mutation sous le nom de révolution industrielle, même si elle a concerné en même temps le travail agricole, faute de quoi elle n’aurait pas eu lieu. Ce qui la caractérise au regard de l’histoire, c’est l’accroissement de la productivité du travail, ainsi que le montre ce tableau extrait de la base de données mise en ligne par Thomas Piketty[8].

Thomas Piketty distingue opportunément dans ses tableaux consacrés à la croissance, la composante démographique (croissance de la population) de la composante économique (croissance de la production par habitant). Le taux de croissance annuel sur la période 0-1700 est évidemment une reconstitution approximative, sur la base d’une estimation faite par les historiens sur des époques où il n’existait aucun système de recensement universel. L’hypothèse démographique évalue à 200 millions le nombre d’habitants sur la planète dans l’antiquité et à 600 millions en 1700. La deuxième hypothèse est que la production mondiale n’a crû sur cette période qu’en proportion directe de la multiplication des bras. Ce sont là deux hypothèses prudentes et pragmatiques qui jusque-là n’ont pas été contestées, donc adoptons-les. Sur la période suivante, les données sont plus assurées, même si elles restent des estimations. Elles montrent deux phénomènes parallèles, une accélération de la croissance sur les 300 ans de révolution industrielle et un accroissement de la productivité du travail. Ce dernier est probablement plus élevé que celui de la production par habitant, car Piketty souligne qu’en parallèle, le temps de travail a diminué. Il estime que celui-ci a été divisé par deux. Sur cette base, le taux de croissance moyen annuel de la productivité du travail sur 310 ans aurait été de 1.6 %, soit une productivité moyenne multipliée par 135 sur la période, ou par 12 si le taux n’a été que de 0.8 %[9]. Concrètement, cela signifie dans le premier cas que ce qui a demandé, en moyenne, une heure de travail à un homme en 1700 est réalisé en une demi-minute aujourd’hui ou dans le deuxième en 5 minutes, la vérité historique se situant entre ces deux bornes[10]. C’est la caractéristique fondamentale de cette révolution, ce qui en fait un phénomène unique dans l’histoire et probablement éphémère.

Thomas Piketty distingue opportunément dans ses tableaux consacrés à la croissance, la composante démographique (croissance de la population) de la composante économique (croissance de la production par habitant). Le taux de croissance annuel sur la période 0-1700 est évidemment une reconstitution approximative, sur la base d’une estimation faite par les historiens sur des époques où il n’existait aucun système de recensement universel. L’hypothèse démographique évalue à 200 millions le nombre d’habitants sur la planète dans l’antiquité et à 600 millions en 1700. La deuxième hypothèse est que la production mondiale n’a crû sur cette période qu’en proportion directe de la multiplication des bras. Ce sont là deux hypothèses prudentes et pragmatiques qui jusque-là n’ont pas été contestées, donc adoptons-les. Sur la période suivante, les données sont plus assurées, même si elles restent des estimations. Elles montrent deux phénomènes parallèles, une accélération de la croissance sur les 300 ans de révolution industrielle et un accroissement de la productivité du travail. Ce dernier est probablement plus élevé que celui de la production par habitant, car Piketty souligne qu’en parallèle, le temps de travail a diminué. Il estime que celui-ci a été divisé par deux. Sur cette base, le taux de croissance moyen annuel de la productivité du travail sur 310 ans aurait été de 1.6 %, soit une productivité moyenne multipliée par 135 sur la période, ou par 12 si le taux n’a été que de 0.8 %[9]. Concrètement, cela signifie dans le premier cas que ce qui a demandé, en moyenne, une heure de travail à un homme en 1700 est réalisé en une demi-minute aujourd’hui ou dans le deuxième en 5 minutes, la vérité historique se situant entre ces deux bornes[10]. C’est la caractéristique fondamentale de cette révolution, ce qui en fait un phénomène unique dans l’histoire et probablement éphémère.

A quoi tient cette productivité du travail ? Plus seulement au nombre de bras, mais à une profonde mutation de ses conditions d’exercice. Dans Le Capital, Marx cite 5 facteurs de cette productivité[11] :

- le degré moyen d’habileté des ouvriers,

- le niveau de développement de la science et ses possibilités d’application technologique,

- l’organisation sociale du procès de production,

- l’ampleur et la capacité opérative des moyens de production (dans lesquels on peut compter le développement du machinisme et la domestication de l’énergie thermique, rendus tous deux possibles par le deuxième facteur),

- les données naturelles. S’agissant de ces dernières, il relève notamment que la même quantité de travail peut fournir huit boisseaux de blé dans une bonne saison, et seulement quatre dans une mauvaise. De même recueillera-t-on, à travail égal, plus de métaux dans les gisements riches que dans les gisements pauvres.

Cette liste est loin d’être exhaustive, mais peu importe, car elle suffit pour distinguer les deux sources de la productivité du travail : une productivité sociale qui est à la main des hommes (facteurs 1 à 4), et une productivité naturelle qui ne dépend pas d’eux (facteur 5). La productivité humaine a pour sous-sol la productivité naturelle. Mais si nous épuisons les richesses fossiles que nous cueillons sur terre et sous terre à un rythme plus rapide que la terre ne met pour les produire, ou si des espèces animales ou végétales qui contribuent à la production disparaissent, il faudra plus de travail pour produire moins d’utilité sociale. La valeur unitaire des biens produits pourrait augmenter alors progressivement dans des proportions inverses à la diminution qu’ils ont connue depuis 1700. Le cas de la culture de la vanille à la Réunion est un exemple très concret de ce qui peut attendre les hommes : faute de pouvoir acclimater sur l’île la mélipone, l’abeille pollinisatrice qui permet la fécondation de la fleur – elle ne vit qu’au Mexique –, celle-ci est assurée à la main par des femmes, évidemment dans des conditions économiques bien moins favorables. Imaginons que cela soit le cas du blé ou que nous devions nous passer de l’énergie du pétrole ou du charbon sur laquelle a reposé en grande partie la croissance de la productivité sociale !

Le Patron du Travail

Comme l’explique Piketty, les taux de croissance économiques élevés (ceux des BRIC aujourd’hui, ceux de l’Europe lors des 30 glorieuses) correspondent en fait à un rattrapage[12]. Lorsque les pays qui en « profitent » ont rejoint le niveau de productivité du travail des pays les plus avancés, alors leur croissance rejoint également celle de ces derniers. L’accroissement continu de la productivité du travail, qui est une quête originale de l’Europe occidentale et de l’Amérique du nord, est ainsi en train de se diffuser à l’ensemble de la planète. Il pèse sur elle de manière insoutenable, avec des effets d’ores et déjà constatables, sur la diversité biologique ou le climat, pour ne reprendre que ceux qui sont les mieux documentés.

Si on peut facilement identifier les facteurs de productivité du travail qui sont à l’origine de la croissance économique, ils ne se mettent pas en œuvre de leur propre chef puisque ce ne sont que des moyens. Par quoi ou qui sont-ils donc mobilisés ? La réponse la plus courante consiste à faire du capitalisme leur animateur, ne serait-ce que parce que le démarrage historique de la croissance concorde avec ses premières manifestations, et que l’objectif de rentabilité qu’il assigne explicitement à ses entreprises s’obtient par des gains de productivité. D’autres explications peuvent venir s’ajouter à celles-là, parmi lesquelles il faut compter au premier rang évidemment, celle de Marx : L’argent en tant que Capital se distingue d’abord de l’argent en tant qu’argent, en ce que dans la circulation capitalistique (A-M-A’) la marchandise M n’est qu’un moyen, la finalité étant l’accroissement du capital (A’>A). Cet accroissement n’est pas obtenu dans la circulation, mais en retrait d’elle dans « l’antre secret de la production », celui des « faiseurs de plus »[13]. Comme tel, le capitalisme est un système économique de la démesure, sans autorégulation.

C’est certes la réponse la plus courante, mais si elle est juste, elle n’est pas suffisante. Comment se fait-il que le mouvement ouvrier ait adhéré au productivisme, au point que Lénine, au pouvoir depuis peu en Russie, approuvât le Système Taylor et souhaitât son implantation dans les industries soviétiques ? C’est l’antienne de ce même combat qu’entonne Khrouchtchev en 1961 et que finalement le bloc de l’Est perdra, se révélant, sur ce terrain et sur d’autres, beaucoup moins efficace et socialement attractif que son adversaire :

« Le communisme assure le développement de la production sociale et l’augmentation de la productivité du travail (…) Il fournit à l’homme les meilleures machines et les plus puissantes ; il augmente considérablement son pouvoir sur la nature et lui permet d’exercer un contrôle de plus en plus grand sur les éléments[14] »

Notre hypothèse, plutôt que d’imaginer une improbable hégémonie du capitalisme qui se serait diffusée sans combat chez ses adversaires, c’est que la civilisation technico-productiviste, qui s’est formée progressivement en Europe occidentale à partir de la fin du moyen-âge, est le foyer commun où se sont alimentés le capitalisme, puis son opposition socialiste. Nous la qualifions de technico-productiviste car elle fait du développement technique et de la productivité du travail ses deux finalités matérielles. C’est ainsi qu’elle « arraisonne » le monde, « secoue la terre » (Heidegger[15]). Elle aurait trouvé dans le capitalisme son premier et meilleur élève. L’ontologie naturaliste, telle que la définit Philippe Descola (continuité biologique des vivants aux hommes et discontinuité spirituelle radicale), apparue en occident au XVII° siècle, en serait le compagnon.

Notre hypothèse, c’est que le sujet du travail, tel que nous l’avons défini, n’est pas l’homme. Travailler, c’est s’inscrire dans un monde d’altérité, car c’est toujours faire-pour-un-tiers, un usager ou un utilisateur ; c’est faire-à-la-demande-de, la leur ou celle de leur médiateur qu’est l’entrepreneur et qui vit de cette médiation. Travailler, c’est servir d’autres que soi-même ; c’est appartenir au monde des hommes, de leurs besoins ou de leurs charmes[16] ; c’est être relié les uns aux autres. Mais c’est aussi être relié avec les générations passées et futures – sous la forme des connaissances et des savoir-faire accumulés et transmis. Dans l’acte productif humain toute la société s’exprime. Il la suppose. Aussi, si je suis le sujet visible de mon travail, si je dispose de marges de manœuvre dans sa réalisation, c’est dans un cadre de contraintes et de déterminations qui me dépassent très largement et sont portées par la société humaine, bien au-delà des représentants directs que je côtoie. De mon travail, je ne suis que le sujet apparent et partiel.

Il est enfin une autre dimension du travail, peut-être encore moins visible car nous baignons dans des sociétés dont il est toujours difficile de dépasser le cadre idéologique pour imaginer un autre univers cohérent de représentations. L’idée de travail, sa conception même, sa valeur, la manière de le faire, son intensité, le rapport à la nature qui lui est autorisé… bref, tout ce qui le définit et le dessine, ce que nous proposons d’appeler – en jouant sur le double sens du mot – le patron du travail, n’est pas l’homme, mais une civilisation. C’est elle qui donne le mot – ou pas –, qui donne son sens et définit le cadre de l’exercice. Ce patron, nous l’avons si bien intériorisé qu’il ne nous apparait même plus, alors qu’il ne se cache pas, qu’il est même omniprésent.

Si le sujet du travail n’est pas l’homme, mais une civilisation, c’est donc un processus sans sujet. L’idée de « changer le travail » afin qu’il devienne un rapport mesuré et soutenable d’exploitation de la nature et un facteur d’épanouissement des hommes, si elle est conçue comme un objectif à la main de l’homme, doit être abandonnée car elle n’est qu’une illusion : il n’y a pas d’acteur identifiable qui pourrait en être le maître d’œuvre. Comme le souligne avec justesse Louis Althusser, les hommes agissent dans l’histoire en tant que sujet, mais il n’y a pas de sujet de l’histoire[17]. Si les civilisations changent ou disparaissent, c’est par des chemins multiples et souvent indiscernables au présent, par la coopération et le conflit entre classes ou groupes sociaux, par des initiatives et des inerties individuelles et collectives, des basculements idéologiques, le bruit et la fureur… Cela est désespérant pour ceux qui, adeptes de la pensée magique, sont si impatients du résultat auquel ils aspirent, qu’ils voudraient que dire suffise à faire. Mais il est peut être une manière d’agir dans l’histoire, sans se désoler des limites de l’action organisée ou de sa lenteur, en s’inspirant des leçons du travail bien fait, c'est-à-dire en s’attachant aux moyens avec la conviction au cœur que c’est en eux que réside déjà la fin.

[1] Marx distingue la valeur d’usage et la valeur d’échange des marchandises. Mais pour éviter les confusions qu’apporte l’utilisation dans les deux cas du même mot « valeur » – et dont il se plaint lui-même dans ses notes critiques sur le traité d’économie politique de Wagner (cf. Karl Marx, Œuvres II, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1968, p. 1533) – nous préférons parler d’utilité sociale. Ce faisant, nous ne faisons que mettre en œuvre une préconisation de Louis Althusser que celui-ci donne dans sa préface au livre I du Capital (traduction de J. Roy, éditions sociales, Paris, 1969 [1867]).

[2] Karl Marx, Contribution à la critique de l’économie politique, Geme, Editions sociales, Paris, 2014, p 80

[3] Karl Marx, Le Capital, PUF, Paris, 1993, p. 48-49

[4] Michel Forestier, Le travail contre nature, Les éditions du Panthéon, Paris, 2014, p 160

[5] Annie Jacob, Le travail, reflet des cultures, PUF, Paris, 1994

[6] Dominique Méda, Le travail, une valeur en voie de disparition, Champs Flammarion, Paris, 1998, p. 68.

[7] Nous renvoyons pour ces représentations aux travaux de Philippe Descola sur les quatre ontologies qui constitueraient les pôles entre lesquelles toutes les sociétés humaines naviguent pour penser leurs rapports à la nature : Par delà nature et culture, Gallimard, Paris, 2005

[8] http://piketty.pse.ens.fr/fr/capital21c. Voir également Thomas Piketty, Le Capital au XXI° siècle, Seuil, Paris, 2013, p 127

[9] Ce très important écart obtenu au bout de 300 ans en partant d’une différence de taux annuel qui peut paraître faible, illustre le phénomène de croissance cumulée. C’est ce même phénomène mathématique qui s’exerce dans le monde de la finance sous la forme des intérêts composés.

[10] Il faut tenir compte ici qu’il s’agit d’une moyenne. En effet, les gains de productivité ne sont pas les mêmes selon l’activité. Ils sont légèrement plus importants dans l’industrie que dans l’agriculture, et beaucoup plus faible dans les services, voire nul dans certains.

[11] Karl Marx, Le Capital, PUF, Paris, 1993, p 45-46

[12] Thomas Piketty, ibidem, p 156

[13] Karl Marx, Ibidem, p 197

[14] Nikita Khrouchtchev, Programme pour le Parti, 1961

[15] Martin Heidegger, “la question de la technique‿, dans Essais et conférences [1953], Tel/Gallimard, 1958

[16] Michel Forestier, op. cité, p 315

[17] Louis Althusser, Réponse à John Lewis, F. Maspéro, Paris, 1973