Après le cas Marx que j’ai publié sur mon bloc-notes en juin dernier, voici celui de Thomas Piketty. Ce qui les rassemble ici, ce n’est pas leur objet (apparemment) commun, le capital, mais la difficulté qu’il y a à s’appuyer sur leurs réflexions pour penser une économie soutenable. Pour l’un comme pour l’autre en effet, la production naturelle n’a pas lieu d’être prise en compte dans les échanges économiques, mais seulement l’activité humaine qui la recueille et la met en forme.

Mais d’abord saluons l’artiste…

Mais avant d’entrer dans la discussion, Le capital au XXI° siècle et son auteur[1] méritent un grand coup de chapeau. Voilà enfin un livre d’économie politique qui se lit comme un roman, celui de l’histoire des inégalités depuis 300 ans et de l’écart des théories économiques avec les faits. Pour atteindre ce beau résultat, le cuisinier Piketty a mélangé avec constance trois ingrédients.

Il s’appuie d’abord sur la plus vaste base de données existante sur l’évolution des inégalités – à la constitution de laquelle il a largement participé – et la met en ligne. Chacun ainsi peut connaitre les faits sur lesquels il s’appuie, et éventuellement les contester. Ce n’est qu’après les avoir établi sur une longue durée – pour l’évolution de la productivité et de la démographie, il remonte même sur 2000 ans ! –, qu’il examine les facteurs qui peuvent en rendre compte. La théorie économique, chez lui, n’est donc jamais première, mais seconde, et doit se soumettre à l’épreuve des faits.

Son mérite toutefois ne s’arrête pas là. Il ne cache pas, comme beaucoup de ses collègues, son intention politique derrière une prétendue scientificité économique, qu’il dénonce d’ailleurs fréquemment. Elle est clairement affichée. Il souhaite en effet

« contribuer modestement à déterminer les modes d’organisation, les institutions et les politiques publiques qui permettent de mettre en place, réellement, une société juste, dans le cadre d’un Etat de droit dont les règles sont démocratiquement débattues »[2]

Il ne vise pas à renverser le capitalisme, mais à permettre son contrôle et celui des intérêts privés. Ce n’est en effet pas l’inégalité sociale qui est son ennemi, mais l’excès d’inégalité qui apparait dés qu’elle n’est plus « fondée sur l’utilité commune » (article premier de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen – 1789[3]). C’est cet excès qui l’inquiète car il pense, arguments à l’appui, que le XXI° siècle risque de voir son grand retour.

Démocrate convaincu et militant, cela passe pour lui par une information la plus large possible des citoyens sur la réalité des inégalités et par leur mise en débat public. C’est d’ailleurs sur un appel au développement des connaissances de ces inégalités que se conclue son livre :

« Tous les citoyens devraient s’intéresser sérieusement à l’argent, à sa mesure, aux faits et aux évolutions qui l’entourent. Ceux qui en détiennent beaucoup n’oublient jamais de défendre leurs intérêts. Le refus de compter fait rarement le jeu des plus pauvres »[4]

Mais pour que la culture économique se développe, encore faut-il qu’elle soit accessible à des non spécialistes. C’est là le troisième grand mérite de Piketty : il fait le choix constant de la pédagogie. Sa langue est simple, sans technicité. Lorsqu’il utilise des concepts ou présente des théories ou des « lois » économiques, il les explique. Aucun pré requis n’est donc nécessaire pour lire son essai ; une lecture attentive et soutenue y suffit. Le plus souvent, il présente les données sous la forme très parlante de courbes temporelles, ce qui permet d’avoir une saisie immédiate des évolutions et des tendances. Enfin, s’agissant de patrimoine et de revenu, donc d’argent, il en rend compte de manière très concrète afin que chacun puisse, avec ses propres références, mesurer les écarts dont il traite. Il ne cherche pas à masquer les inégalités sous des indicateurs abstraits, comme le font souvent les économistes ou les institutions, mais au contraire à les révéler, à les rendre sensible. L’exemple le plus manifeste en la matière réside dans son choix de distinguer systématiquement quatre catégories de revenu ou de patrimoine : les 1 % les plus riches, les 9 % suivants, les 40 % intermédiaires et les 50 % les plus pauvres. Cela rend évidemment possible les comparaisons dans le temps ou entre pays, mais aussi la prise de conscience de l’importance des inégalités. C’est ainsi qu’il est plus parlant de savoir qu’en 2010 aux Etats-Unis, les 10% les plus dotés possédaient 70 % du capital national et les 50% les plus pauvres seulement 5 %, que de savoir que l’indice Gineti des inégalités est alors de 0,73.

Ces choix épistémologiques sont des choix de bon sens, d’honnêteté et de cohérence intellectuels. On peut même être surpris qu’il ait fallu attendre si longtemps pour qu’ils soient appliqués. Espérons que sur ce sujet, il y ait un après-Piketty et que ses collègues débattent enfin avec simplicité et transparence d’un sujet qui importe à tous. C’est ainsi que les citoyens pourront faire de la politique, c’est à dire débattre aussi d’économie et exprimer l’intérêt général.

Capital, travail, valeur… : des catégories plutôt que des concepts

Bien que tous deux utilisent le même mot, « capital », Karl Marx et Thomas Piketty ne parlent pas de la même chose. Le second n’est pas un philosophe et c’est sa différence la plus manifeste avec le premier. Chez le premier, en effet, le capital est un concept, chez le second une simple catégorie. Expliquons-nous. Le Capital pour Marx n’est pas un état ; ce n’est pas un stock d’argent. C’est une dynamique. L’argent pour lui ne devient Capital que lorsqu’il s’inscrit dans un mouvement permanent et historique d’accroissement, dont le lieu de production est l’entreprise et non pas la circulation des biens et services. Le Capital suppose l’appropriation par le propriétaire des biens de production d’une survaleur créée par les travailleurs salariés qu’il emploie.

Chez Thomas Piketty, le capital est un synonyme de patrimoine ; c’est une catégorie économique. Le capital ou patrimoine national est ainsi défini comme

« la valeur totale, estimée au prix de marché, de tout ce que possèdent les résidents et le gouvernement d’un pays donné à un moment donné et qui peut potentiellement être échangé sur un marché »[5]

C’est donc l’ensemble des actifs non financiers et financiers détenus par des personnes publiques ou privées duquel on a déduit les dettes.

La constitution de patrimoine est un phénomène anthropologique. Toutes les sociétés humaines en ont en effet détenu, même celles qui ne connaissaient pas la propriété privée. Des outils en silex, une caverne aménagée, des vêtements en peau, c’est le premier patrimoine de nos ancêtres. En revanche, sa valorisation suppose l’échange sur des marchés et l’utilisation d’une unité de mesure, c’est à dire d’une monnaie. La constitution de capital est donc, lui, un phénomène historique, mais qui n’est pas propre au capitalisme. L’Egypte ancienne, l’empire Romain, l’Inde ou la Chine antique en ont constitué d’immenses encore visible aujourd’hui sous forme de monuments. L’inégalité des patrimoines n’est pas non plus un phénomène propre au capitalisme. Elle a existé sous l’Ancien régime, de manière probablement plus importante qu’au XX° siècle, comme le souligne Thomas Piketty. Si nous disposions des mêmes informations et outils statistiques qu’aujourd’hui sur le capital détenu dans les sociétés historiques, on pourrait, avec la même méthode, étudier les inégalités sociales dans ces sociétés. Cela n’est évidemment pas le cas, et les séries les plus longues de l’ouvrage ne portent que sur le capitalisme et les principaux Etats qui ont été porteurs de son développement.

Alors que le capital bénéficie dans son essai d’une définition, ce n’est pas le cas du travail. Elle se déduit toutefois facilement de l’usage qui en est fait. Pour Piketty, et en cela il s’inscrit dans la lignée des sciences économiques depuis le XVIII° siècle, il n’existe que deux sources de revenu car il n’existe que deux facteurs de production : le capital ou le travail. Mais comme le capital est un bien inerte qui ne saurait se reproduire seul, il faut qu’il trouve ailleurs son origine. Le « rendement pur du capital » est celui duquel on a déduit le travail de placement du capital, qui est assimilable à « un travail d’homme d’affaires »[6], même lorsqu’il est exercé directement par son propriétaire. Capital et travail s’opposent donc dans la distribution ou la répartition des revenus, mais pas dans leur génération puisque le capital ne saurait en générer autrement qu’en s’appuyant sur le travail. Le travail est donc la source du revenu du capital et il fait l’objet d’une rémunération, sous forme de « salaires, primes et autres paiements versés à ceux qui ont apportés leur travail (y compris les cadres dirigeants) », alors que celle du capital prend la forme de « dividendes, intérêts, profits réinvestis, etc. » [7] versés à ceux qui ont apporté les biens de production. Le travail est donc lui aussi une catégorie économique. C’est l’activité humaine qui consiste à contribuer à la production de biens ou de services pouvant faire l’objet d’échange économique sur un marché. Mais le marqueur du travail, c’est sa rémunération. C’est sous cette seule forme qu’il apparait dans les calculs économiques. Un travail qui ne serait pas rémunéré (le travail domestique non salarié, le travail bénévole) n’y entre pas.

La notion de valeur non plus n’est pas définie. Elle se déduit de son usage dans les calculs. C’est une catégorie pragmatique construite à partir de prix de marché. La valeur d’un bien, notamment financier, est susceptible d’importantes variations à court terme qu’il est impossible d’expliquer autrement qu’en recourant à des imputations causales toujours discutables. Aussi, pour gommer ces variations, les économistes établissent des moyennes temporelles. La valeur d’un bien est donc la moyenne de son prix de marché établi sur une plus ou moins longue durée. Prenons l’exemple du calcul de la « valeur de la terre pure », très éclairant. Au XVIII° siècle, la valeur des terres agricoles en France comme au Royaume Uni représentait 4 années de revenu national, et presque les 2/3 du capital national. Comme, selon les calculs de l’époque, les ¾ de cette valeur correspondait à des investissements et améliorations apportées par les hommes, les économistes en déduisirent que la valeur pure des terres correspondait à une année de revenu national[8]. Si ce calcul est d’une désarmante simplicité et sans faille logique, son résultat donne envie de les pincer pour les réveiller de leur sommeil dogmatique. Ils s’enferment dans leur bulle anthropocentrique et refusent d’en sortir pour voir le monde comme il est. Ils ne semblent, par exemple, pas s’étonner qu’aujourd’hui cette valeur pure ait disparu, puisque la valeur des terres, pure et impure, n’est plus qu’une composante marginale du capital contemporain : elle représente aujourd’hui moins de 2 % du capital total. Pourtant, et heureusement, la terre est toujours là pour nous porter, même si elle ne vaut quasiment plus rien ! La valeur dont traite les économistes n’est qu’une convention humaine historique dans laquelle la partie n’a de signification qu’en référence au tout ; elle n’a aucune valeur anthropologique ou naturelle.

La nature et l’écologie n’ont pas droit de cité…

Autant l’étude des inégalités sociales conduite par Thomas Piketty est très fouillée, très attentive aux faits économiques et aux décisions politiques les affectant, autant elle est, pour l’essentiel, aveugle aux problèmes écologiques. La seule inquiétude que notre auteur accepte de prendre en compte est celle du réchauffement climatique. Mais il faudra attendre la page 933 pour la voir apparaitre (elle sera d’ailleurs expédiée en 4 pages), juste avant la conclusion de l’ouvrage.

C’est dans les hypothèses futures, toutefois, que cet aveuglement se manifeste dans toute son ampleur. Certes, Thomas Piketty est parfaitement conscient que s’il avait publié en 1913 « Le capital au XX° siècle », il se serait beaucoup trompé dans ses prévisions car il n’aurait pu imaginer ni les évènements, ni les décisions politiques qui allaient modifier significativement la structure des inégalités au cours de ce siècle. Cette ignorance de ce que sera le futur est notre lot à tous et ne saurait donc être reproché à quiconque. L’aveuglement, c’est d’avoir connaissance de toutes les interrogations qui agitent la planète sur le caractère soutenable, et donc possible, de la croissance actuelle, y compris dans les sphères internationales les plus officielles, et de ne pas chercher à les prendre en compte.

Ses hypothèses concernant l’évolution démographique sont reprises du scénario central imaginé par l’ONU ; celles des taux de croissance économique en revanche lui appartiennent. Cela donne le tableau prospectif suivant :

|

Période |

Taux croissance annuelle de la production/ habitant |

Taux croissance démographique annuelle |

Taux croissance annuelle de la production totale |

|

2012 – 2030 |

2,6 % |

0,9 % |

3,5 % |

|

2030 – 2050 |

2,4 % |

0,6 % |

3,0 % |

|

2050 – 2070 |

1,5 % |

0,2 % |

1,7 % |

|

2070 – 2100 |

1,2 % |

0,2 % |

1,4 % |

Thomas Piketty qualifie lui-même de « relativement optimiste »[9] sa prévision d’évolution future de la productivité économique. Il l’imagine en effet supérieure à ce qu’elle a été sur les 300 dernières années (0,8 % par an) et même les 100 dernières (1,4 %). Pour qu’elle se réalise, cela suppose, reconnait-il, « des progrès technologiques considérables, notamment en matière d’énergies propres »[10]. Cet optimisme est cohérent avec l’idée développée plus tôt dans l’ouvrage qu’il ne fallait en la matière rien exclure et que des avancées technologiques « permettront peut-être une croissance beaucoup moins polluante qu’on ne parvient à l’imaginer actuellement, avec de nouveaux biens et services presqu’entièrement dématérialisés, et des sources d’énergie renouvelables et débarrassées de toute empreinte carbone »[11]. Cet optimisme lui fait ainsi écarter les signes d’inquiétude qui se manifestent aujourd’hui, même parmi ses collègues économistes. Il cite pourtant les travaux de Robert Gordon[12] qui, analysant les vagues d’innovations techniques depuis la machine à vapeur, constate que les plus récentes, notamment celle des technologies de l’information, ont un potentiel de croissance sensiblement inférieur. Mais il les rejette aussitôt, car les prédictions qui en résultent lui paraissent « trop sombres ».

Toute prévision s’ancre dans une forme de compréhension des lignes de force qui structurent le présent et semblent poindre vers le futur. C’est un miroir de ce que leurs concepteurs imaginent possible. Mais la compétence en matière de définition du possible technologique n’appartient absolument pas aux économistes ni aux chercheurs en sciences sociales, mais aux ingénieurs et techniciens. Ce sont eux qui sont les plus légitimes à l’évaluer car ils ont une certaine connaissance des lois qui régissent le vivant et le monde matériel mais aussi des limites du savoir humain sur la nature et de notre capacité à la maitriser. Vue de l’extérieur, les innovations technologiques peuvent donner le vertige et susciter l’enthousiasme. Ce n’est pas sur cette base technodoule (voir Le travail contre nature, pages 209 et 328) que les meilleures prévisions peuvent s’établir.

Une fable écologique pourrait-elle aider les économistes à prendre conscience et la mesure d’un des défis majeurs auquel nos sociétés productivistes vont être confrontées ?

Homo œconomicus avait décidé de passer les fêtes de fin d’année dans le sud de la France, près d’Uzès, avec sa femme et ses deux enfants. A peine sortie de son derniers cours du trimestre à l’Ecole d’économie de Paris, il file chez lui, embarque tout le monde dans sa Scenic et s’engage sur l’autoroute du Soleil. Il savait son réservoir presque vide, mais comptait faire le plein sur le chemin. Curieusement, toutes les stations d’essence qu’il croisait étaient fermées. Inquiet mais prudent, il quitte l’autoroute pour récupérer la Nationale 7 où il tombe en panne sèche. Afin de ne pas gêner la circulation, sa femme prend le volant et il sort avec ses deux fils pour pousser la voiture. Inondés de sueur, ils parviennent enfin à eux trois à garer le véhicule un peu plus avant, sur un bas côté. Homo calculus réalise alors qu’avec 60 litres d’essence dans son réservoir, il serait arrivé à destination alors qu’avec ses seuls muscles et ceux de ses enfants – 200 kilos à eux trois, tout de même ! -, ils n’étaient parvenus à pousser la tonne et demie de la Scenic que sur 20 mètres. Il décida alors de revoir l’article qu’il s’apprêtait à envoyer au Quarterly journal of economics sur les perspectives de croissance au XXI° siècle, en cherchant auparavant à se renseigner sur les alternatives crédibles aux énergies fossiles. En attendant, se rappelant qu’il est aussi Homo sapiens, il décida de louer deux tandems et passa ses vacances en famille dans un hôtel charmant, en plein milieu de la forêt de Fontainebleau.

Mais les prévisions optimistes de Thomas Piketty ne renvoient peut-être pas qu’à sa conception du possible. Ne s’y marierait-elle pas aussi avec sa représentation du souhaitable ? Pour instruire cette hypothèse, il faut revenir à l’ambition qu’il affiche dés l’ouverture de son essai.

Réduire les inégalités, sans toucher au fondement du capitalisme, le productivisme

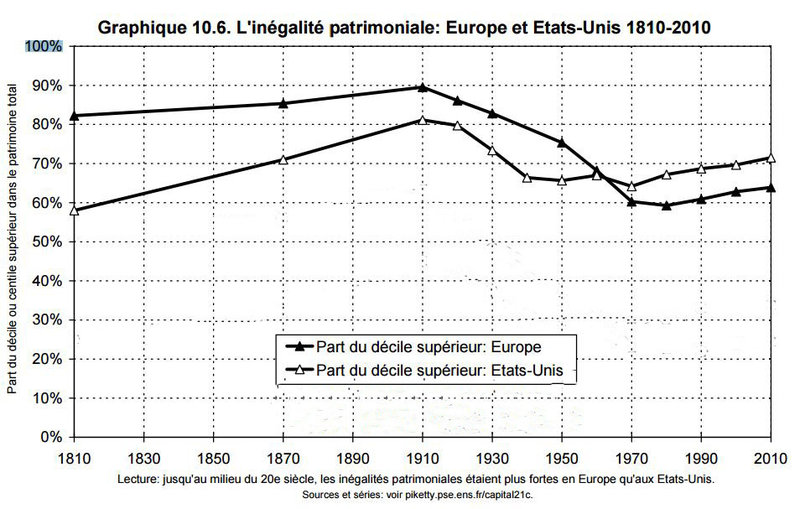

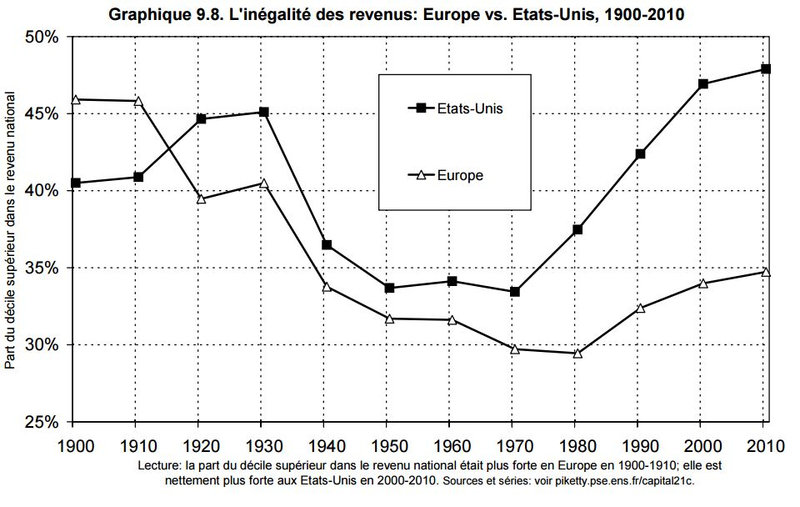

Contrairement à Marx, Thomas Piketty ne se bat pas contre le capitalisme, mais contre les inégalités excessives qu’il génère. Sa thèse centrale, abondamment et sérieusement documentée, est que nous vivons actuellement un retournement de tendance. Alors que les inégalités de revenus et de patrimoines se sont réduites au XX° siècle, elles progressent depuis les années 1980 et tendent à rejoindre le haut niveau qu’elles avaient à la Belle époque. C’est ce que montrent les deux graphiques suivants :

Ces courbes ont à peu près la même allure en Europe et aux Etats-Unis : elles croissent pour atteindre un sommet d’inégalité en 1910. Les 10 % les plus riches en Europe détiennent alors 90 % du patrimoine total, et ceux des Etats-Unis 80 %. La chute est ensuite régulière jusqu’à un plancher atteint en 1970-1990 où le même décile supérieur ne possède plus que 60 % du patrimoine total en Europe et 65 à 70 % aux Etats-Unis. La courbe ensuite semble reprendre une légère croissance.

Ces courbes ont à peu près la même allure en Europe et aux Etats-Unis : elles croissent pour atteindre un sommet d’inégalité en 1910. Les 10 % les plus riches en Europe détiennent alors 90 % du patrimoine total, et ceux des Etats-Unis 80 %. La chute est ensuite régulière jusqu’à un plancher atteint en 1970-1990 où le même décile supérieur ne possède plus que 60 % du patrimoine total en Europe et 65 à 70 % aux Etats-Unis. La courbe ensuite semble reprendre une légère croissance.

L’évolution en Europe et aux Etats-Unis a ici aussi la même allure, mais la courbe en U de l’inégalité des revenus est plus prononcée et plus nette que celle du patrimoine. Notamment, la remontée apparait très sensible aux Etats-Unis à partir de 1970, au point de dépasser le point antérieur le plus haut (1920-1930). En 2010, les 10 % les plus riches y reçoivent à eux seuls presqu’autant de revenu que les 90 % restants.

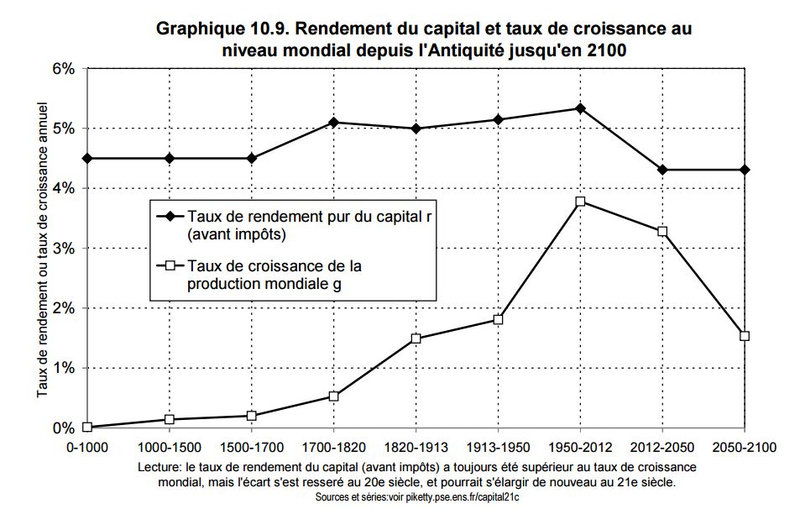

Ça, ce sont les faits observables jusqu’à aujourd’hui. Mais Thomas Piketty montre également dans son essai que la « force de divergence fondamentale »[13] de la répartition des richesses au sein des populations apparait lorsque le taux de rendement du capital (r) est significativement supérieur au taux de la croissance (g). Plus cet écart est important et plus les inégalités se creusent. Que cette situation accroisse les inégalités se comprend intuitivement. Elle signifie en effet que ceux qui détiennent un capital gagnent proportionnellement plus en le possédant que ne progresse la richesse par l’activité économique de l’ensemble des habitants de la planète. Ils augmentent donc en moyenne leur revenu plus vite qu’ils ne le feraient en travaillant. Alors, « il est presqu’inévitable que les patrimoines hérités dominent largement les patrimoines constitués au cours d’une vie de travail et que la concentration du capital atteigne des niveaux extrêmement élevés »[14]. Or, le rendement du capital apparaît, sur la longue durée[15], toujours supérieur à la croissance, ainsi que le montre le graphique suivant :

Comme on le voit, l’écart entre r et g s’est effectivement resserré au XX° siècle, ce qui a conduit à une baisse des inégalités et à l’apparition d’une classe moyenne. Mais l’érosion de la croissance au XXI° siècle, si le rendement du capital se maintient au taux actuel, devrait conduire à un retour des inégalités. Pourquoi alors Thomas Piketty n’a-t-il pas voulu assombrir la situation, en présentant des perspectives de croissance plus basses ? Cela n’aurait fait que renforcer son message d’alerte. Toutes sortes de raisons personnelles sont imaginables et ce ne sont pas celles-là qui nous intéressent. Notre hypothèse est plus large, car elle se situe à un niveau idéologique. A ce titre, elle nous concerne potentiellement tous.

Dans son analyse de la thèse Marxienne d’une tendance inhérente au capitalisme à la baisse du taux de profit, Thomas Piketty souligne que pour les économistes du XIX° siècle, Marx y compris, la croissance de la production, notamment industrielle, s’expliquait avant tout par une croissance des moyens de production (machines et équipements), et non pas par une augmentation de la productivité. Or, indique-t-il, « on sait aujourd’hui que seule la croissance de la productivité permet une croissance structurelle à long terme »[16] . En son absence, la croissance disparaîtrait, le capital aurait alors tendance à croître indéfiniment et le rendement qu’il pourrait obtenir s’amenuiser jusqu’à devenir négligeable. C’est donc cette productivité qu’aurait ignorée Marx[17] et qui a empêché que sa prédiction se réalise en même temps que l’extinction du capitalisme qu’elle aurait signifiée.

Dans ces conditions, on comprend l’enjeu du productivisme pour le capitalisme. La quête d’une productivité accrue permet en effet à la fois à chaque entrepreneur de tirer son épingle du jeu dans la compétition économique, et collectivement d’assurer le maintien d’un rendement élevé du capital.

Dans la quatrième et dernière partie de son ouvrage, Thomas Piketty propose d’organiser une réponse fiscale au développement des inégalités qu’il pressent. Elle passe par la mise en place d’un système d’imposition progressive à trois niveaux : celui des revenus, celui du patrimoine et celui des héritages. Il s’agit donc d’agir par ce moyen sur le taux de rendement du capital après impôt, pour le rapprocher du taux de croissance. C’est donc une régulation du capitalisme qu’il propose, par l’aval, sans remettre en cause le productivisme qui est son moteur. C’est ce qu’il souligne par exemple lorsqu’il explique qu’une fiscalité sur le capital aurait un caractère incitatif, en ce qu’elle conduirait les détenteurs de capital à rechercher les meilleurs rendements possibles ou encore que la propriété privée et l’économie de marché « jouent un rôle utile pour coordonner les actions de millions d’individus, ce dont il n’est pas si facile de se passer entièrement »[18], ainsi que l’a montré l’échec de l’Union Soviétique.

Mais si l’action sur r, par la voie fiscale, est un moyen de contenir l’écart et donc les inégalités, la croissance aussi y participe. Ce qui est frappant d’ailleurs dans le graphique 10.9, c’est que si r semble stable à travers les âges, comme si on s’était passé le mot de génération en génération, de civilisation en civilisation pour toujours rémunérer le capital entre 4 et 5 %, c’est loin d’être le cas de la croissance qui décolle seulement à partir du XVIII° siècle. C’est d’ailleurs elle qui explose au XX° siècle et qui contribue, comme les décisions politiques et fiscales du XX° siècle, à la réduction des inégalités. Il se pourrait donc que l’enjeu ne soit pas que fiscal…

Agir sur les inégalités pour favoriser le traitement social du défi écologique

Si, pour des raisons naturelles, nous avons épuisé, comme nous le montrerons dans un futur article, les possibilités de croissance économique, le combat de Thomas Piketty nous parait largement mériter d’être soutenu, y compris en empruntant le chemin fiscal qu’il propose. L’inégalité excessive, lorsque les riches abandonnent les misérables à leur triste sort, est une plaie sociale vive, crue, insupportable, qui ne peut que dresser les hommes les uns contre les autres. Or, face aux défis du XXI° siècle qui seront essentiellement écologiques, il sera déterminant que les hommes coopèrent pour les affronter ensemble. Quand sur un bateau, face à la tempête, les marins se chamaillent, l’expérience montre qu’il coule…

*****

Pour ceux qu’un pavé de 1000 pages rebuterait, j’ai scanné les notes manuscrites (lisibles) que j’ai prises de l’ouvrage. Ce n’est pas une synthèse, mais un résumé de 75 pages. Si ça vous dit, vous pouvez le télécharger en cliquant ici : Résumé Capital Piketty. C’est une manière pour moi, de contribuer à diffuser ce travail, qui, indépendamment des critiques que j’ai pu lui adresser dans cet article, est tout à fait remarquable et utile.

*****

[1] Thomas Piketty, Le capital au XXI° siècle, Seuil, sept 2013

[2] Ibidem, p 62

[3] Cet article figure en exergue de l’ouvrage et annonce en quelque sorte sa raison d’être

[4] Ibidem, p 950

[5] Ibidem, p 86

[6] Ibidem, p 324

[7] Ibidem, p 321

[8] Ce calcul est présenté page 311.

[9] Ibidem, p 166

[10] Ibidem, p 169

[11] Ibidem, p 140

[12] Ibidem, p 158

[13] Ibidem, p 53

[14] Ibidem, p 55

[15] Thomas Piketty reconnait lui-même le caractère très hypothétique de ces reconstitutions de longues séries historiques. Ce ne sont évidemment que des ordres de grandeur, mais surtout les données qu’elles présentent, si tant est qu’elles soient justes, n’avaient pas du tout la même signification pour les hommes des époques concernées. En partant de l’an 0, ces séries traversent en effet des modes de production et des civilisations radicalement différentes (antiquité, moyen-âge, renaissance, âge classique…), notamment dans le rapport au pouvoir, à l’argent et aux inégalités.

[16] Ibidem, p 361

[17] Marx n’ignorait pas les effets de la productivité puisqu’il indique que c’est elle qui permet de générer une survaleur relative, c’est-à-dire une croissance de la survaleur sans allonger la durée du travail. L’analyse de Piketty mériterait une discussion qui n’a pas sa place ici.

[18] Ibidem, p 867