La galerie de minéralogie du Muséum d’histoire naturelle était fermée depuis 10 ans pour travaux. A l’occasion de sa réouverture partielle, elle expose ses plus belles pièces.

Voici une belle occasion d’aller se convaincre, les yeux écarquillés par tant de beauté, que si l’homme seul travaille, il n’est pas le seul à produire. C’est même la terre qui s’y est mise la première.

C’est d’elle que, selon la Bible, nous serions nés[1].

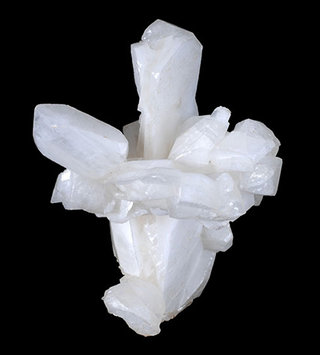

Les minéraux nous semblent imperturbables de stabilité. Pourtant eux aussi naissent et meurent. Ils se forment, dans des conditions particulières de pression, de température, d’air, d’eau, de lumière…, à partir d’un germe de quelques éléments chimiques auxquels s’accrochent progressivement d’autres éléments de même nature. Ils évoluent dans le temps en recombinant leurs atomes, au rythme qui est le leur : en quelques dizaines, milliers, millions, voire milliards d’années selon les espèces. Lorsque le système solaire s’est formé, il n’était composé que d’une dizaine de minéraux. Quinze cents autres sont apparus dans les deux premiers milliards d’année de la terre. Aujourd’hui, on en compte presque cinq mille.

Voici, pour le plaisir des yeux, quelques pierres de cette exposition soulignées d’explications sur leur genèse[2] ou de commentaires qu’elles m’ont inspirés.

Fluorite et quartz fumé dite "Fluorite Laurent"

Découverte en 2006 dans le massif du Mont Blanc, cette pierre allie une fluorite rouge, très rare, à un quartz enfumé. C’est un témoin de l’histoire géologique des Alpes : lors de la formation du massif, des eaux circulaient dans des fentes et puisaient dans la roche environnante des éléments minéraux (de la silice, du calcium, du fluor…). Ceux-ci ont ensuite cristallisé dans des espaces souterrains constituant des espèces de fours et ils ont donné, sous de hautes températures (400°C), le quartz puis le fluorure de calcium, sous forme octaédrique. La radioactivité du granite environnant est venue activer la couleur liée à ces éléments, colorant en rouge la fluorite et enfumant légèrement le quartz. Avec la surrection des Alpes, les cristaux sont remontés dans leur four et n’attendaient plus que l’érosion ou un cristallier pour apparaître… D’un point de vue anthropomorphique, on peut donc dire que la terre est une sorte d’industrie autogérée qui nous met à disposition ses productions pour peu que nous fassions l’effort de les chercher.

Argent natif reposant sur une gangue de calcaire

Un minéral est dit natif lorsqu’il est composé d’un seul élément chimique, sans combinaison avec d’autres. Celui-ci est issu d’une mine d’argent norvégienne. Il a été offert à Louis XV par le roi du Danemark. C’est une pièce unique car de tous les argents natifs issus de cette mine, c’est la seule sur laquelle les filaments d’argent forment une boucle intégrale. C’est donc sa beauté et son originalité qui l’ont sauvé du grand mélange dans les fonderies d’argent et l’ont fait passer de l’état de matière première potentielle à celui de produit fini, digne d’être un cadeau royal.

Or natif jaune de forme lamellaire, sur quartz Pépite d’or « Goné »

Ces pièces proviennent toutes deux de Californie. La deuxième, beaucoup moins élégante, est une rescapée de la ruée vers l’or. Elle a été trouvée en 1852 par un Français, Auguste Goné, qui était parti 3 ans plus tôt aux Etats-Unis pour y participer et tenter sa chance. Mais au lieu de la vendre ou la boire comme l’ont fait tous ses acolytes, il a décidé de la conserver et d’en faire don au Muséum à sa mort. Les autres ont été fondues et circulent désormais dans des bijoux, des pièces de monnaie ou tout autre objet de valeur dans lesquels ils sont devenus inidentifiables.

Cristaux de pyrite

La plupart des minéraux ont une forme cristalline, c'est à dire une structure régulière et périodique d’atomes. Ici, ils forment des cubes enchâssés les uns dans les autres, se tenant en un équilibre audacieux. La pyrite est surnommée l’« or des fous » car elle a une couleur dorée qui l’a souvent fait prendre pour de l’or par des chercheurs amateurs, vite convaincus par leur avidité.

Calcite « la femme et l’enfant » Quartz, agate et onyx « Calligraphie » Quartz, agate « Petit fantôme »

Ces trois pièces proviennent de la collection Roger Caillois et ont été baptisées par lui. Ecrivain et critique littéraire, il était fasciné par les pierres et recherchait leur intimité : « Lorsque je regarde attentivement les pierres, il m’arrive parfois, non sans naïveté, à en deviner les secrets. Je me laisse glisser à concevoir comment se formèrent tant d’énigmatiques merveilles, nées de lois que très souvent elles paraissent violer, comme si elles étaient issues d’un tumulte et, pour tout dire, d’une fête que bannit désormais leur mode d’existence. Je m’efforce de les saisir en pensée à l’ardent instant de leur genèse. Il me vient alors une sorte d’excitation très particulière. Je me sens devenir un peu de la nature des pierres. »[3]

Il a écrit de nombreux ouvrages dans lesquels il en fait l’éloge et établi des correspondances avec l’imaginaire humain. Ses analogies formelles sont ici bien convaincantes.

Coupe en cristal de roche Coupe en lapis lazuli et bronze Coupe en jade néphrite, vermeil et pierres précieuses

Que faut-il le plus admirer ici ? Le travail de l’artisan ou celui de la terre qui leur a fourni des matériaux si nobles ? Exercice inutile. Le beau est un tout indissociable. La nature sans l’homme ou l’homme sans la nature, quelle perte !

*****

Si la terre produit les ressources qui nous servent à construire notre monde matériel, elles ne nous les livrent tout de même pas. Un travail de cueillette est donc nécessaire, puis de transformation. Les biens que nous fabriquons combinent intimement un contenu initial donné par la nature et une forme apportée par les hommes. Les minéraux indemnes de toute transformation de cette exposition s’inscrivent dans un monde anthropisé où ils prennent sens pour nous : il a fallu les trouver, les préserver d’autres usages, les conserver, construire un musée, le rénover, organiser la mise en scène d’une exposition, inviter le public, lui faire payer son entrée, etc. Peut-on sérieusement évaluer ces biens sans prendre en compte la production naturelle alors que sans elle ils n’existeraient tout simplement pas ? Certes, il suffit que deux désirs – un vendeur dans le besoin et un acheteur sous le charme – se rencontrent pour que se forme un prix. Pour autant, ce n’est pas parce que l’échange aura lieu que ce prix représente la valeur de l’objet. Il n’est en effet que le montant d’un accord pour que la transaction se réalise et qu’une propriété change de main. Il ne prend pas en compte la condition même de possibilité d’un changement de mains – à savoir, l’existence d’une matière brute naturelle et d’un processus de millions d’années ayant conduit à sa formation –, mais seulement le fait qu’à un moment donné elle ait été appropriée par un homme qui est prêt maintenant à la céder.

*****

L’exposition « Les trésors de la terre » s’est ouverte en décembre 2014, et devrait fermer ses portes dans quatre ans. Vous avez donc encore le temps d’y passer et même d’y retourner. Vous pouvez en savoir plus en cliquant ici : Les trésors de la Terre

Magnifique

Merci d’être notre tête chercheuse

À bientot