A la charnière du XVIII° et du XIX° siècle, le Japon avait des contacts réguliers avec l’Europe et pouvait intégrer ses innovations. Mais le pays dans lequel Hokusai exerçait alors son talent et qui inspirait son œuvre était indemne de tout productivisme. Le « fou de peinture » a croqué, de manière poétique ou coquasse selon son humeur, les activités quotidiennes des Japonais, sans distinguer si elles étaient contraintes ou libres. A les contempler d’ailleurs, on a l’impression qu’elles s’exerçaient au présent continu, qu’elles étaient vécu de l’intérieur dans toute leur épaisseur. C’est peut être dû au regard bienveillant et contemplatif qu’il portait sur les choses et les hommes, mais peut-être aussi parce que la guêpe qui rend aujourd’hui le travail inintéressant ou pénible, même au Japon, n’avait pas encore sorti son dard.

Voici une série de gravures ou de peintures, issues d’une exposition qui s’est tenu au Grand palais l’année dernière. Elle témoigne de son regard amusé et décalé sur le travail, mais aussi d’une certaine manière de travailler qu’on ne connait souvent plus qu’une fois rentrée chez soi.

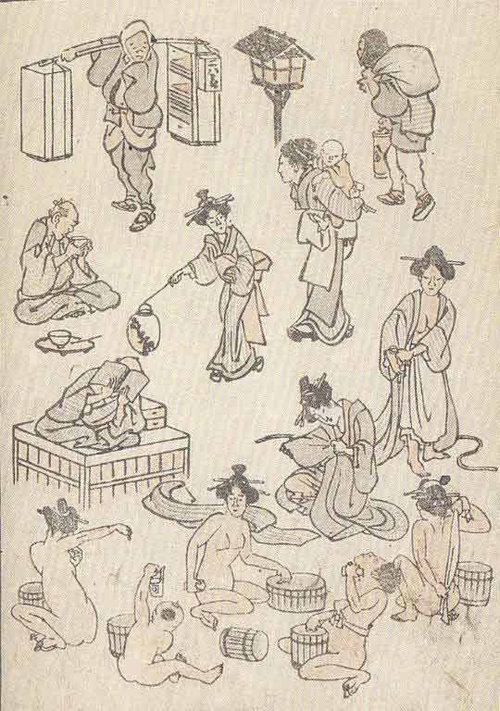

Hokusai manga, Premier carnet de croquis, 1814

Les carnets de mangas servaient d’exercice à Hokusai et de modèles pour ses élèves. Il y dessinait souvent des personnages dans leurs activités quotidiennes les plus élémentaires. Il est amusant de commencer par cette page car on peut chercher à y distinguer ceux qui travaillent de ceux qui ne travaillent pas –distinction qui pour Hokusai n’avait aucun sens. Il faut en effet pour cela utiliser une définition discriminante des activités : seules celles dont le résultat est utile aux autres et non pas seulement à soi-même sont un travail. Dans certains cas, le dessin apporte suffisamment d’information pour opérer la distinction. Ainsi, que le bébé porté dans son dos par une femme soit le sien ou ne le soit pas, ne change rien à l’affaire : c’est une activité réalisée au bénéfice d’un tiers, ici un enfant. C’est un travail domestique. En revanche, l’homme en train de boire du thé, les femmes se déshabillant ou les femmes et le jeune garçon que l’on voit se laver en bas de la page, ne travaillent pas. Ils s’occupent d’eux-mêmes. Il suffirait toutefois qu’une de ces femmes en lave une autre ou le jeune garçon pour qu’une d’elle au moins travaille. Pour les autres personnages, la réponse est plus incertaine. Tout dépend en effet d’un contexte qui n’est pas présent dans la page. Ainsi l’homme assis sur une tribune, lit-il pour lui-même, révise-t-il une leçon qu’il va donner à ses élèves ou est-il en train de lire un texte devant eux ? Dans les deux dernières hypothèses, ce serait un maître dans l’exercice de son métier. De même faut-il, pour les trois derniers personnages, des éléments complémentaires pour savoir s’ils travaillent. Ce ne serait le cas que si les deux manutentionnaires et la femme qui porte un lampion agissent ainsi pour d’autres, et pas seulement pour eux-mêmes.

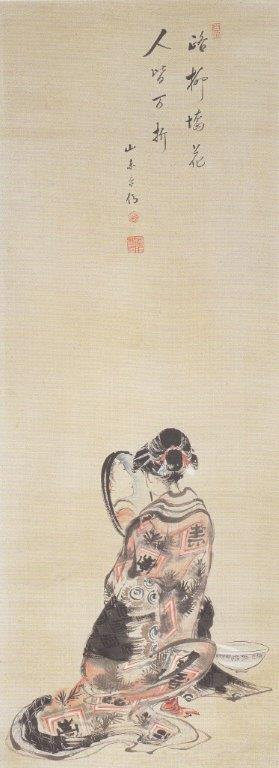

Jolie femme se coupant les ongles (vers 1804) Jolie femme se maquillant (1807-1813)

Sur la base de notre définition, une femme se coupant les ongles ou une femme se maquillant ne travaillent pas. Oui, mais… Ce sont de « jolies » femmes, c'est-à-dire des Geishas. Elles ne se font pas belles seulement pour elles-mêmes, mais pour leurs clients, pour les attirer ou leur plaire. On peut même imaginer que la courtisane que l’on voit de dos oriente son miroir de telle manière que le client (Hokusai ici a pris sa place) puisse la voir en train de se maquiller. Ce serait alors un jeu sensuel et à distance, avant ou après d’autres exercices plus rapprochés et charnels.

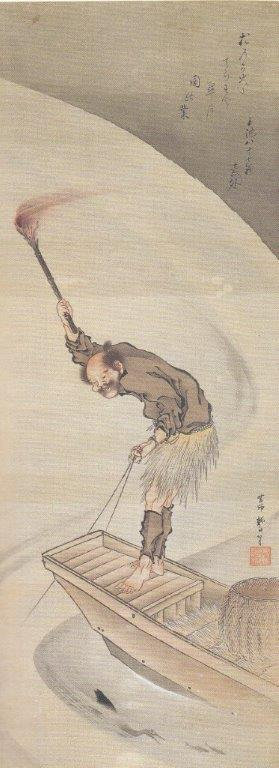

La pêche au cormoran (vers 1819)

Voilà un travail naturant, traditionnel, incontestable. Mais cette pêche nocturne relève d’une ingéniosité technique qui nous est inconnue : le cormoran se fait en effet ici l’allié du pêcheur. On le voit, en bas de l’image, retenu par un fil, plonger pour attraper deux poissons qui ont été attirés par la torche que l’homme fait tournoyer dans les airs. C’est une pêche astucieuse et, pour le peintre des formes, un spectacle qui lui offre l’occasion d’orchestrer un magnifique ballet tourbillonnant de lignes.

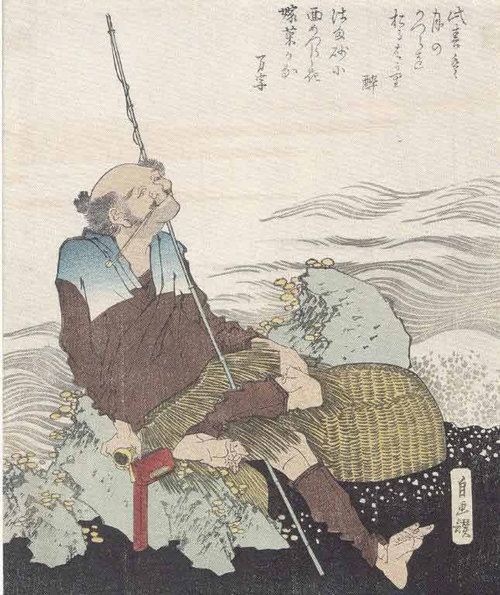

Pêcheur (vers 1818-1830)

Le voici d’ailleurs, ce peintre, ici en pêcheur ravi et détendu. Ce serait en effet un autoportrait.

Pêche ou loisir ? Dans une société productrice de stress au travail comme la nôtre, dés que le travail est détendu, personne ne semble avoir envie de l’appeler ainsi. Il est devenu pour nous nécessairement un effort, une peine, une souffrance. Pourtant, ce n’est pas la nature qui en définit les contours ou le rythme, mais seulement des conventions sociales. Qu’est-ce qui empêche de l’exercer autrement, si ce n’est la quête du plus, fait au plus vite ?

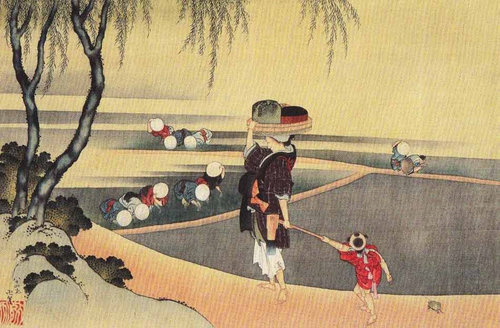

Repiquage du riz (1843)

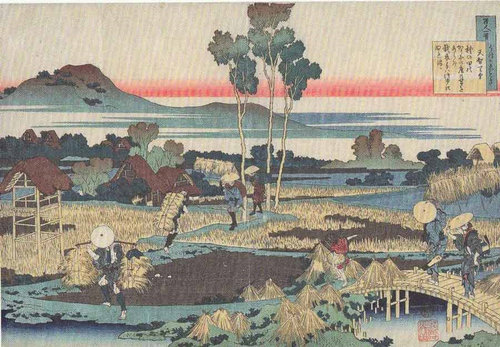

« Empereur Tenchi » (moisson)

Série "Cent poèmes de cent poètes expliqués par la vieille nourrice"

La culture du riz structure les paysages et scande la vie des paysans japonais. Hokusai présente ici ses deux moments les plus mobilsateurs de bras et aussi les plus intenses : le repiquage au début du processus et la moisson à son terme. Ses plans son larges et en vue plongeante ; l’activité humaine occupe l’espace, sans être décrite. Dans la scène de repiquage, le premier plan est occupé par une femme qui porte un panier sur sa tête et tire derrière elle un enfant aggripé au manche de sa houe. On peut imaginer qu’elle apporte leur déjeuner aux paysans dans la rizière. C’est le seul personnage dont on voit le visage, les autres sont cachés par leur chapeau. Les paysans forment ainsi comme des disques de lumière penchés sur leur ouvrage. C’est la même image de sérénité que donne la scène de moisson, même si les charges semblent lourdes. Hokusai s’attache aux gestes et aux postures, mais il les insère dans un cadre naturel beaucoup plus vaste qui les orchestrent. L’activité productive humaine se trouve comme rattaché à une vie cosmique plus large, comme un fait de nature, elle aussi, s’exprimant au milieu des collines, des bosquets et des rivages de la mer.

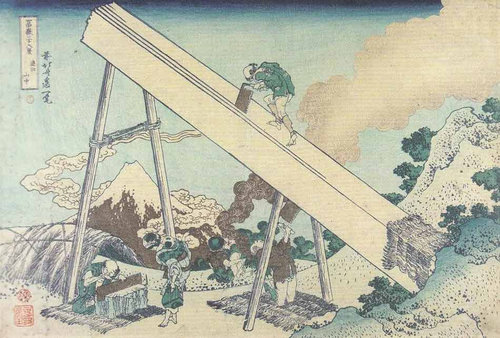

Dans les monts de Totomi (vers 1830-1834)

Série "36 vues du Mont Fuji"

Cette scène curieuse éveillait chez Hokusai, l’envie de la peindre, puisqu’il l’a fait à plusieurs reprises. Celle-ci s’insère dans une série de vues sur le Mont Fuji. Elle regroupe dans un paysage de montagne cinq personnages. Trois d’entre eux sont charpentiers. Celui de gauche est en train d’affuter et avoyer une scie. Comme cela suppose un certain savoir-faire, on peut imaginer que c’est le maître, patron des deux autres ouvriers, ou bien, si ce tour de main était maîtrisé par tous, que chacun à son tour venait prendre cette position. Le fut de la bille est penché sur un tréteau pour que la scie puisse descendre par son propre poids sur le trait à scier. Cela crée deux positions manifestement différentes. Le scieur du dessus peut s’appuyer de tout son corps pour faire pénétrer sa scie. Celui du dessous est dans une position visiblement plus inconfortable. Il est à genou sur une natte, le dos et la tête rejetée en arrière. Les trois scies que l’on voit sont courtes et ne sortent de la bille que lorsqu’elles sont enfoncées jusqu’à la garde. Ce ne sont donc pas des scieurs de long – est-ce que cette technique était inconnue au Japon à cette époque ? Les scieurs de long partagent leurs efforts et s’entraident : quand l’un tire, l’autre pousse. Ce n’est pas le cas ici.

Qu’il y ait des travaux pénibles, cela tient à l’ouvrage et aux techniques à disposition pour le réaliser. La pénibilité peut se déduire de la connaissance du travail du bois et de l’image, notamment de la position des corps. En revanche, on ne peut tirer d’elle de conséquence sur les conditions de travail des uns ou des autres. En effet, on ne sait pas, par exemple, si les positions sont tournantes, ni à quel rythme ce travail est conduit ou encore si les ouvriers peuvent s’arrêter dés que l’effort leur pèse trop et aller se reposer à l’ombre sous la hutte à gauche. Ce que l’on voit en revanche, c’est que c’est un travail réalisé en plein air et qu’il s’insère dans la vie quotidienne. Deux autres personnages en effet sont présents dans la même scène : une femme avec son enfant dans le dos qui semble parler à son mari, et un homme de dos, à l’arrière, en train d’animer un feu, peut-être pour un repas qui sera pris en commun.

Empereur Jito (vers 1834)

Série « cent poèmes de cent poètes expliqués par la vieille nourrice »

Cette scène est pour moi énigmatique, car je ne connais pas grand-chose des techniques traditionnelles de fabrication du tissu, et rien de cette étape, qui à l’air d’en être une des dernières. Cela n’enlève aucun charme à cette représentation, au contraire. Cela lui ajoute le piment de l’exotisme et du mystère.

Prenons l’image par la diagonale rhétorique sur laquelle elle est construite. En bas à gauche, deux hommes se font face et manipulent quelque chose dans une eau douce – c’est en effet une rivière puisqu’un notable à droite s’apprête à la traverser sur une chaise à porteur pendant qu’un personnage l’a déjà pénétrée et en croise un autre venant de l’autre rive. Si l’on continue du regard sur la droite, on voit deux hommes qui en sont sortis en portant ensemble, sur un long bâton, une ou plusieurs bandes de tissus enroulées autour, en cercles relâchés. Enfin, sur la droite, on discerne la destination de ces rouleaux : de grands portiques dans les collines, au milieu des habitations, sur lesquels les bandes de tissu sont déployées au soleil pour les sécher. C’est donc là le terme de cette étape sans que l’image ne nous permette de comprendre comment ces bandes ont été perchées si haut, ni pourquoi. Est-ce pour enlever l’amidon et les assouplir ? Pour les nettoyer ? Pourquoi ces bandes sont elles si étroites et si longues ? A quoi serviront-elles ? Quelle sera l’étape suivante ?

Mais peu importe, au fond. L’estampe est bucolique ; elle relie la vie des hommes à des paysages immenses.

Vue de l’arpentage d’une région (vers 1848)

Le catalogue du Grand Palais précise que le texte, en haut de l’estampe, fait référence au mathématicien Umemura Shigeyoshi, jeune contemporain d’Hokusai, qui a inventé le compas qu’utilisent les géomètres dans cette scène. Il ne peut s’agir du compas d’arpenteur car c’est un instrument très simple qui n’a pas connu d’évolution technique significative depuis son invention, et en outre, il n’y en a pas dans cette image. En effet, pour mesurer les distances entre la station et les piquets, les deux hommes penchés par terre, à gauche au premier plan, ne se servent que d’un bâton d’arpenteur. La station est tenue sur la droite par deux hommes accroupis autour de l’alidade. C’est plus vraisemblablement celle-ci qu’a perfectionnée Shigeyoshi, car elle n’est pas dotée d’une simple pinnule de visée sous laquelle est posée la feuille de report des angles des différents piquets, mais d’une lunette et d’un compas qui permet la mesure de ces angles, sans les dessiner. C’est en effet, l’homme debout à côté de la station qui note les informations que lui donnent les géomètres et les arpenteurs. Le plan du terrain pourra donc être tracé très finement plus tard, au retour de la campagne de relevés.

L’arpentage est un bel exemple de travail coopératif. En effet, pour le réaliser, il faut en effet au moins être trois à effectuer simultanément des opérations distinctes : un géomètre à la station pour mesurer les angles et deux arpenteurs pour chainer le piquet visé en restant parfaitement aligné avec la station. Mais ils sont dans cette scène plus d’une quinzaine, car le terrain à relever est vaste et son relief torturé. Il faut même une deuxième station sur la colline à gauche pour couvrir d’autres piquets que la première station ne peut pas embrasser. A droite plus au loin, on discerne aussi un cinquième piquet qu’un homme est en train de planter, la houppe à son sommet flottant au vent.

C’est une scène pittoresque qui a séduit Hokusai : des hommes affairés autour d’un même projet, portant chacun dans son dos un curieux étendard, et disséminés sur le territoire à toiser. C’était peut-être aussi le moyen de souligner la modernité japonaise, capable aussi, comme les européens, de convertir des savoirs en techniques utiles.

Le tissu coupé de la mère de Mencius (1797. 1° édition 1779)

C’est une fable morale que dessine sur cette gravure Hokusai. On la trouve racontée en ces termes dans un texte de la Chine ancienne :

« Lorsqu’il était petit, alors qu’il rentrait de l‘école, sa mère était en train de tisser et lui demanda : « A quel niveau en es-tu arrivé ? ». Mencius répondit : « je me débrouille ». En entendant cela, la mère de Mencius prit un couteau dans sa main et coupa le tissu qu’elle était en train de tisser. Mencius prit peur et lui en demanda la raison. La mère de Mencius répondit : « Tu n’étudies pas, c’est comme moi qui viens de détruire ce tissu (…) Si comme aujourd’hui tu n’étudies pas, il te sera impossible de te débarrasser de la dureté de la vie et d’éviter les désastres. Ainsi, pour moi tissant pour nourrir la famille, quelle est la différence entre arriver à la moitié pour arrêter ou bien de ne pas tisser du tout ? Crois-tu qu’ainsi je pourrais donner des vêtements à mon mari et mon fils ainsi qu’assurer notre alimentation ? (…) Mencius l’écouta et prit peur. Depuis ce jour, du matin au soir il étudia avec assiduité (…) et finalement devint un confucéen réputé. »[1]

L’étude et le travail ont en effet ceci de commun : ils ne donnent leur fruit que dans la persévérance, dans le fait d’aller au bout de son action. Leur utilité, pour soi ou pour les autres, ne se manifeste qu’à son terme. Mais, la mère de Mencius est ici bien intransigeante. Peut-être connaissait-elle suffisamment son fils pour prendre le risque d’une pédagogie de la « peur » ? Car si le travail, comme l’étude, s’évaluent dans leurs résultats, ne pas prendre en compte le chemin qui y conduisent et leurs vicissitudes, c’est s’exposer, dans une relation où l’un dit et l’autre fait, à l’incompréhension mutuelle et à la violence.

Hokusai était aussi porteur d’une leçon bien différente, ainsi que le montre l’estampe suivante :

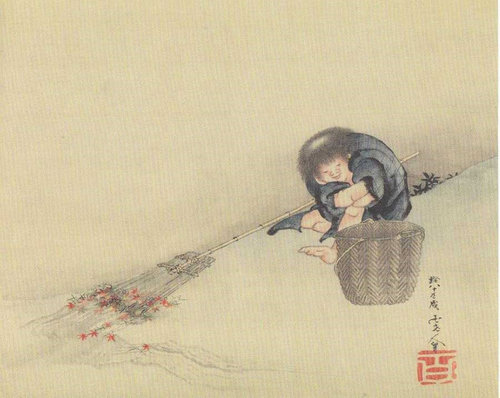

Jeune garçon balayant des feuilles d’érable tombées (vers 1848)

Ce n’est pas de son propre chef que ce jeune garçon s’est mis à balayer des feuilles tombées par terre, mais plus vraisemblablement parce qu’il en a reçu l’ordre, de ses parents ou d’un autre adulte. Hokusai ne s’est pas du tout intéressé à ce contexte, ni à l’activité de balayage. L’enfant ici s’accorde une pause. Il est accroupi près de son panier, les mains enfoncées dans ses manches. Peut-être fait-il froid, bien qu’il soit pied nu ? Il a le visage penché, les yeux mi-clos. On ne sait s’il dort ou rêve, absorbé dans ses pensées. Son balai-râteau dessine une diagonale qui croise élégamment la verticale du texte, du panier et de l’enfant. Le brun et le noir dominent, mais l’œil est attiré par les étoiles rouges des feuilles, comme par des aimants.

Les hommes veulent être sujets de leur norme nous rappelle Canguilhem. Les conditions de travail ne sont éprouvantes que si elles imposent des conditions qui nous font violences. Ce jeune garçon agit sur ordre, mais l’ordre est bienveillant s’il laisse à l’enfant le droit de s’écouter.

*****

Hokusai n’a pas connu la révolution industrielle japonaise. C’est en effet plus tard, sous l’ère Meiji (1868-1912), que le Japon, afin de ne pas subir la domination occidentale comme sa voisine chinoise, a décidé de son propre chef, de s’y engager, avec le succès que l’on connait… Toyota peut être considérée comme l’emblème de cette réussite. Son fondateur, Sakichi Toyoda, crée sa première entreprise, une fabrique de métier à tisser, en 1897. Son fils Kiichiro, crée en 1933 au sein de l’entreprise familiale un département automobile et invente le système de production qui fera son succès, sur les principes productiviste de jidoka (juste à temps) et kaisen (amélioration continue)[2]. Et c’est aujourd’hui le premier constructeur automobile dans le monde.

Mais en même temps, le travail a bien changé pour les Japonais, et la nature autour d’eux.

*****

J’adresse mes remerciements à Daniel Loriot qui m’a aidé à décrypter la scène de sciage, dans les monts de Totomi.

[1] Des femmes intègres, chapitre sur les rites des mères. Cité par Wang Liang (https://www.lacanchine.com/Wang_L_01f.html). Mencius (IV°-III° siècle avant JC) est une des grandes autorités intellectuelles de la pensée ancienne Chinoise. Il a inscrit sa réflexion dans la lignée de Confucius.

[2] Sur le travail et ses conditions à Toyota : Satoshi Kamata, Toyota, l’usine du désespoir, Editions Demopolis, Paris, 2008