Après avoir côtoyé en France les impressionnistes, Carl Larsson (1859-1919) développa à son retour en Suède une œuvre personnelle, plaisante et pittoresque, qui lui valut rapidement une grande notoriété et le mit à l’abri du besoin. A partir de 1890, il trouva son principal motif d’inspiration dans sa vie familiale et rurale. Il la représenta dans de belles aquarelles qu’il publia ensuite dans des livres illustrés qui connurent un grand succès en Europe du Nord. Elles forment une sorte de reportage qui, en rendant public ce qui est habituellement caché, offre un matériau riche pour conduire une méditation rêveuse et instructive sur le travail domestique. Commençons par cette première galerie d’images :

Lisbeth dressant le couvert, 1908

Karin et Esbjörn, 1909

Karin et Kersti ou mère coiffant sa fille, 1904, eau-forte

Dresser la table, arroser des plantes, coiffer sa fille… C’est si banal, si souvent une activité féminine. Restaurateur, fleuriste, coiffeur se nourrissent aussi de ces actes, mais pour eux, pas de doute, c’est un travail car ce sont de vrais métiers, n'est-ce pas ? Pourquoi donc aujourd’hui change notre regard sur eux, selon qu’ils sont exercés ici ou ainsi ?

Est-ce parce que le lieu d’exercice est inhabituel ? Certes, il l’est, mais on voit aujourd’hui se développer des formes de télétravail qui permettent aux salariés d’exercer une partie de leur activité professionnelle chez eux et il existe des professions qui dédient une partie de leur domicile à leur métier. Ce qui change peut-être le plus ici, c’est que le travailleur domestique à la main sur son environnement et qu’il n’a pas à se déplacer pour se mettre à l’œuvre, ce qui n’est pas le cas des autres.

Est-ce parce que ce travail n’est pas spécialisé ? Les activités sont en effet variées, sans rapport les unes avec les autres, leur fil rouge étant la vie elle-même. On passe de l’une à l’autre selon le moment ou l’envie. Il n’est pas attendu ici d’expertise, mais seulement de savoir faire. Ce ne serait donc pas un travail très sérieux.

Est-ce parce qu’il n’est pas véritablement commandé ? Au XIX° siècle et au début du XX°, femme et enfants étaient subordonnés au père de famille, mais celui-ci participait peu ou pas à ces activités et ne s’ingérait pas dans leur exercice.

Toutes ces raisons peuvent certainement contribuer à la mise à l’écart du travail domestique. Mais la raison amirale tient au fait que son but, ce qui le motive, ne va pas au-delà de l’acte lui-même : je coiffe ma fille pour qu’elle soit belle, je mets la table pour qu’on puisse enfin manger, j’arrose les plantes parce que je veux rendre ma maison attrayante, vivante et à mon goût. Dans son essence même, le travail domestique est un travail acapitaliste et aproductiviste, un travail hors jeu en quelque sorte.

Mais continuons notre visite au domicile des Larsson.

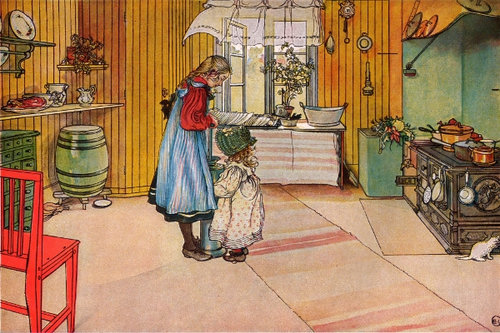

La cuisine, 1898

Un rayon de soleil, 1893

On le voit, les tâches domestiques peuvent aller au-delà du simple service. La famille se consacre ici à des activités de transformation. Baratter le lait permet d'obtenir du beurre, filer la laine de tourner des fils qui pourront servir à coudre ou à tisser. De fil en aiguille pourrait-on dire, l’activité domestique peut tendre ainsi à l’autarcie. Mais au lieu de produire pour vendre et échanger, elle se limitera par nature aux besoins de la famille. L’autolimitation en est une des caractéristiques, inconnue des formes dominantes actuelles.

On voit aussi que c’est un travail familial. Il met au turbin même les enfants qui ont l’air demandeurs ou amusés, en tout cas intéressés. Si, au XIX° siècle, les premières législations protectrices des salariés ont cherché à préserver les enfants, c’est parce qu’ils étaient asservis, abrutis par leur travail et s’y consommaient prématurément. Le travail des enfants n’est condamnable que dans la démesure. Au domicile, leur participation relève autant de la socialisation, de l’éducation, du partage que du jeu. La production ou le service n’est alors qu’un prétexte : c’est la vie de famille qui continue, solidaire, voire joyeuse.

Mais poursuivons notre visite…

Entre Noël et jour de l’an, 1896

Rien de nouveau ici, semble-t-il. Une mère dans sa cuisine tient dans ses bras un bébé qui porte un bavoir. L’échange est tendre ; l’enfant vient probablement de manger. Voilà une activité domestique parmi d’autres, peut-être toutefois la plus emblématique et la plus vitale pour notre espèce car elle est nécessaire à sa reproduction. Mais si le soin aux enfants est une activité le plus souvent féminine, elle n’est pas réservée à la mère. Ce qui change ici et n’est pas visible dans l’acte même, c’est qu’Helena est … une domestique. Le travail concret, visible n’est qu’une partie d’une relation complexe qui de tous côtés lui donne des couleurs. Travailler, ce n’est jamais seulement faire.

Une énigme se cache sous cette aquarelle comme dans un jeu des 7 erreurs. Mais où est-elle ? Comment expliquer que, selon que le bébé est porté par sa mère ou une domestique, l’une soit rémunérée et l'autre pas ? Le travail maternel serait-il gratuit ? La femme vivrait-elle aux crochets de son mari ? En fait l’erreur ou la confusion pourrait bien se loger dans nos têtes ou plutôt dans nos mots. Nous avons fait de la rémunération une attribution individuelle et monétaire. Nous sommes ainsi comme la mouche de Berkeley : collée sur un pilier de la cathédrale Saint-Paul de Londres, elle en voit toutes les anfractuosités, mais ne sait pas contempler la splendeur de l’édifice ni les raisons humaines qui ont conduit à l’édifier. Si, levant les yeux, nous embrassions maintenant le travail et sa rémunération à la hauteur de la famille, que se passerait-il ?

L’activité productive des Larsson n’est pas uniquement domestique. La famille est l’enceinte dans laquelle tous les travaux nécessaire à sa vie heureuse sont distribués, selon les facultés de chacun. Carl est un peintre qui vit bien de son art. Sa femme Karin est également peintre – ils se sont rencontrés en France –, mais à leur retour en Suède, elle se consacra essentiellement à la décoration. C’est cette activité à laquelle elle va s’attacher dans leur maison, ainsi qu’aux soins et à l’éducation de leurs 8 enfants. C’est elle aussi qui y a installé un atelier de tissage. Leurs enfants participent également aux activités domestiques qui prendront, si on leur en laisse la possibilité, la teinture de l’activité qu’à leur âge ils préfèrent, le jeu. Toute la famille s’accorde sur l’utilité de ces tâches et sur le partage de ses fruits. Il n’y a donc aucun travail bénévole en son sein si on envisage également la rémunération à cette hauteur. La rémunération de la famille, c’est l’ensemble des fruits de son travail collectif qu’elle peut se partager. Carl apportera de l’argent au domicile, Karin la beauté de leur intérieur (qui servit d’ailleurs de modèle en Europe du Nord, jusqu’à inspirer Ingvar Kamprad, le fondateur d’Ikéa), l’enfantement, le soin puis l’éducation des enfants et les enfants eux-mêmes le beurre ou une table desservie… Quant à Helena qui n’appartient pas à cette enceinte et donc ne bénéficie pas du partage qui prévaut en son sein, elle en est dédommagée en quelque sorte par un salaire. Mais cela à nouveau n’est qu’une convention humaine parmi d’autres. Le travail de chacun n’est donc qu’une partie du Travail complet familial, et la rémunération individuelle le prélèvement sur la Rémunération familiale, selon des règles de partage ou d’échange.

Avec ces lunettes, continuons le voyage…

Anna S. ou jeune fille cousant, 1911

La légende de cette aquarelle ne livre qu’en partie son contexte. Anna S. n’est pas une Larsson. C’est une jeune fille du village, venue aidée la famille à préparer des vêtements pour le mariage de la fille ainée, mais nous ne savons pas si c’est dans le cadre d’une relation d’emploi temporaire. Faisons plutôt l’hypothèse vraisemblable que cette jeune fille est une amie de la future mariée. Elle lui donnerait alors son ouvrage comme un cadeau dans lequel elle a donné d’elle-même : elle lui abandonne sa rémunération. Le travail domestique est éclectique et les relations dont il est l’occasion le sont aussi : partage, échange ou don-contredon. Les frontières de la famille sont poreuses ; elles peuvent intégrer le voisinage ou les amis. Même les domestiques peuvent s’y trouver presqu’inclus. Ainsi, dans une aquarelle non reproduite ici (La Fête matinale, 1894-1896), les enfants fêtent l’anniversaire d’Helena qui loge à l’étage de la maison, comme si elle était membre de la famille.

La préparation des petits pois, 1908

Ecosser les petits pois, c’est évidemment nécessaire si on veut les consommer. Mais de cette nécessité, peut-on en déduire une pénibilité ? Ceux qui en ont fait l’expérience le savent, c’est une activité sans intérêt et pour le dire clairement, plutôt chiante si elle dure. Mais l’organisation domestique la prend en charge de manière à l’alléger. L’efficacité est évidemment recherchée : il faut bien que cela soit fait et prêt pour le repas du soir. Mais rendre les conditions de sa réalisation les plus agréables possibles est aussi un objectif, de même valeur que celui d’efficacité productive. C’est ainsi que cette activité simple, répétitive, est partagée entre les membres de la famille. Chacun est affairé à sa tâche, identique à celle de son voisin de chaise, et porte son regard sur ses mains, car il y faut de l’attention si on ne veut rien gaspiller. Mais ils sont ensemble et les discussions peuvent aller bon train car les mouvements répétés, même quand ils exigent de l’attention, ne mobilisent pas l’esprit qui peut vaquer ailleurs. Au foyer, le travail est absorbé par la famille qui le gère comme ses autres activités.

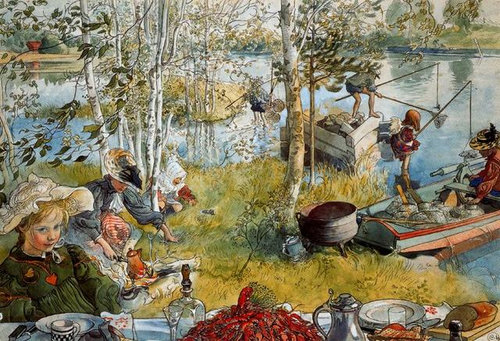

La pêche aux écrevisses, 1897

Peut-on parler ici de travail ? On pourrait en douter tant il apparait paisible et joyeux, alors que, dans la représentation dominante, il n’est qu’effort et souffrance. L’étymologie elle-même semblerait accréditer cette thèse [voir ma note du 10/01/2014 sur ce même blogue : « Le « travail » est-il seulement un instrument de torture ? »]. La pêche aux écrevisses est une illustration déstabilisante. Il semble bien en effet, malgré le titre de l’aquarelle, que la pêche n’est que le prétexte à un déjeuner champêtre, ou son aiguillon. C’est ce que souligne le point de vue choisi par le peintre : la table de desserte forme une sorte d’estrade au premier plan derrière laquelle se découvrent d’abord les travaux préparatoire au repas, puis à l‘arrière plan seulement, la barque avec les balances et plus loin encore les enfants qui les déposent dans la rivière. Comment faire la part dans cette scène entre le jeu, l’activité productive – le plateau d’écrevisses sur la desserte montre que la pêche a été fructueuse –, l’assemblée familiale, le repas festif ? Elle dit évidemment tout cela à la fois. C’est le concept même de travail qui est ici ruiné ou plutôt désœuvré car il ne sait qualifier qu’une séquence spécialisée et homogène d’activité productive.

***

Il semble difficile aujourd’hui de penser autrement le travail car on ne regarde que celui qui est estampillé comme tel par notre époque et nous manquons d’audace face à lui. Il n’est toutefois pas besoin de revenir à des conceptions et pratiques de civilisations disparues, toujours soupçonné d’une imbécile nostalgie. Il suffit de regarder ce qui existe toujours parmi nous mais avons du mal à considérer comme tel. Beaucoup d’études sur le travail industriel ont été conduites dans les années 50 puis sur l’économie servicielle aujourd’hui, mais toujours aucune sur le travail domestique, si ce n’est lorsqu’il est salarié. Pourtant, cela permettrait sans doute de donner du contenu à l’idée d’« émancipation du travail » que l’on voit émerger dans les sciences du travail contemporain et les organisations syndicales comme réponse à sa dégradation. En effet, c’est un travail libre, soumis à la condition humaine plutôt qu’à des conditions de travail car il est toujours conçu en attachant autant d’importance au but productif qu’aux conditions humaines avec lesquelles il peut être atteint. Il est intégré dans la diversité de la vie au sein de laquelle il semble se dissoudre.

Serait-il absurde, plutôt que de se lancer dans une quête mortifère d’une croissance matérielle qui fait souvent fi des conditions de travail qui la permette, d’orienter aussi nos pensées et nos ressources vers la conception d’un travail plus riche et respectueux de ceux qui l’exécutent, comme nous pouvons le faire quand nous rentrons chez nous ? Y perdrions-nous en humanité ?

***

La plupart de ces œuvres et bien d’autres peuvent être encore contemplées jusqu’au 8 juin au Petit Palais : Carl Larsson, l’imagier de la Suède. L'exposition au Petit Palais

Adresse aux lecteurs qui sont parvenus jusqu'ici : cet article propose des points de vue qui méritent débat. N'hésitez pas à faire des commentaires à son sujet et à le pimenter en y ajoutant votre grain de poivre.